2024年4月から開始された医師の働き方改革で、医師の残業時間に罰則付きの上限規制が設けられました。その中で論点の一つとなったのが医師の「自己研鑽」です。

医師が病院など勤務先に滞在している時間でも、自主的に研鑽を行っている時間は労働時間としてカウントしないというもので、病院等の管理者からすれば、「自己研鑽」としての扱いを増やすことで医師の残業時間を抑えることができます。

一方、勤務医にとっては労働が「自己研鑽」に扱われることでその分の残業代が出ないことにもなるので、双方が納得のいくルールの下で適切に「自己研鑽」の判定をしていくことが求められます。

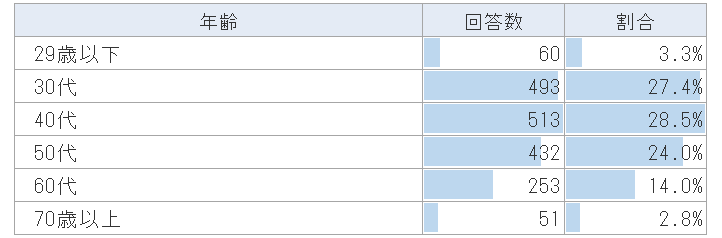

医師の「自己研鑽」は実際どのように運用されているのでしょうか?2024年4月に実施した医師1,802名のアンケートから見ていきます(回答者の属性)。

目次

勤務先で「自己研鑽」に関するルールが設定されているのは3割弱

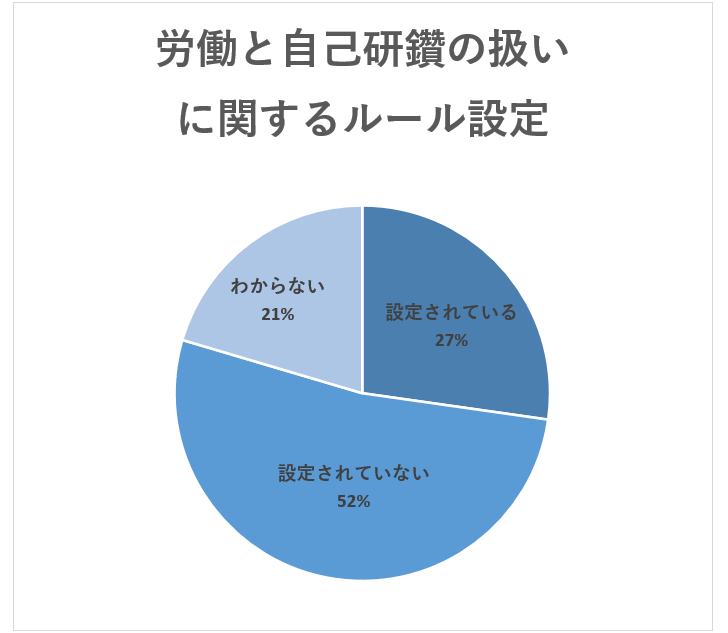

医師の主たる勤務先で、所定の勤務時間外での労働と自己研鑽の扱いに関するルールが設定されているかどうかを尋ねたところ、回答は下図のようになりました。

「設定されていない」が52%と最も多く、「設定されている」は27%となっており、「わからない」も21%という結果でした。医師の働き方改革が開始されてからも、「自己研鑽」についての明確なルールは未だ設定されていないことが多い状況となっています。

勤務先の「自己研鑽」のルールは医師にとって納得のいくものになっているか?

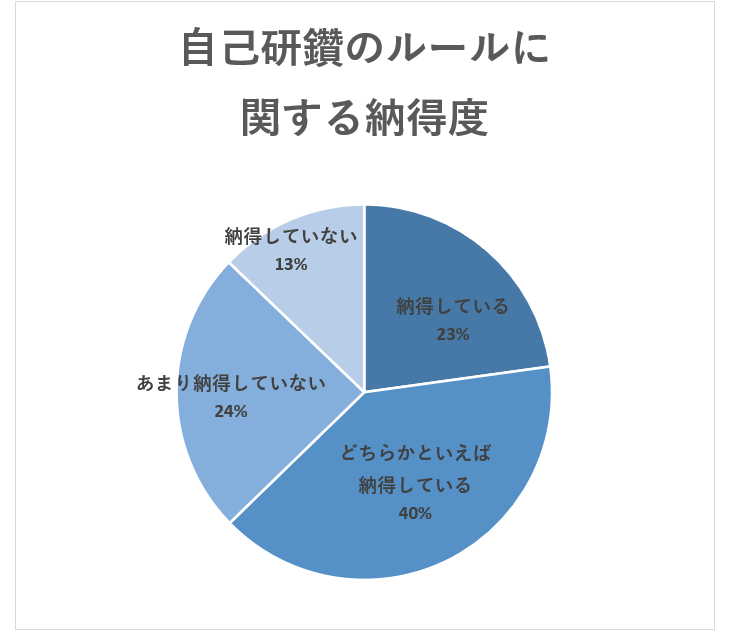

「自己研鑽」に関するルールが設定されている勤務先では、そのルールは医師にとって納得のいくものになっているのでしょうか?医師の納得度に関する回答は下図のようになっています。

「納得している」が23%、「どちらかといえば納得している」が40%と、合わせて63%の医師が勤務先の「自己研鑽」のルールに納得しているという結果です。一方で、「あまり納得していない」が24%、「納得していない」が13%と、4割弱の医師では設定されているルールに納得していないという状況になっています。

「なんでもかんでも自己研鑽」「ルールを明確にして欲しい」…労働と自己研鑽の扱いに関する医師の自由回答

労働と自己研鑽の扱いやルールに関して医師に自由形式で質問したところ、下記のような回答が多数寄せられました(一部紹介)。

-

- なんでもかんでも自己研鑽で片づけられる (40代男性、神経内科)

- 時間外の多くは自己研鑽として提出しなければならず、時間外がつけにくくなった (30代女性、乳腺外科)

- 医局滞在でも常に患者さんの診療相談・診察依頼等仕事依頼がくるので、労働時間と同じである。 (50代男性、整形外科)

- 電話対応も24時間に近いので、労働や自己研鑽などわかることが馬鹿馬鹿しい。 (40代女性、血液内科)

- 勤務時間外に無報酬の会議があるのはおかしいと思います。 (50代男性、消化器内科)

- 医局に居ると基本的に自己研鑽と言われるが、そうではないのでチョット不満 (50代男性、心臓血管外科)

- 学会・講演会発表の準備や診療のための調べものも全て自己研鑽か、と思う。 (60代男性、呼吸器外科)

- 学会準備、診療ガイドラインの勉強などを自己研鑽にすべきではない。まして当直時間はすべて労働時間とカウントすべきである。 (40代男性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 病院で決められているweb講習に合格しなければならないのに、それれらの講習やテストを受ける時間が勤務時間として計算されないのが納得がいかない。病院で勤務上必須と規定しているなら、自己研鑽ではなく、労働扱いにするべきと思う。 (30代女性、皮膚科)

- 労働は病院内、研鑽は病院外となっているが、経験症例をかき集めてデータ化するときに院内にいてカルテを見ながらデータ整理をするとき、わざわざ一度タイムカードを押して、透明人間?として対応している。監査前は電子カルテのログを残さないようにするため電子カルテを使えず、すべて紙ベースに印刷して対応している。 医師は症例経験を積んでスキルアップするので、症例経験は労働(手技の経験は研鑽?)で、症例について考察する過程が学習(でも診断は労働)という分け方は根本的に無理と思われる (50代男性、老年内科)

- 医師が自己研鑽で得た知識や技術は、勤務先の利益になるのだから、自己研鑽は労働である。 (60代男性、一般内科)

- 労働が自己研鑽と言い換えられ、病院や行政にとって都合のいいシステムになっている。自己研鑽も時間外勤務とすべきである。 (30代男性、形成外科)

- 学会活動、自己研鑽は勤務先にも還元される事なので労働時間と思われる (40代男性、整形外科)

- 非常勤なので難しいと思うが、研鑽も勤務として扱ってもらえたら助かる。 (50代女性、一般内科)

- 自己研鑽も労働時間に含めるべき (30代男性、精神科)

- 病院として決めてほしい。 (60代男性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- できれば国から具体的に示してほしい (40代男性、精神科)

- 病院側でルールを作ってくれればよいと思っています。 (60代男性、一般内科)

- 働き方改革の関連もあり、管理者には自己研鑽のルールを明確にして欲しい。 (60代男性、精神科)

- 事務と上層部が適当すぎてかなりイラつく (30代女性、一般外科)

- DR.JOYが3月より導入されたがまだ充分に把握していない (50代男性、泌尿器科)

- 勤務時間内にスライド作成などはほぼ終わるので不満無し (40代女性、精神科)

- 時間外労働手当が突然なくなりました(タイムカードの廃止) (40代女性、形成外科)

- いつから自己研鑽という言葉が出てきたのか不思議。少なくとも10年前は聞いたことがなかった。雇用者側の都合の良い言葉に聞こえる。 (40代女性、精神科)

- 臨床業務を真にこなしながら且つ本来の自己研鑽として論文作成や研究も両立して頑張っておられるスーパードクターが多数いるのも事実, しかし, この自己研鑽ルールが自己犠牲を強いたりやりがい搾取となってしまうことはあってはならないと思います. (30代男性、耳鼻咽喉科)

自己研鑽の制度と実態との乖離

自己研鑽か労働かの線引き

自己研鑽も労働時間に含めて欲しい

病院・行政の方針が不明瞭

その他

医師の自己研鑽の基準に関しては厚労省の通達もありますので(詳細:手術の見学は自己研鑽?医師の自己研鑽と労働時間の線引きとは【荒木弁護士解説】)、そうした情報も参照しながら、医療機関・医師双方にとって納得のできるルールを定めて運用していくことが重要といえます。

【参考】回答者の属性

調査概要

| 調査内容 | 医師の休憩に関するアンケート調査 |

|---|---|

| 調査対象者 | 株式会社メディウェルに登録している医師会員 |

| 調査時期 | 2024年4月23日~2024年4月30日 |

| 有効回答数 | 1,802件 |

年齢

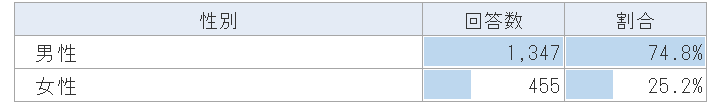

性別

診療科

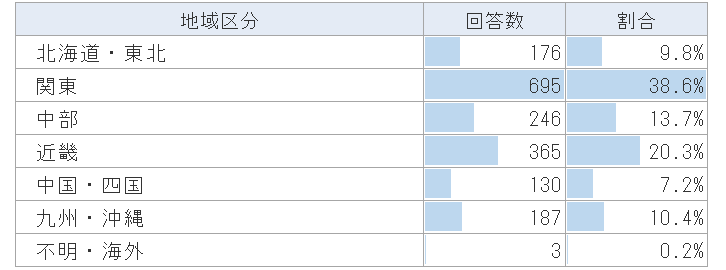

地域

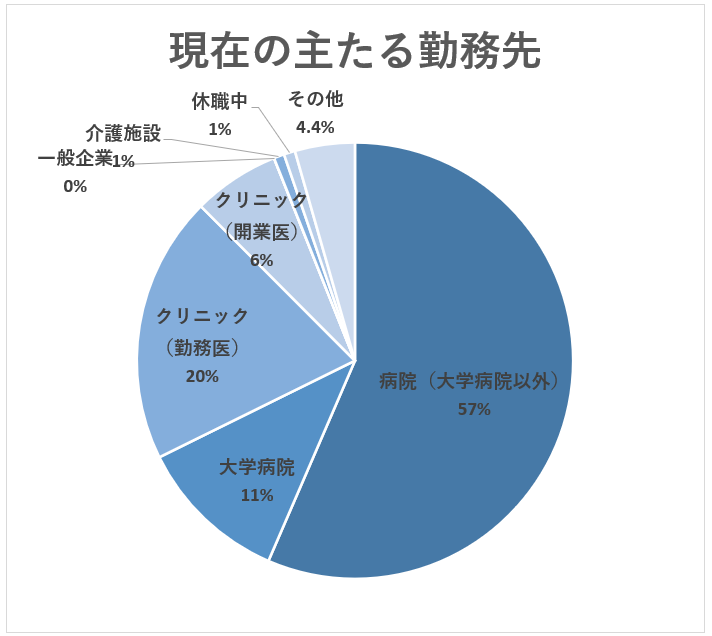

主たる勤務先

公式SNS

公式SNS