医師は一般に「激務」、「休日の確保が難しい」という印象を持たれやすい職業です。

2024年4月からは医師の働き方改革が施行され、医師の十分な休息確保につなげようと、総労働時間に上限規制を設けるなど対策が実施されています。

そのような状況下で、医師はどれくらい休日を確保できているのでしょうか。メディウェルの会員医師向けアンケート調査や「医師転職ドットコム」で掲載中の求人情報などをもとに、現状をまとめました。

また、医師が「土日休み」「週4日勤務」など、休みを取りやすい条件で働ける勤務先を見つけるために押さえておくべきポイントもご紹介します。

目次

純粋な休日は週何日?医師の勤務日数の実態

メディウェルの会員医師1,596人に対し、常勤先での勤務日数を聞いたところ、最も多かったのは「週5~6日」で、全体の43.2%を占めていました。

ただし、常勤先の勤務日数に関して「週5~6日」と答えた医師が、週1~2日の休日を必ず確保できているわけではありません。

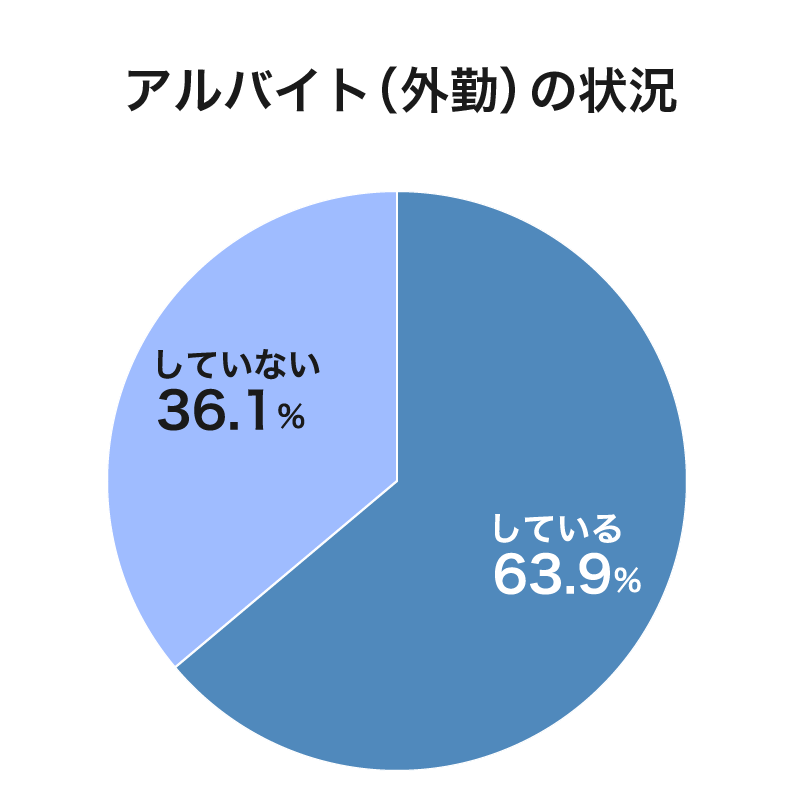

アンケート調査によると、医師の7割超が、常勤先での休日や空き時間にアルバイトをしています。

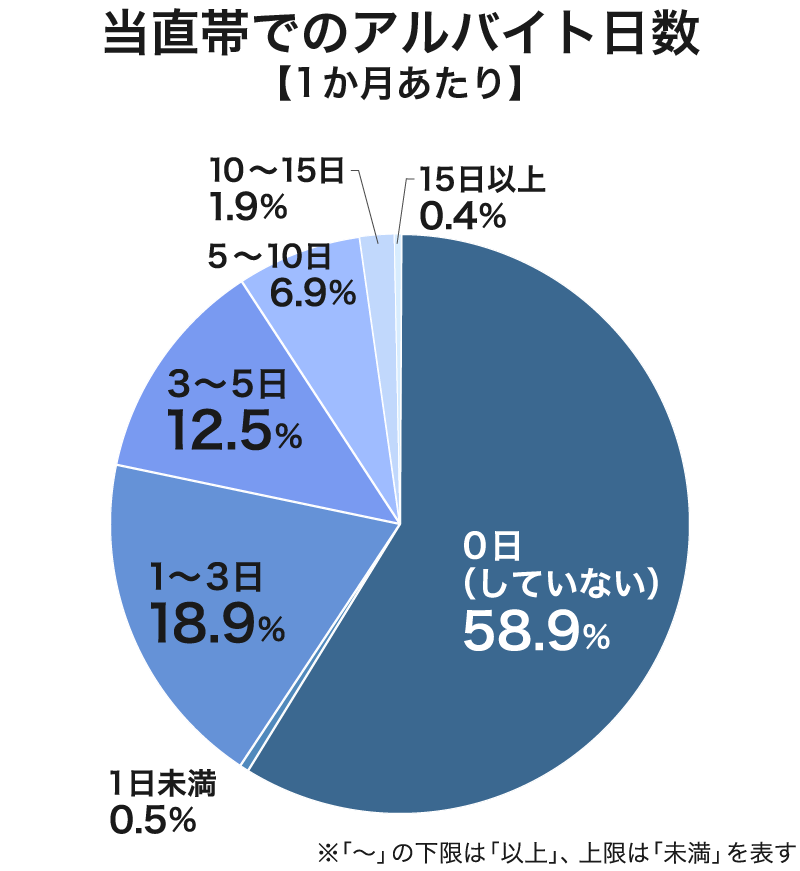

医師のアルバイト勤務日数について、日勤帯と当直帯に分けて聞いたところ、日勤帯では「1~3回」(37.7%)、当直帯では「0日(していない)」(58.9%)と回答した医師の割合が最も多い結果となりました。

日勤帯のアルバイトについては、「0日(していない)」と答えた医師は4.5%とごく少数で、アルバイトをしている医師のうちほとんどは日勤帯のアルバイトをしていることが分かります。

頻度としては「1~5日」が65.0%となっており、約6割の医師がだいたい週1回以下の頻度で日勤帯のアルバイト勤務をしていると答えています。

一方で、当直帯のアルバイトをしている医師は約4割と、日勤帯に比べて少ない傾向がみられました。勤務日数については「1~5日」と答えた医師が全体の約3割で、当直アルバイトをしている医師の過半数を占めています。

主たる勤務先の勤務日数が週5~6日の医師が多く、また週1日程度のアルバイト勤務をしている医師が多数派であることから、常勤先とアルバイト先いずれも休日となる日は実質週に1日あるかどうか、というような状態の医師も多いとみられます。

また、医師特有の業務として、休日や勤務日の時間外に緊急の呼び出しに備えるオンコール業務があります。そのため、まる一日休息が確保されている日は週に1日もない、というようなケースも十分想定されます。

医師のオンコール担当状況や呼び出しの頻度については、「医師の休日が少ない理由とは?」の章で詳しく解説します。

医師が休日を取りやすい勤務先の特徴

医師が休日を取りやすい勤務先として、3つの選択肢をご紹介します。

クリニック勤務

クリニックの中でも無床クリニックは、病棟管理業務がなく外来のみの対応となるため、宿日直やオンコールも基本的に対応の必要がありません。

近年は、大学病院の医局に所属して自分の目指す領域で専門医などの資格を取得した後、勤務環境の改善を求めてクリニックに転職する医師が多くなっています。

健診や人間ドックなど、検査メインの勤務

予定を立てて訪れる患者がほとんどのため、急な対応や時間外の呼び出しといった負担の大きな業務がありません。

休日も確保しやすく、安定した勤務環境を得られる点に魅力を感じる医師も多いため、健診系の求人は子育て中の医師や定年前後の医師に人気が高い傾向があります。

産業医・メディカルドクター

産業医やメディカルドクターは、医療機関ではなく一般企業や製薬会社に医師として雇用されます。

臨床現場での勤務と比べて残業が少なく、休日が確保しやすい傾向があるなど、働き方に余裕が出ることが多いです。

臨床から離れることにはなりますが、勤務先によっては休日のアルバイトを認めてくれるケースもあります。そのような場合、スキルを維持しながらQOLの向上をかなえられるため、求人の人気も高まっています。

予防医学やメンタルケア、研究などに興味がある場合はおすすめの選択肢といえます。

<PR>産業医の求人を見る

<PR>製薬企業(メディカルドクター)の求人について詳しく知る

医師が休日を確保しやすい診療科は精神科や美容医療

休日の確保のしやすさは、診療科ごとで違いがあるのでしょうか。

メディウェルが運営する転職支援サイト「医師転職ドットコム」において、2024年12月時点で募集中・掲載中の求人を対象に、「当直なし」と「週4日勤務可・相談可」の勤務条件を診療科別に調査し、それぞれランキングを作成しました。

「当直なし」率が高い・低い診療科ランキング

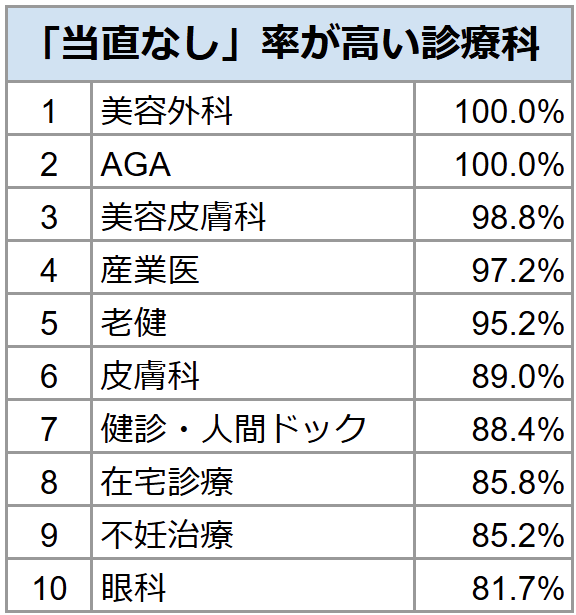

「当直なし」の条件を含む求人の割合が高かった診療科上位10位は、下記の表のとおりとなりました。

いずれも病棟管理業務がない、または少ない傾向の診療科がランクインしています。

1位が美容外科(100.0%)、2位がAGA(100.0%)、3位が美容皮膚科(98.8%)と、上位3位は美容系の診療科が並びました。

4位の産業医(97.2)、5位の老健(95.2%)、7位の健診・人間ドック(88.4%)はいずれも臨床から離れた診療科で、QOL向上を望む子育て世代や定年を控えた世代からの人気が特に高い傾向があります。

また、6位の皮膚科(89.0%)や10位の眼科(81.7%)はクリニック優位の診療科なため、病院よりもクリニックの求人が多いことがうかがえます。

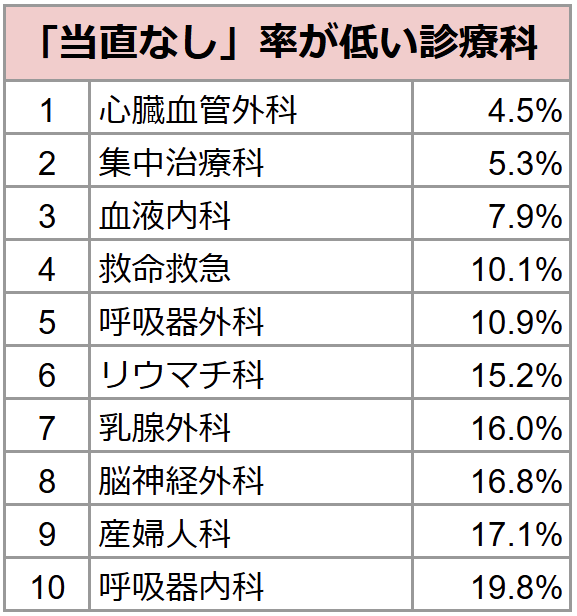

続いて、「当直なし」率が低い診療科上位10科目をご紹介します。

全体を見ると、外科系の診療科がやや多い結果となっています。

1位の心臓血管外科(4.5%)、5位の呼吸器外科(10.9%)、7位の乳腺外科(16.0%)、8位の脳神経外科(16.8%)と、4つの診療科がランクインしました。

病棟患者の術後管理などで、当直業務が必要となるものと考えられます。

また、2位の集中治療科(5.3%)や4位の救命救急(10.1%)、9位の産婦人科(17.1%)も、緊急性が高い対応を求められる診療科です。

こういった診療科では、当直なしの勤務条件を認めてもらえる求人は見つかりにくくなります。

当直などイレギュラーな業務だけでなく、日勤帯の業務の負担が軽い傾向にあるのはどんな診療科なのでしょうか。

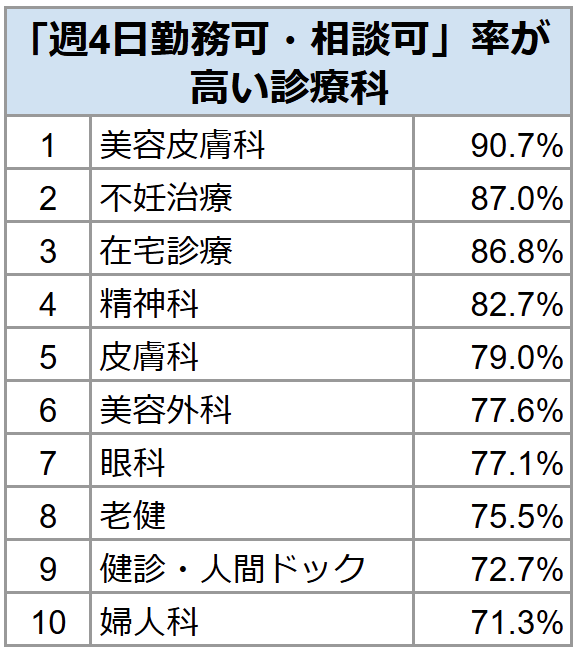

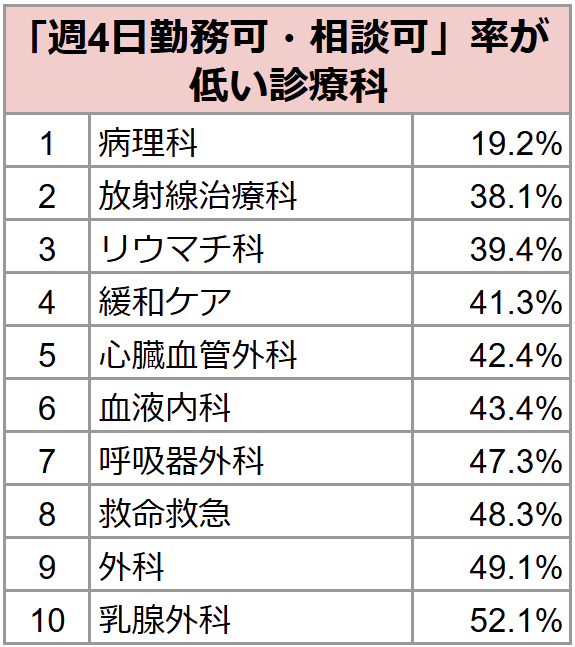

「週4日勤務可・相談可」率が高い・低い診療科ランキング

「週4日勤務可・相談可」の条件がある求人の割合が高い診療科上位10科目は、次の通りです。

「当直なし」条件に挙がっていた診療科がほとんどで、1位は「美容皮膚科」(90.7%)となっています。

美容皮膚科の外来は基本的に予約制であることが多く、対応が必要な患者数が予測しやすいため医師の働き方にも余裕があるとみられます。同様の理由で突発的な対応が少ないという点は2位の不妊治療(87.0%)、4位の精神科(82.7%)にも共通しています。

一方で、「週4日勤務可・相談可」率が低い診療科上位10科目には下記のような診療科が挙がっていました。

1位の病理科(19.2%)や2位の放射線治療科(38.1%)は、他科と連携しながら継続的に業務にあたる必要があり、平日に休みを設けることが難しいとみられます。

5位の心臓血管外科(42.4%)や7位の呼吸器外科(47.3%)、9位の外科(49.1%)、10位の乳腺外科(52.1%)など、外科系の診療科も多くランクインしています。

オンコール時の呼び出し対応が少ない診療科1位は精神科

アンケート調査でオンコールを担当している医師の回答数が20件を超えた11の診療科について、オンコール時の呼び出し状況を比較しました。

「呼び出し対応はほとんどない」と回答した医師の割合が高かった順に図表化しています。

オンコール時の呼び出しが少ない診療科1位は精神科(61.9%)でした。週4日勤務可の求人割合も高かったことから、平日の休みを確保しやすく、オンコール待機中も休息を取りやすい診療科であることが分かります。

反対に最も割合が低くなっているのは麻酔科(20.4%)となっています。麻酔科は他科の緊急対応時に一緒に呼ばれるケースが多く、対応が必要な件数が必然的に多くなるため、呼び出しの頻度も高くなっていると考えられます。

医師の休日が少ない理由とは?

医師の休日が少ない理由として、次の4つが挙げられます。

-

- 業務量が多く、削減が難しい

- オンコールなど緊急対応の必要性

- 主治医制による責任の集中

- 「自己犠牲」が前提とされる風潮

業務量が多く、削減が難しい

近年の医師不足で、医師の需要はいまだ供給を超えている状態が続いています[※]。一般的にはマンパワーが足りないならば業務の削減や効率化を図るところですが、医師の業務量削減は容易ではありません。

医師の主な業務である診療などの医療行為は、患者の生命や健康に大きな影響を与えることから医師にのみ認められているものです。

2024年4月施行の働き方改革の取り組みでは、コメディカルが実施できる業務の領域が拡大されるなど対応が進んでいますが、それでも現状タスクシフトできる業務はいまだ限られています。

また、患者数を減らすことは医療機関の減収にもつながるため、経営の視点からは原則としてキャパシティの上限近くまで患者を受け持つことが求められます。

こういった面から、臨床業務を物理的に減らすことはあまり現実的ではないといえるでしょう。

また、診療業務以外にも、患者に提供する医療の質を維持・向上するために必要なカンファレンスや勉強会、場合によっては研究などの業務があります。

診療業務を優先した結果、そういった仕事が勤務時間内に収まりきらない場合は、時間外労働をして対応することになります。業務のレベル感によっては労働として認められず、自己研鑽扱いとなるケースもあります。

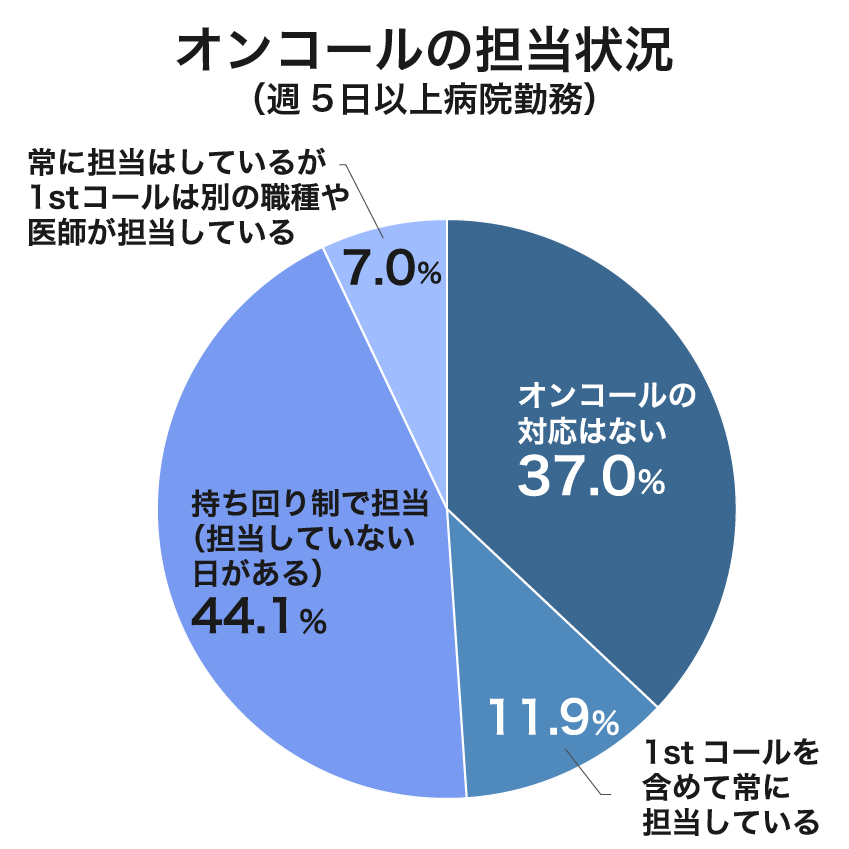

オンコールなど緊急対応の必要性

患者の生命にかかわるという特性上、医師の業務には緊急対応が含まれることが多いです。

特に病棟患者の急変に備えて宿日直医を置くことが義務付けられている「病院」では、多くの場合、緊急時の呼び出しに備えるオンコール待機業務があります。

アンケート調査では、オンコールを担当している医師の割合は全体の41.5%でした。

また、病院に週5日以上勤務する医師に限定した調査結果では、オンコールを担当する医師の割合は63.0%となっています。

病院常勤医の6割超が休日や時間外にオンコール待機業務に従事していることが分かります。

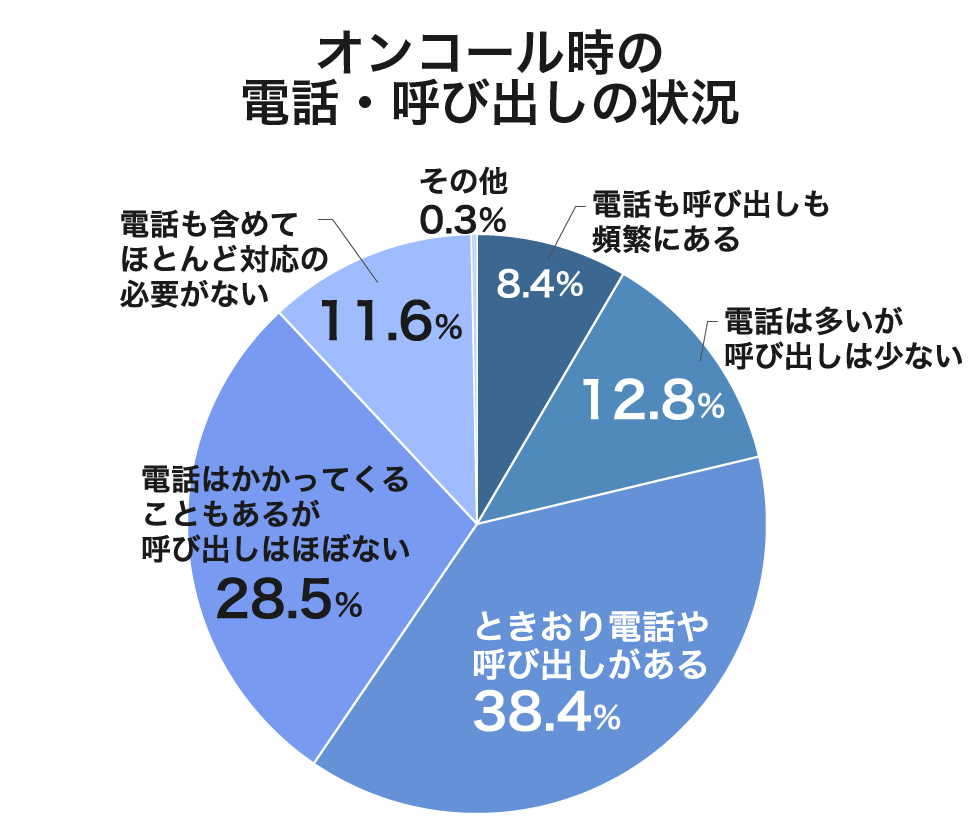

また、オンコール待機中に実際に呼び出しなど対応が必要な状況がどれくらい発生するのかについて聞いたアンケート調査では、「呼び出しを含めた対応がある」という回答が59.6%と過半数を占めています。

頻度に差はあれど、約6割の医師が休日や時間外に対応している実態が明らかになっています。

オンコール待機中は自宅などで休息をとることも可能ですが、常に電話や呼び出しに対応できるように過ごさなくてはならないため、対応の必要がほぼないケースであっても一般的な休日と全く同じ状況とはいえません。

しかしオンコール待機中の時間は法的に労働時間とみなす定義がないため、待機手当など対価を支払うかどうかは医療機関の裁量にゆだねられており、勤務先によって変わってきます。

また、オンコール担当医師の対応の頻度も、勤務先で受け持っている患者層やオンコール担当につなぐまでの体制によって異なります。

転職時やアルバイト先選びをする際は、「オンコール業務のない勤務先で家族との時間を増やしたい」など、希望に合わせて求人内容を事前に確認しておくことが重要です。

主治医制による責任の集中

主治医が担当患者への対応をどこまで担当するかは、勤務先がとっている病棟対応の体制によって異なります。

2019年のメディウェルのアンケート調査で、病棟対応の体制について次の表のとおりに定義して勤務先でどの体制が採用されているか聞きました。

| 体制の分類 | 体制の説明(詳細) |

|---|---|

| 主治医制 | 休日や夜間を含め何かあれば主治医が対応 |

| 当直医制 | 主治医は1人だが、休日や夜間は当直医が対応 |

| 複数主治医制 | スタッフ医師は1人であとは初期・後期研修医 |

| チーム主治医制 | スタッフ医師が複数おり、完全交代制 |

調査の結果、病院で病棟対応をしている医師の勤務先で採用されている体制で最も多いのは当直医制であることが分かっています。

しかし、当直医制であっても結局はオンコール待機があって休めないなど、主治医一人に治療の責任がのしかかる状況はあまり変わりません。

チーム主治医制にすることで医師の負担を軽減できますが、医師数の確保や治療内容・方針の綿密な共有、患者やその家族への周知などが必要になり、超えるべきハードルは高いです。

今回のアンケートで、勤務先で実施されている労働時間短縮のための取り組みについて聞いたところ、複数主治医制・チーム制の導入に関して「対応済み」と回答した医師は全体の25.6%にとどまりました。

「対応予定」としている回答を含めても全体の3割超程度となり、主治医一人に責任や負担が集中する状態を改善しようとしている医療機関は少ないことが分かります。

「自己犠牲」が前提とされる風潮

日本では、患者の生命に関わるという業務の特殊性・重要性から、一般的に「医師は休みなく働いて当然の大変な仕事」というイメージを持たれがちです。

アンケートでも、医師が周囲から自己犠牲を前提とした働き方を求められていると指摘する意見が寄せられました。

-

- 医師は自己犠牲を払うべきという風潮が根強くあるため、コメディカルの態度も以前と変わらない (40代男性、小児科)

- 医療関係者以外ではまだまだ医師は24時間365日働いている、医師であれば何でも診療可能と思っている人が多くいると思います。不要な時間外受診や救急要請が減るように社会が少しでも変わることを切に願います (40代女性、消化器外科)

- もう医師も一人の労働者であり、昔のような考え方は捨て去り、責任は時間内のみと割り切る必要がある (70歳以上男性、総合診療科)

医師が有給休暇を取れる条件と付与日数

医師の年次有給休暇の付与ルールについて、医師の労働問題に詳しい荒木優子弁護士の記事「~有給取得は計画的に~勤務医の有給休暇に関するルールとQ&A【荒木弁護士解説】」では次のように解説しています。

年次有給休暇は、雇入れの日から6ヶ月間継続勤務し、全労働日の8割以上出勤した労働者に付与されます。(労働基準法39条)

勤務医も労働者ですので、法律上所定の要件を満たせば、当然に年次有給休暇が付与されます。

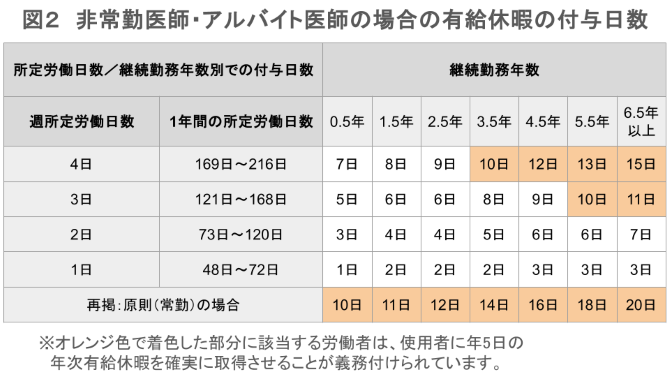

更に、日数は常勤の場合よりも減りますが、非常勤医師やアルバイト医師も年次有給休暇の付与の対象です。

勤務医も、一般の労働者と変わらない条件で有給休暇を取得する権利があることが分かります。

勤務形態別の有給休暇の付与日数は、以下の表の通りです。

付与される有給休暇の日数は、対象者の勤務条件や勤続年数のほか、勤務先の就業規則によっても異なるケースがあります。具体的な日数を知るには勤務先への確認が必要です。

荒木弁護士の記事では、「医療機関は医師の退職前の有給休暇申請を断れるのか」など、有給休暇に関する疑問についても回答しています。詳しくは、荒木弁護士の記事をご参照ください。

医師が休日を確保しやすい勤務先選びのコツ

医師の転職やアルバイト探しにおいて、勤務先に休む時間をしっかり取れる環境が整っているかどうかは重要なポイントです。

休みが取りやすい求人を見つけるため、おさえておきたい2つのコツをお伝えします。

求人のここを見れば休暇の取りやすさが分かる

休日・休息の確保を重視する医師が医療機関のWebサイトや転職支援サイトの求人ページを見る時、ぜひチェックしておきたいのは「宿日直・オンコールの有無と体制」「研究日の有無」です。

宿日直勤務やオンコール対応は時間外に対応を求められる業務のため、「あり」となっている場合確実に休日や休息時間を削ることになります。

「あり」の場合でも他の条件面が良く勤務を検討したい場合、医療機関が宿日直許可を取っているかどうか、日当直体制はチームか個人か、オンコール呼び出しの頻度はどれくらいかなど、詳細に確認しておくと転職前後でのギャップの発生を防ぐことができます。

研究日の有無は、アルバイト勤務に影響します。研究日がない場合、常勤先の休日を活用してアルバイト勤務をすることになりますが、休日とは別に研究日が設けられていればそこでアルバイトができるため、休日の確保が可能です。

転職支援サービスをうまく活用する

働きたいという希望をこれから伝えるかもしれない医療機関に対して、休日に関係する細かな質問をするのははばかられる、という医師の方も多いのではないでしょうか。しかし、満足いく勤務先選びには情報収集が欠かせません。

医師の転職・アルバイト探しを支援するサービスを活用すれば、経験豊富なコンサルタントが医師と医療機関の仲立ちをして、聞きにくいことや求人に掲載されていないような情報を確認してくれます。

身元を伏せながら欲しい情報を手に入れ、勤務先をじっくり吟味するできることは医師にとって大きなメリットだといえます。

医師の働き方改革で医師は休みやすくなったのか?

医師が休息を確保できる環境を整えようと、2024年4月から医師の働き方改革制度が施行されています。

その結果、変化の幅はわずかではありますが、常勤先での勤務日数や宿日直の勤務日数、当直帯のアルバイト日数がやや減少していることが分かっています。

しかし、勤務日数が減ったことで医師が休みやすくなったかというと、必ずしもそうではないといえます。アンケートでは、むしろ負担が増したと訴える医師の声もありました。

例えば、負担の少ない宿日直業務の時間を休息時間とみなす「宿日直許可」を取得するために、医療機関が当直医の負担軽減策としてオンコール担当を呼び出す閾値を下げているケースが散見されました。

-

- 宿直者の業務が制限されたせいでオンコール業務が増えている (50代男性、精神科)

- 当直医が休日に救急車を多く受け、待機を積極的に呼び出すよう院長命令が出た。一方当直自体は宿直許可が出た (40代女性、皮膚科)

当直医の休息は確保できるかもしれませんが、結果的にオンコール待機中の常勤医に負担がスライドしていることになり、医師の働き方の改善にはつながっていないといえます。

このように、医師の負担軽減のために設けられた制度を表向きは活用していても、勤務実態とは乖離が生じてしまっている側面もあります。

医師の働き方改革施行前後の勤務実態の変化については、こちらの記事で詳しくお伝えしています。

・「医師の働き方改革」施行前後で、医師の勤務の実態はどう変化したのか-医師1,596名のアンケート結果

まとめ

日本では、医師が過重な激務をこなすことで医療の質を担保してきた側面があります。医師が質の高い医療の提供を続けていくには、医師自身が心身ともに健康でいられるような勤務環境を整えることが必要です。

医師の働き方改革など行政も対策に乗り出していますが、現時点では大きな改善傾向は見られません。医師の休日・休息の確保状況が十分だとは言い切れない状況だと推測できます。

「激務で休みが取れない」「勤務環境をもっと良くしたい」などの悩みを抱える医師は、自身のキャリアプランを踏まえたうえで、健康と仕事を両立できるよう働き方を見直すことも考えていくべきかもしれません。

<脚注>

※厚生労働省・令和2年度 医師の需給推計について(案)より

公式SNS

公式SNS