「当直なし」という求人条件は、転職で重要視されるポイントのひとつです。多くの医師が「当直なし」勤務を希望し、中には必須条件に挙げる医師も少なくありません。

医師が「当直がつらい」「当直を避けたい」と感じる理由はどこにあるのでしょうか。医師のアンケート調査などをもとにご紹介していきます。

目次

医師の当直とは?どんな仕事をしている?

当直(宿直)と夜勤の違いとは?

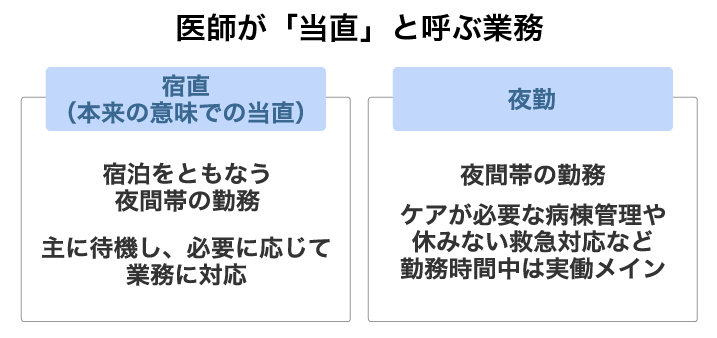

本来の医師の当直は、通常勤務時間外となる夜間に勤務先で待機し、緊急対応が必要になった場合に備える勤務形態のことです。

対して、夜勤はICU管理やほぼ休みのない救急対応など、勤務時間の多くが実働時間となる働き方です。業務が発生するまで待機がベースとなる当直とは異なります。

また、夜勤は日勤帯と同じように勤務時間のすべてが労働時間としてカウントされます。一方当直は、宿日直許可を取得している医療機関の場合、待機中の時間は労働時間としてカウントされません。

二つの勤務形態は法的には明確に分類されていますが、勤務形態は当直でも実際は夜勤並みの忙しさだったり、勤務形態が夜勤であっても慣習として「当直」と呼ばれていたりと、医師の間では「当直に夜勤が含まれる」ような認識が一般化している状況が見られます。

医師の働き方改革による長時間労働の是正の動きなどを受けて、少数ではありますが、当直制から夜勤制に移行したり、二つを併用したりする医療機関も出てきています。

当直医はどんな仕事をしている?

当直医の業務内容は、大きく分けて次の2つです。

-

- 管理当直

- 救急当直

管理当直は、入院している患者の処置や急変対応にあたる業務です。業務の忙しさは、どのような入院患者が多い病棟を担当するかによります。病状が安定していない急性期の患者が多い病棟では、呼び出しの頻度が高くなります。

救急当直は、自力で外来を受診するいわゆるウォークイン患者の診療や、救急車の受け入れなどの業務があります。

救急外来は基本的に、次に医療機関が受付を開始する時間まで受診を待てない緊急の症状を訴える患者が受診するための外来窓口です。対応にスピード感が求められ、重篤なケースの受診が重なった場合などは忙しくなります。

医療機関によって、管理当直と救急当直の担当が分かれていたり、一人の医師がいずれも担当したり、救急対応がなく管理当直のみだったりするなど、業務内容や体制に違いがあります。

病院に当直医が必要とされる背景

医療法では、病床数が20床以上の「病院」に対し、時間外に必ず宿直医を配置するよう義務づけています。

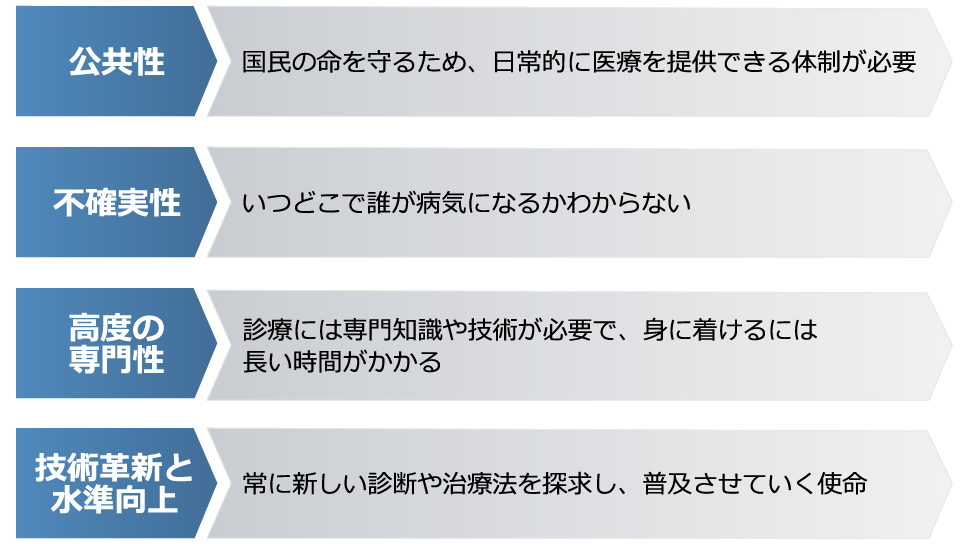

宿直医が重視される理由として、「医師の働き方改革に関する検討会」(厚生労働省)は次の4点を挙げています。

厚労省によると、2024年11月時点の全国の「病院」件数は8,055件でした[※]。少なくとも毎晩約8,000人以上の医師が当直していることになります。緊急時にも医療を提供できる体制をつくることで、医師は国民に安心を届けているのです。

多くの医師が「当直なし」の転職先を希望

宿日直の中でも当直勤務は負担が大きく、転職を希望する医師の中には「当直なし」の勤務条件を重視する声も多く聞かれます。

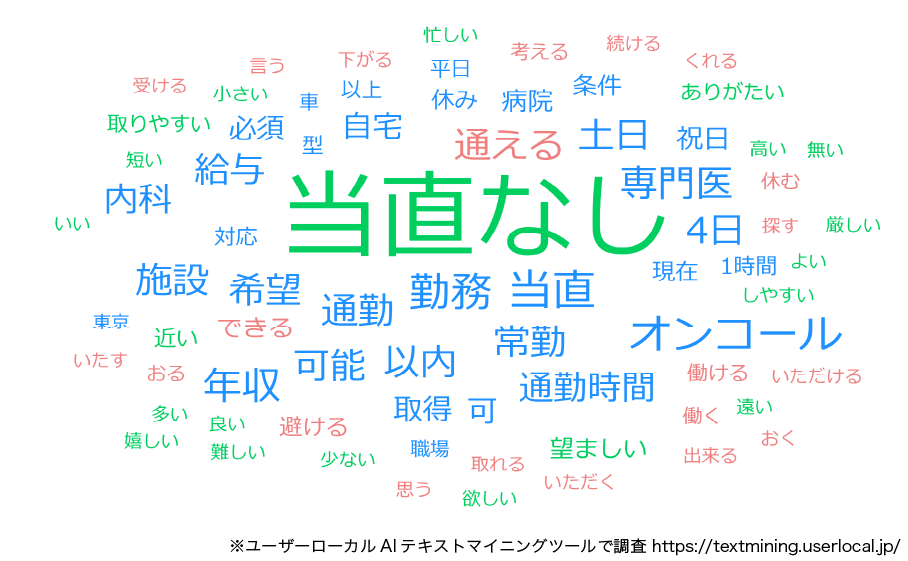

2024年に医師転職ドットコムを利用した959人の医師が挙げた「転職の際に譲れない条件」について、登場回数が多い語句を大きく表示するワードクラウドで分析しました。

「当直なし」のワードはもっとも大きく、注目度が高くなっています。登場回数は165回で、調査した単語の中でも2番目に出現頻度が高くなっています。

「当直なし」を希望した医師の転職理由で多かったものを以下に紹介します。

-

- 保育園のお迎えに間に合うように帰りたい

- 塾の送迎時間を確保したい

- 労働時間が長い、休日がない

- 当直や時間外勤務で体調を崩した

- 希望していない勤務先への異動を強いられた

- やりたい分野の仕事がなかなかできない

- 子どもが生まれたので収入を増やしたい

- 勤務内容に比して収入が割に合わない

◆子育て関係

◆労働環境が過酷

◆医局人事に不満がある

◆収入アップしたい

「自分しかいない不安」「長時間勤務」がつらい…当直が大変な理由

本来の当直は入院患者の急変時に備えた待機時間であり、休憩できることが前提ですが、実際は仮眠もままならないような量の業務が発生することもあります。

当直の大変さについて、現役医師がX(旧Twitter)上で投稿した意見をご紹介します。

緊急時に対応できる医師が少ないことによる心身への負担

状態が悪い患者さんに対応する医者が自分しかいない時はどんな状況であっても自分が対応しないといけない場合がある

それが寝られない当直明け、飯も食えない、水分も取れない

それが連日となれば精神が蝕まれ正常な判断が出来なくなります

若い医者が逃げ出せる環境ではない気の毒でならない— リウマチ膠原病内科医 タックマン (@takkman_rheum)

August 17, 2023

当直と前後の通常勤務との境目がなく、長時間勤務になる

小児科当直。半分、朝からの12時間が終わった。止まらない救急要請、熱性痙攣、RS、ヘルパンギーナの嵐。

ベッドは偽りなく「逼迫状態」が続き早期退院が推奨されるも、退院後体調不良者が急増。入院患者の急変、戸惑う親へのIC。

我が子達も家で発熱嘔吐し、妻も疲弊。今から冷え切った昼食。戦争です。— だぽ@小児科医 (@dapocari)

June 18, 2023

睡眠不足による疲労、体調不良を抱えながらの連続勤務

当直しんどい…

翌日は気合で乗り切れるんやけど、翌々日が本当に体がだるい。

翌日にしっかり寝ても体調が戻らないんよね。

年取ったから筋肉痛が二日後に来るみたいな感じで、当直の疲れのピークが二日後にくる。

当直で寝られても何かしんどいし、基本断続的に起こされるとかなりつらい。

— コロン小林@外科医 (@osanpo_surgeon) April 21, 2021

また、アンケートでも、当直や長時間労働で疲弊している医師の声が寄せられました。

-

- 「過去に過酷な労働で自分や仲間が体調を崩したことがある」(60代女性、精神科)

- 「過去の過酷な労働は二度とやりたくない」(40代男性、健診・人間ドック)

- 「当直明けの勤務をやめてほしい」(40代男性、泌尿器科)

- 「大学病院の当直は忙しく休めない。そのまま翌日も勤務を続けると、疲れて業務に支障が出る」(30代男性、神経内科)

連続勤務に関して、「Lancet」に掲載された有名な調査では、睡眠不足の診療への危険性が指摘されています。当直が忙しく休憩できないまま通常業務にあたり、、起きて活動している時間が24時間を超えた医師はアルコール血中濃度 0.10%と同程度の注意力しかないとされています。これは酒気帯び運転で摘発される基準の3倍以上の数値です。

少人数で患者の命を預かる重責や、当直前後の通常勤務も含めた長時間労働、休憩できないほどの量の業務など、当直は医師にとって大きな負担となり得るといえます。

当直医の勤務スケジュール例

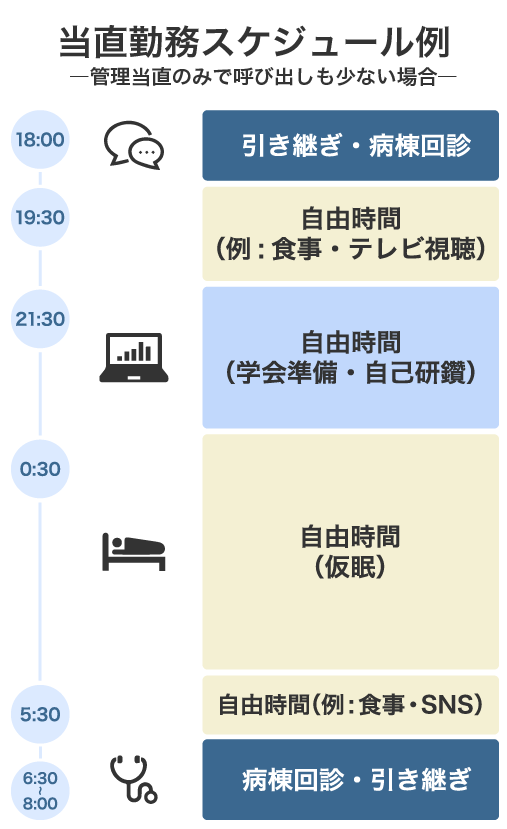

当直医は具体的にどのようなスケジュールで働いているのでしょうか。アルバイト先でいわゆる「寝当直」を担当する医師と、救急外来のある常勤先で当直する医師を想定して、2つのスケジュール例をご紹介します。

1.病棟管理のみ、いわゆる「寝当直」と呼ばれる当直

当直業務のうち、病棟管理業務のみを担当する当直の中でも呼び出しが少ないものを「寝当直」と呼ぶ場合があります。寝当直での勤務を想定したスケジュール例は下図の通りです。

救急受け入れ体制がなく、病床数も100床未満など比較的少ない病院であるケースが多いです。

日勤医との間の引継ぎや回診・処置以外では基本的に呼び出されての業務が発生しづらく、休息や自由時間が確保しやすい特徴があります。

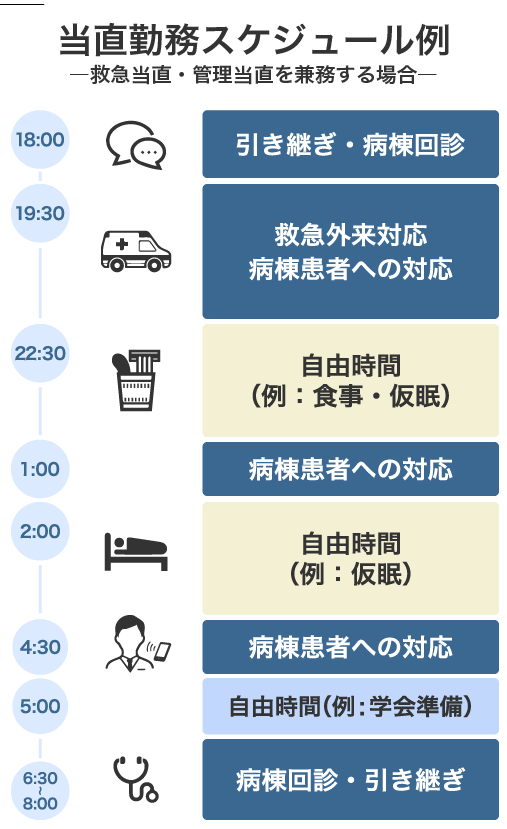

2.救急当直と管理当直を兼務する、比較的忙しい当直

救急車やウォークイン患者を受け入れる病院では、管理当直の業務に加え、日中の受診を待てない緊急の症状を訴える患者への対応が加わります。勤務スケジュール例は下図の通りです。

病院の規模や病床数が大きくなれば救急外来の受付患者数も増えますが、そういった場合は内科系・外科系それぞれの当直医を配置するケースが一般的で、複数人に負担が分散されます。

規模によってはICU当直など、より担当範囲を細分化する体制を敷く医療機関もあるため、一概に病院の規模が大きいほど当直業務が忙しくなるとは言い切れません。

ただ、救急外来に対応できる病院は入院患者の重症度も高いため、外来対応と入院患者への対応が重なることも十分あり得ます。当直医の間で連携を取りながら、緊急度に応じて対応していくことが求められます。

当直勤務の待機中、医師はどんなふうに過ごしている?

当直業務の合間、呼び出しがない時間は待機時間となります。待機中はいつでも対応できる状態であることを前提に自由に過ごせるため、食事やシャワー、仮眠など休息を取る時間として使うことができます。

そのほかにも、日中にできなかった雑務や研究業務などに時間をあてることが可能です。また、休息と情報収集を兼ねてテレビやSNSなどを見ながら過ごす医師もいます。

当直ありの転職求人や当直アルバイトの求人では、当直体制や当直室の環境(テレビの有無やWi-Fiは使用可能かどうかなど)、検食の有無のような細かい条件を知りたいと考える医師もいます。待機時間を快適に過ごせること、有効に活用できることは、当直する医師にとって業務内容と同様に重要なことだといえるのかもしれません。

当直業務の忙しさは予測が難しい

上記の二つのスケジュール例はあくまでも一例です。当直は業務の量や忙しくなるタイミングが予測しづらく、忙しさの程度は同じ病院であっても日によって全く異なります。待機時間の過ごし方は医師の自由ですが、必要な休息は取れるうちに取っておかないと、忙しくなった場合に当直医の身体的・精神的負担が大きくなってしまいます。

救急受け入れがなく呼び出しも少ない、いわゆる「寝当直」は、負担少なく収入を得ることができ、宿日直許可を取得している医療機関であれば総労働時間にも影響が出ません。そのため、医師のアルバイトでは人気の求人条件となっています。

診療科ごとの当直の実態は?

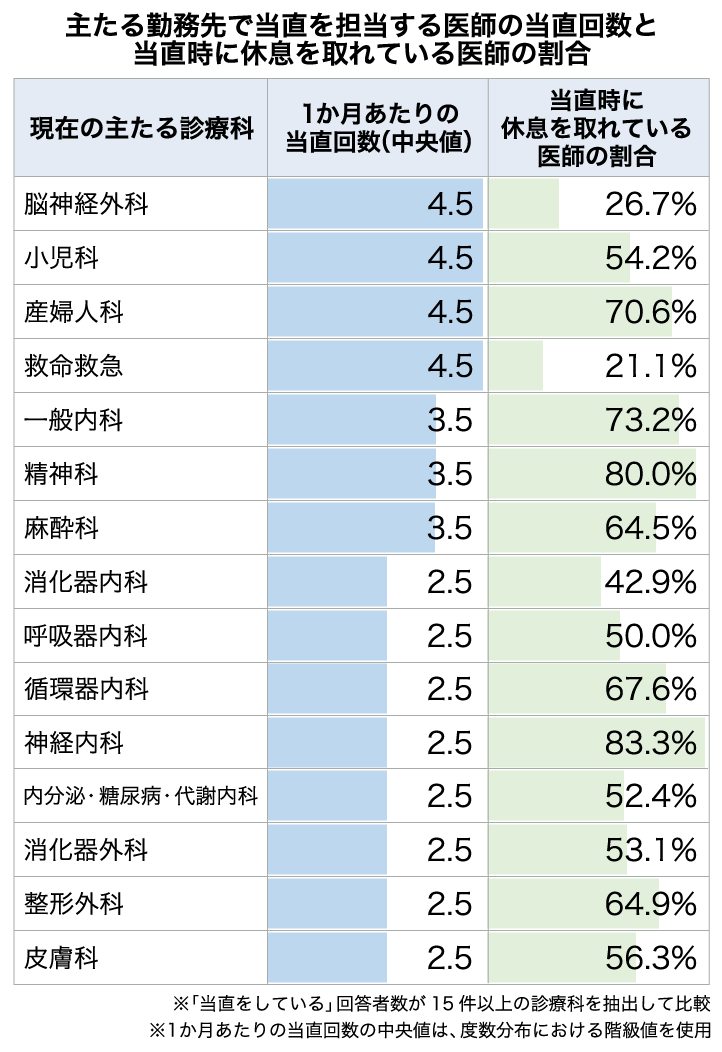

深刻な勤務負担が懸念される当直ですが、診療科ごとに業務の大変さに差はあるのでしょうか?

「常勤先で当直業務にあたっている」と回答した医師が15人以上の診療科に限定して、診療科ごとの1か月あたりの当直回数(中央値)と当直時に休息を取れている医師の割合を比較したところ、次のような結果となりました。

1か月あたりの当直回数が最も多かったのは脳神経外科、小児科、産婦人科、救命救急で、いずれも中央値は4.5回でした。

上記の4診療科では、多くの医師が週1回程度のペースで当直を担当していることが分かります。

続いて多かったのは一般内科、精神科、麻酔科で、いずれも中央値は3.5回となっています。

次に、当直時に休息をとれているかどうかについても診療科ごとに調査しました。こちらはアンケートの中で当直時に「十分休息をとれている」、もしくは「どちらかというと休息をとれている」と回答した医師の割合を示しています。

当直時に休息を取れている医師の割合は救命救急で21.1%、脳神経外科で26.7%と顕著に低い傾向が見られ、この二つの診療科はいずれも当直回数の中央値が多くなっています。十分な休息が取りづらい環境で、頻度高く当直をこなしている過酷な現状がうかがえます。

逆に満足度が高かったのは神経内科の83.3%、精神科の80.0%でした。精神科は当直回数はやや多い傾向ですが、当直時の休息が確保されている医療機関が多い診療科だといえます。

当直の大変さを左右するポイント5選

では、当直の大変さはどういった点に左右されるのでしょうか?

弊社で当直バイトの求人を担当するコンサルタントに聞いた、当直の大変さに深く関係する5つのポイントをご紹介します。

①救急対応やウォークイン対応の有無

業務内容に救急対応を含むかどうかは大きなポイントです。

歩いて来院できる軽度の患者を受け入れる一次救急や、救急車を受け入れる二次・三次救急に対応している病院であれば、勤務時間中の患者対応の件数が増える可能性は当然高まります。

また、夜間救急は基本的に翌日の開院時間まで待てない緊急の症状を訴える患者が来院する場所です。素早い診断、治療が求められる患者を少人数体制で診なければならず、当直医にかかる負担は大きいといえます。

救急対応がない当直は人気が高いため求人数があまり多くなく、救急対応ありの求人のほうが一般的です。

②給与

「大変な仕事であっても、それに見合う給与がもらえれば納得して働ける」という声も、医師からしばしばいただきます。身体的な負担は変わりませんが、心理的な負担を軽減する大きなポイントとなるのが給与です。

給与について、雇用形態と業務内容の2つの観点から見ていきます。

-

- 雇用形態別にみる給与

- 業務内容別にみる給与

常勤先の当直で得られる手当と当直バイトの給与を比較した場合、一般的にバイトのほうが金額が高くなる傾向にあります。

人員が不足し、常勤医だけでは当直を回せない場合、外部から非常勤医を招くことは常勤医の負担軽減につながります。そのため、常勤医の当直手当よりも少し高い給与を提示して人員確保に努めるケースは珍しくありません。

また、非常勤医や医局派遣の医師をメインに当直のシフトを組み、常勤医は日中の業務に集中するというやり方を採用している病院もあります。

救急対応の有無で大きく分けた場合、救急対応がない求人の給与相場は1回3.5万〜4万円で、高めの求人で5万円程度です。救急対応ありの求人は1回5〜6万円が相場で、高額になると7〜8万円の求人もあります。

交通の便が良い立地など、それ以外の条件によっても差があるので一概には言えませんが、業務内容に救急対応が含まれる場合は給与が高くなる傾向があります。

③当直室の環境

当直体制がある病院のほとんどは、医師が待機するための当直室を備えています。待機時間が長ければ当直室で過ごす時間も増えるため、環境が整備されているか気にする医師は一定数います。

「待機時間を利用して論文を執筆したい」と希望する医師から、PCの持ち込み可否やインターネット環境の有無について確認されたケースもありました。また、テレビやシャワー室の有無、食事がついているかどうかなど、病院によって環境が違うため確認することをおすすめします。

④当直時の体制

一人体制のほか、3人や5人など複数人数体制の病院があります。一人体制の場合は専門領域外も含め幅広く診療できることが求められ、また緊急時に自分しか対応者がいないという精神的負担を感じる医師もいます。複数人数体制の場合は専門的な知識が必要とされたり、病院の規模がある程度大きく救急対応が忙しかったりする場合があります。

⑤常勤医のオンコールの有無

病棟管理にあたって、入院患者の容体が急変した場合の主治医への連絡体制も重要なポイントです。近くにバイト先の常勤医が住んでいて、当直医だと治療の判断が難しい場合はすぐに駆けつけられる、というような体制があれば、当直医の負担感が少なくなります。

ただし、非常勤の医師にとっては負担軽減につながるオンコール体制ですが、常勤医にとっては時間外の待機や呼び出しへの対応という業務が発生する原因となるため、大きな負担を抱えることになってしまいます。

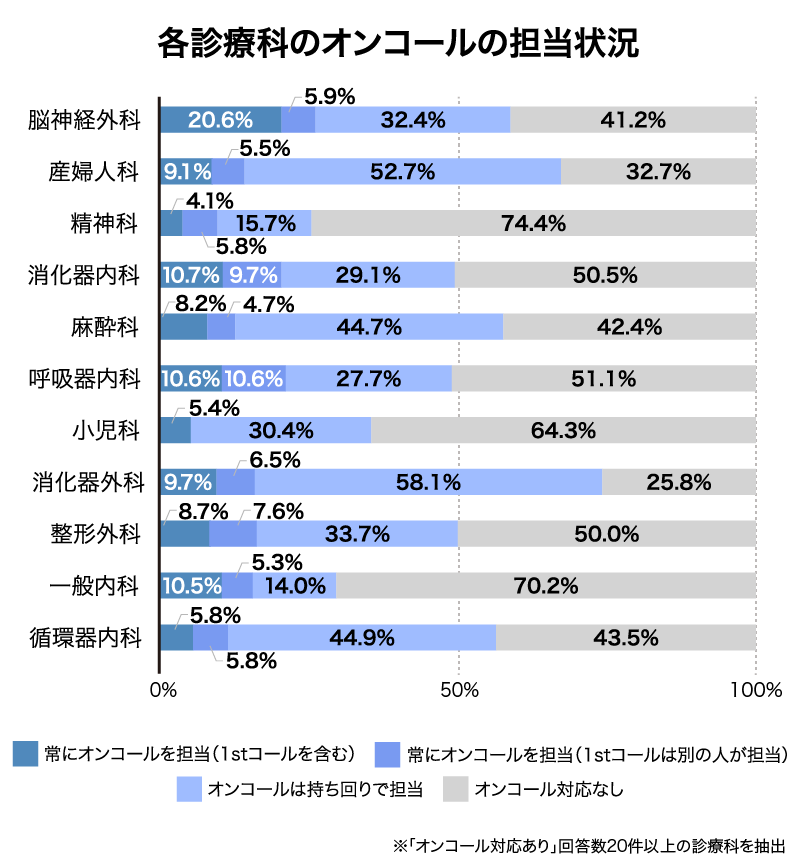

なお、コンサルタントがポイントとして挙げたオンコール体制に関して、アンケートで聞いた各診療科のオンコール担当状況を比較したところ、「常にオンコールを担当している」回答の割合が最も多かったのは脳神経外科で、26.5%でした。

次いで呼吸器内科が21.2%、消化器内科が20.4%となっています。

当直医が主治医と同等に対応できるようにするには、引継ぎや日頃のカンファレンスで十分なコミュニケーションが必要になります。情報共有が不足すると、当直医から常勤医に連絡が来て時間外や休日でも対応しなくてはならないという状況が発生してしまいます。

医師の働き方改革で当直医の負担は軽減された?

ここまで、当直の負担となりやすいポイントを紹介してきました。現状、医療機関では、負担軽減のためにどんな取り組みが行われているのでしょうか。常勤先での取り組み内容と効果を実感しているかどうかについてアンケートを取ったところ、課題が残る現状が見えてきました。

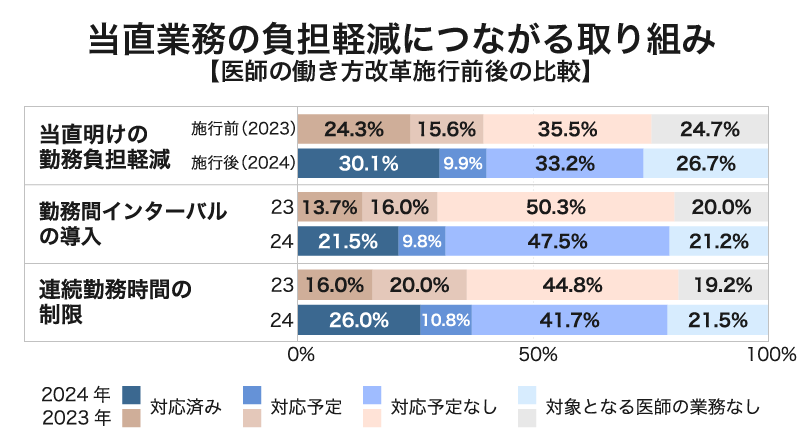

2023年と2024年のアンケート結果を比較すると、いずれの取り組みにおいても「対応済み」の回答割合が増加しており、働き方改革により対応が進んだ様子が見て取れます。

特に変化が大きかったのは連続勤務時間の制限で、「対応済み」とする回答が10.0%増加しています。

ただ、「対応予定なし」の回答割合を見ると微減してはいるものの大きく変わっておらず、積極的な姿勢の医療機関が増えていない実態がうかがえます。

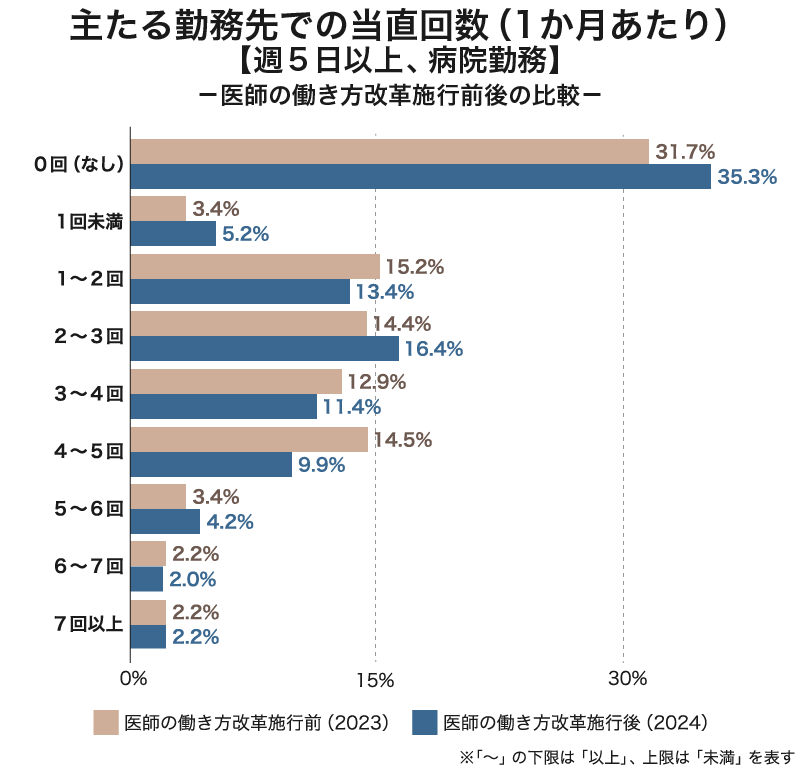

また、宿日直勤務の回数についても制度施行前後での変化をアンケート調査しました。

宿日直医の配置が義務付けられている病院を常勤先としている医師に限定して、主たる勤務先での1か月あたりの当直回数をきいたところ、「0回(なし)」が3.6%増加し、「4回以上5回未満」が4.6%減少するなど、やや減少傾向にあることが分かりました。

当直ありと回答した医師について当直回数の中央値を調べたところ、2023年調査では「3回以上4回未満」だったのに対し、2024年調査では「2回以上3回未満」となっていました。

当直を担当している医師の間でも、当直回数が減少しているという結果となりました。

急増した「宿日直許可」と変わらない医療現場との乖離

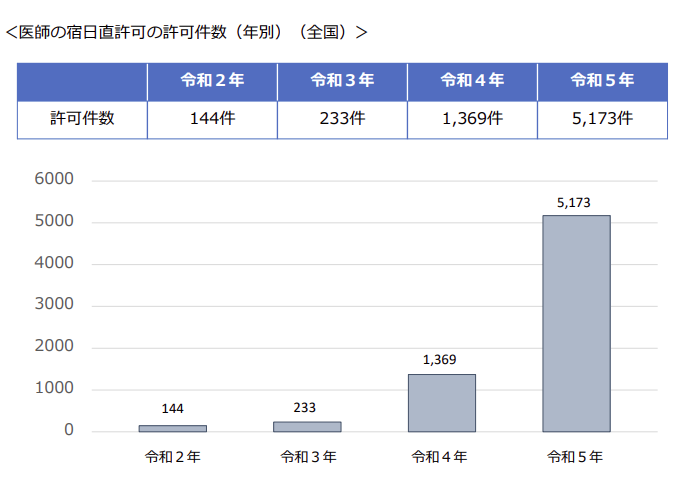

当直と深く関係している医師の長時間勤務の改善策として、厚労省は2024年4月から「医師の働き方改革」を始めました。働き方改革の目玉施策が「宿日直許可」です。

業務がほとんど発生しない宿日直勤務について、労働基準監督署の許可を受けると「労働時間ではない」ものとみなすことができます。

当直勤務の時間を休憩とみなせるため、連続勤務時間の問題を解決できるとして、医師の労働時間の調整に悩む多くの病院が申請しています。

厚労省の調査によると、制度が施行された2024年4月に近づくにつれて、宿日直許可を新たに受けた病院の数は大きく伸びています。

しかし、当直が法的に「休憩」とされることに対し、医師からは「実態に即していない」と批判する声も出ています。

救急対応やウォークイン患者対応が業務に含まれ、本来は法律的に夜勤とされるような内容の当直体制を敷いていながら、宿日直許可を受けている病院もあります。また、たとえ救急対応がない病院でも、入院患者の急変が重なれば十分に休憩できない場合も考えられます。

休憩時間が確保されない実態が変わらずに、長時間労働の負担だけが残ってしまっているという意見が多く寄せられていました。

-

- 宿日直許可のある病院で当直をした際、夜間を通して救急外来および病棟を担当したが、勤務時間ではないということにされて時間外の申請ができず、翌日も通常通り勤務で余計に悪化していると感じた (30代女性、皮膚科)

- 従来と変わらず宿当直許可を得た上で救急業務を継続していると思われる (40代男性、一般内科)

- 寝当直要件を満たす という基準自体が曖昧など、実際に即していない (30代男性、神経内科)

- 実質的には夜勤に近い当直だが、宿日直許可を得ており何の改善もなされなかったから (40代男性、麻酔科)

「寝当直」、「ゆったり当直」?本当に休憩できる当直勤務とは

しっかり休憩をとれる本来の「宿日直許可あり」求人は、どのように見つけるといいのでしょうか?

いわゆる「寝当直」、「ゆったり当直」と呼ばれる負担の少ない当直勤務をお探しの場合、参考にしていただける条件は以下のとおりです。

-

- 病棟管理のみ(救急対応なし)

- 一人当直

- 勤務開始、終了時間の融通が利く

「ゆったり当直」を探すときの人気条件

救急対応がなく、病棟管理のみの勤務だと休憩できる時間が比較的取りやすくなります。

当直医が一人体制の病院は基本的に小〜中規模で、病床数が少ない傾向にあります。そのぶん対応が必要となる件数も少なくなるほか、平常時には当直室で一人で過ごせるため、ほかの医師に気を使うことなく休憩や自分のやりたいことに時間を使えます。

また、勤務中の休憩時間とは少し離れますが、勤務開始・終了時間の融通が利くところもポイントとなります。当直前後に通常勤務が入っている場合、常勤先からの移動時間を確保する必要があります。当直の勤務時間に融通が利くと、移動時間に余裕を持つことができ、負担を減らせます。

まとめ

医師の当直勤務は精神的、肉体的に負担が大きく、前後の通常勤務と連続で働くことが常態化していることから長時間労働にもつながります。過酷な業務に疲弊し、「当直を避けたい」と考える医師も少なくありません。

医師の負担を軽減すべく、2024年4月から始まった医師の働き方改革では、宿日直許可など休息時間を確保するための施策も盛り込まれました。しかし、中には救急対応をしながら宿日直許可を取っている病院もあり、医師からは「実態の改善にはつながらない」「医療崩壊を招く」という声も挙がっています。

現状に対して医師一人ひとりができることは、医療提供の責務と健康的な生活を両立する道を探していくことではないでしょうか。理想の生活・仕事のスタイルに合わせて、働き方を見直してみることが必要かもしれません。

<脚注>

※厚生労働省・医療施設動態調査 毎月末概数(2024年11月調査)より

公式SNS

公式SNS