2024年4月から医師の働き方改革が施行され、時間外労働の上限規制や宿日直許可など、医師の勤務負担軽減のための取り組みが始まっています。

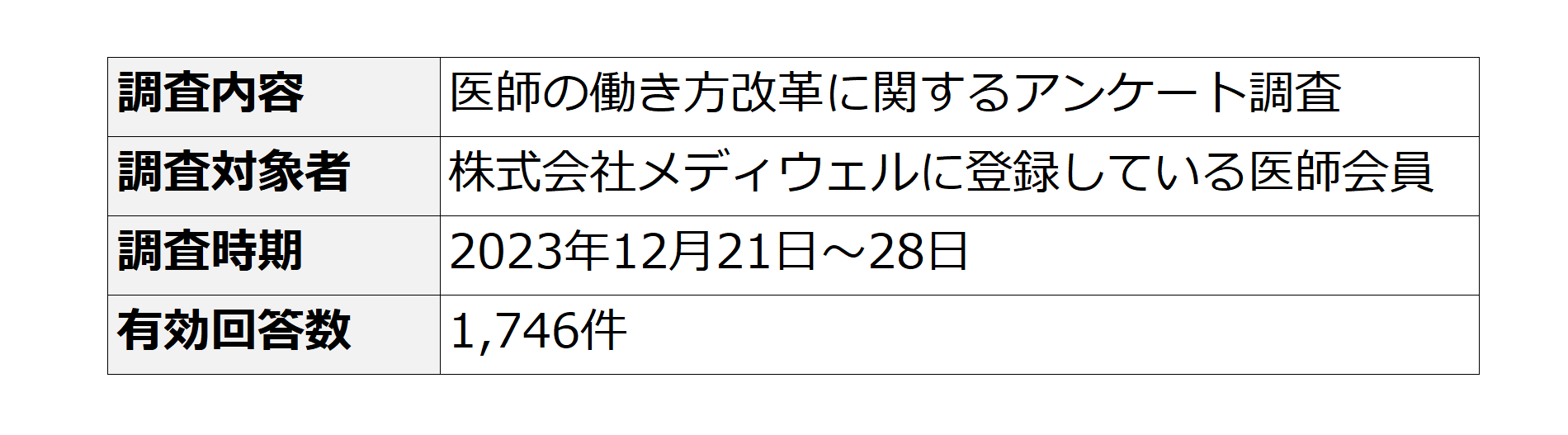

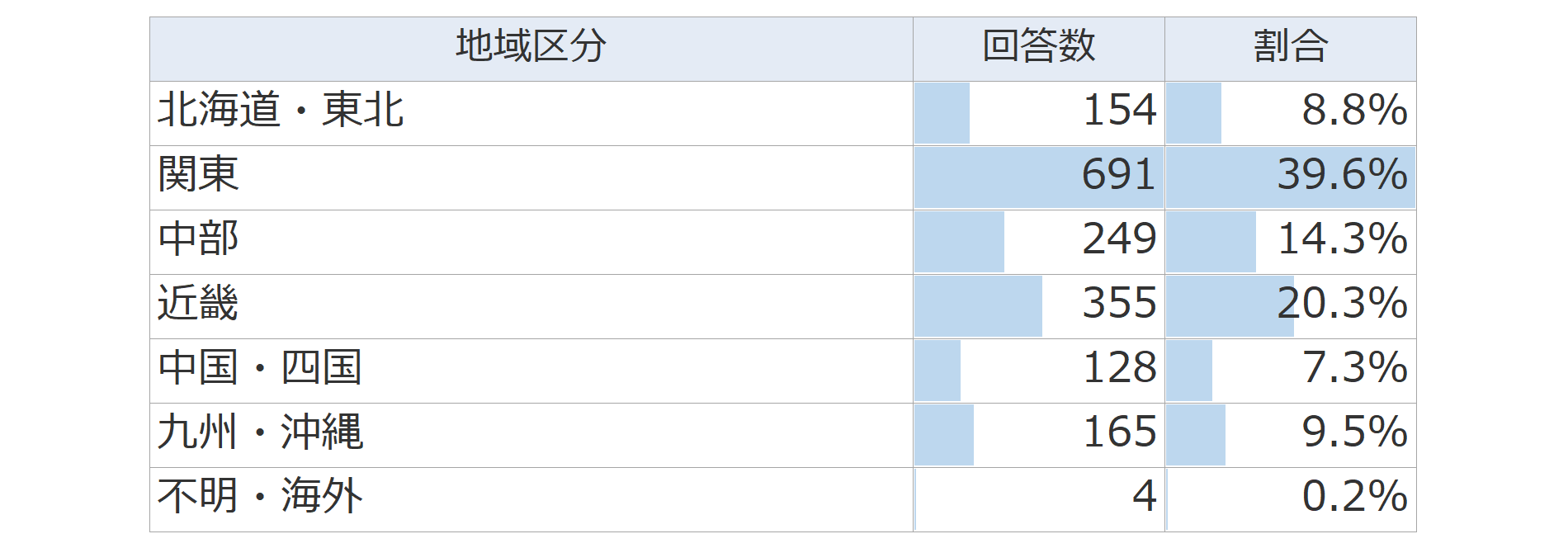

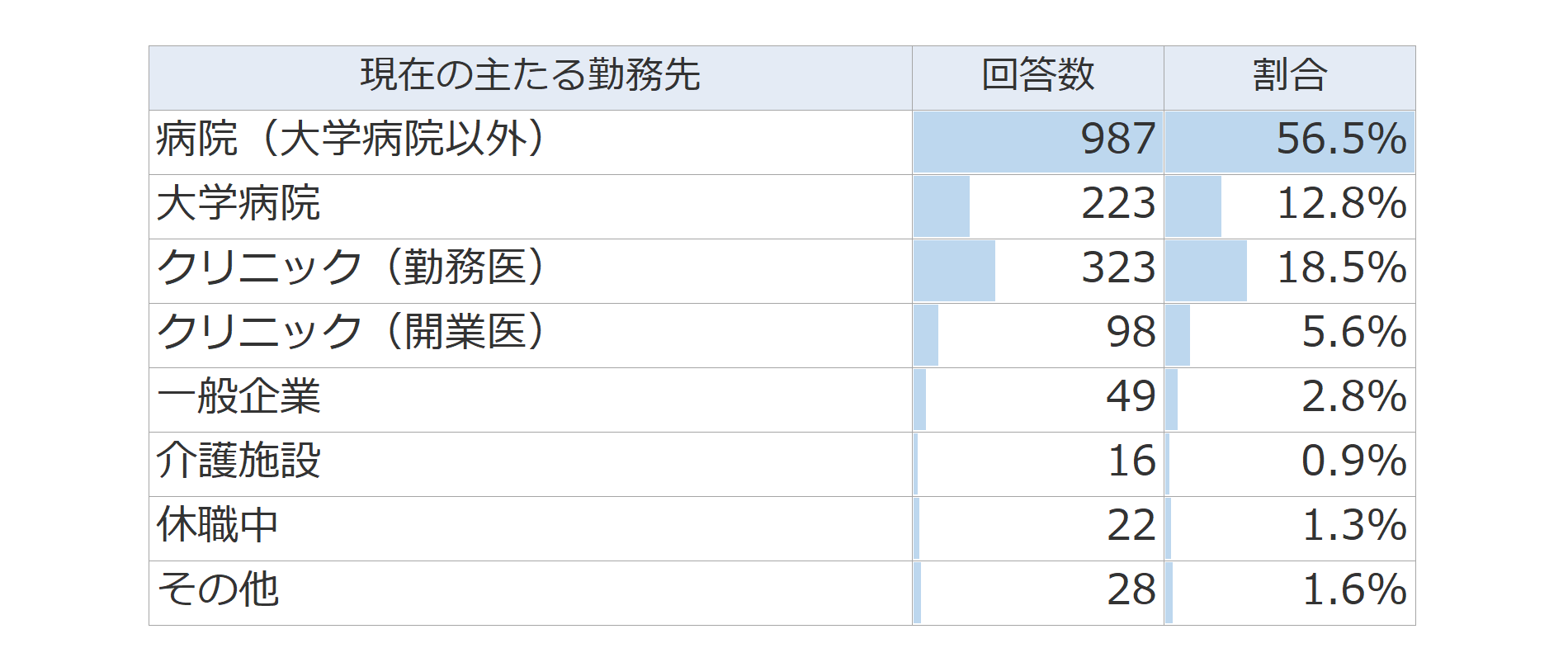

施行開始前の2023年12月に医師1,746名へのアンケートを実施し、勤務の実態や働き方改革への対応状況について聞きました。結果を以下に紹介します(回答者の属性)。

目次

- 1. 医師の勤務先の状況

- 2. 医師の勤務日数

- 3. 医師の残業時間(時間外労働)

- 4. 医師の当直回数

- 5. 医師の当直時の休息状況

- 6. 医師の日直回数

- 7. 医師の日直時の休息状況

- 8. オンコールの担当状況

- 9. オンコール時の電話・呼び出しの状況

- 10. 勤務時間の長さについて医師はどう感じている?

- 11. 医師のアルバイト勤務の状況

- 12. 日勤・当直帯別のアルバイト勤務日数

- 13. 医師の労働時間管理の状況

- 14. 医師の労働時間を短縮するための取り組み

- 15. 勤務先で実施している医師の働き方改革の取り組み(自由回答)

- 16. 勤務先の働き方改革への取り組みに対し、大学病院の勤務医の過半数が「不満」と回答

- 17. 医師の勤務環境改善のために勤務先に対応してほしいこと(自由回答)

- 18. 医師の働き方改革で勤務環境の改善は見込める?

- 19. 医師の働き方改革で勤務環境が「改善される」と思う理由

- 20. 医師の働き方改革で勤務環境が「改善されない」と思う理由

- 21. 医師の働き方改革に関するその他の自由回答

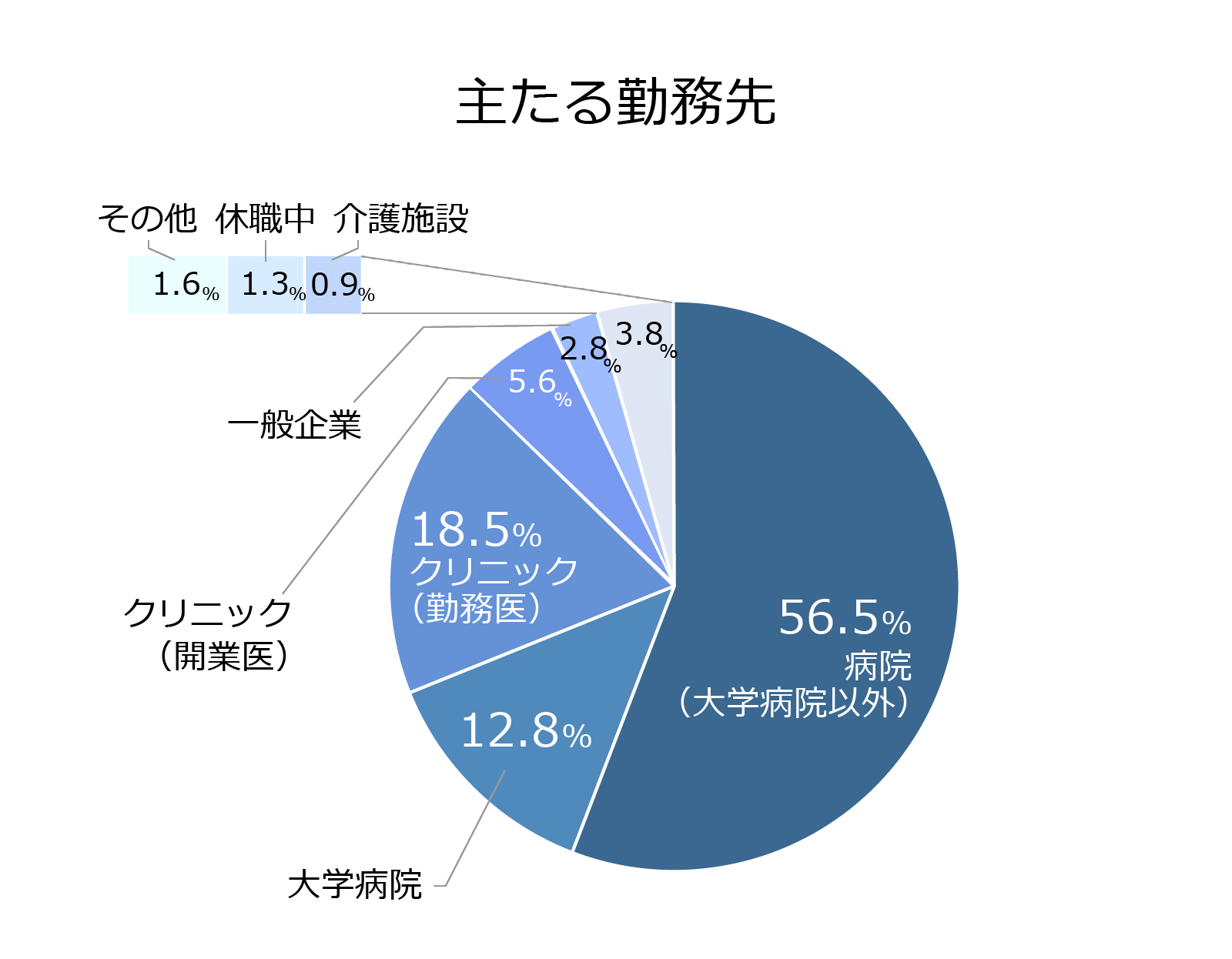

医師の勤務先の状況

今回調査した医師の主たる勤務先の状況は下図のようになっています。

大学病院も含めた病院勤務医が約7割、クリニックで働く医師が約2割(勤務医、開業医合わせて)、一般企業や介護施設、その他勤務先で働く医師が5.3%、休職中が1.3%でした。

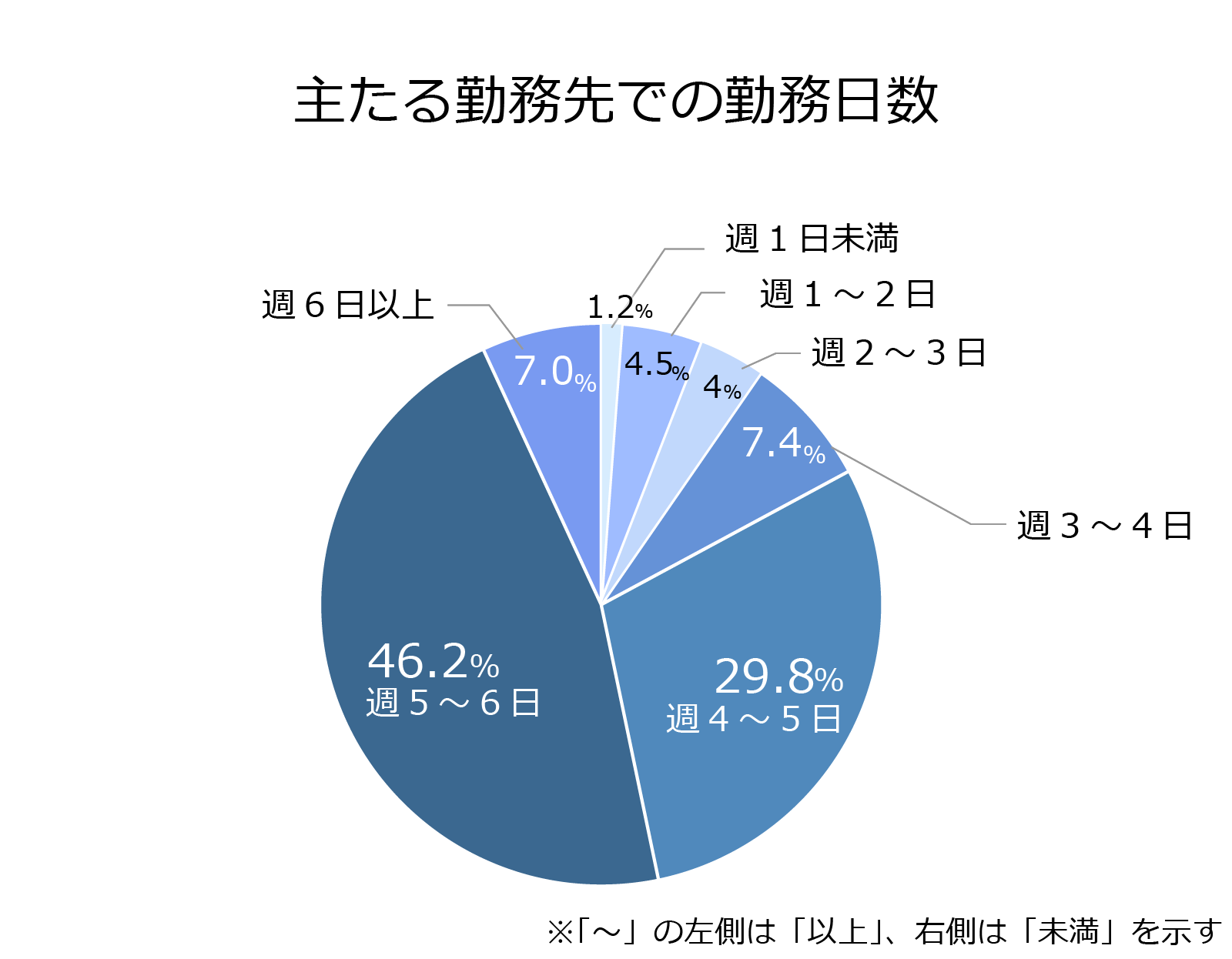

医師の勤務日数

医師が主たる勤務先で週に何日勤務しているか聞いたところ、約7割の医師が週4日以上勤務していることがわかりました。

「週5~6日」が最多で4割強、次いで「週4~5日」が3割と多くなっています。中央値は「週5日」でした。

また、「週6日以上」の医師も7%いました。

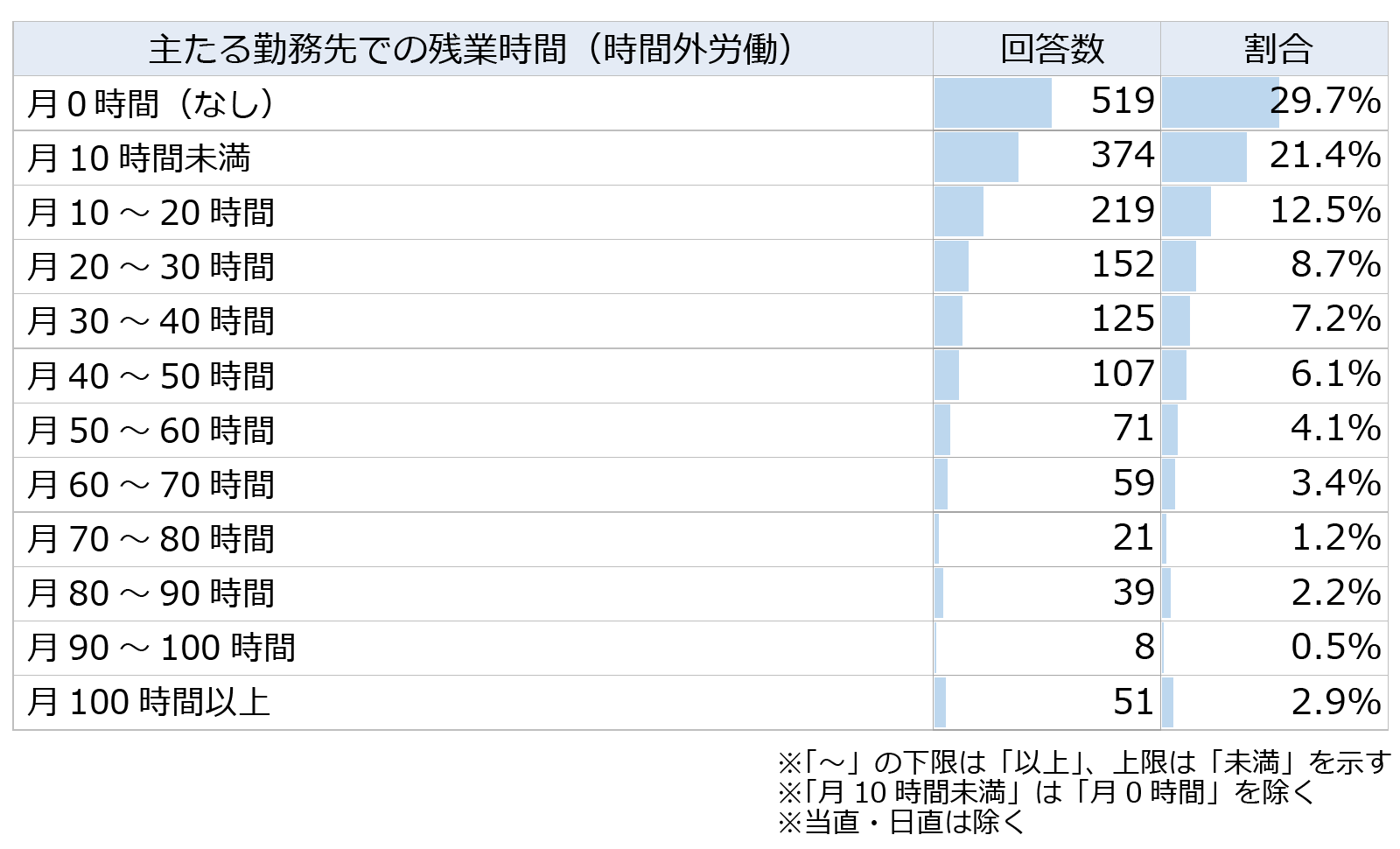

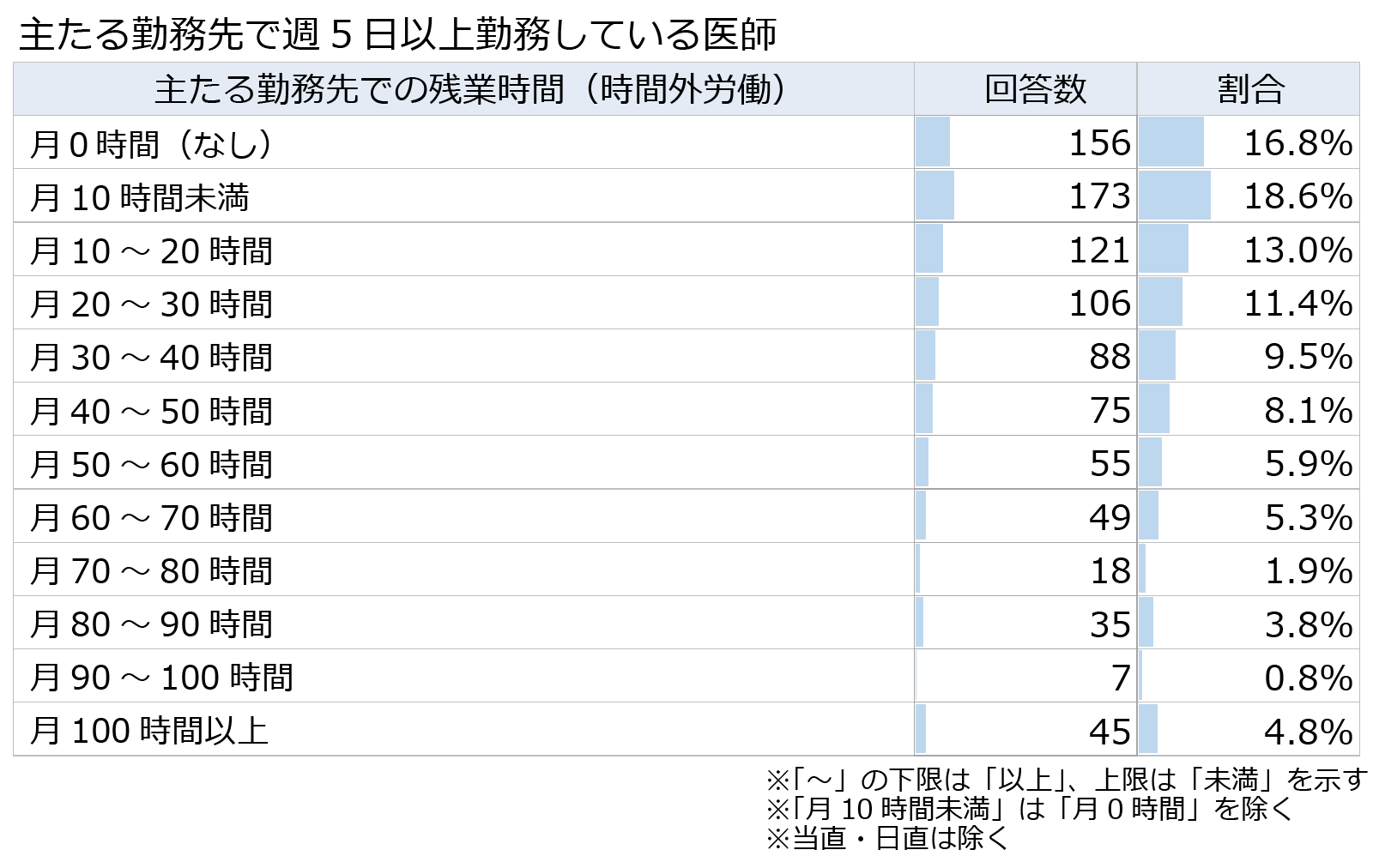

医師の残業時間(時間外労働)

当直、日直を除いた医師の残業時間(時間外労働)について聞いた結果は、次の表のとおりです。

全体では「残業なし(月0時間)」が29.7%と最も多く、次いで「月10時間未満」が21.4%と多い結果となりました。一方で、月100時間以上と激務の医師も2.9%いました。「残業あり」と回答した医師の残業時間の中央値は「月20~30時間」でした。

ただし、これは非常勤のみで勤務する医師も含んだ集計結果です。この中から、主たる勤務先で週5日以上勤務している医師に限定して、残業時間の長さを調査した結果を次の表で示します。

全体の調査結果と比べて「残業なし(月0時間)」の回答が約1割減り、「月10~20時間」より多い項目がそれぞれ微増しています。また、「残業あり」と回答した医師の残業時間の中央値は「月20~30時間」でした。

非常勤のみの勤務よりも、常勤先での勤務のほうが残業時間が長くなりやすいことがわかります。

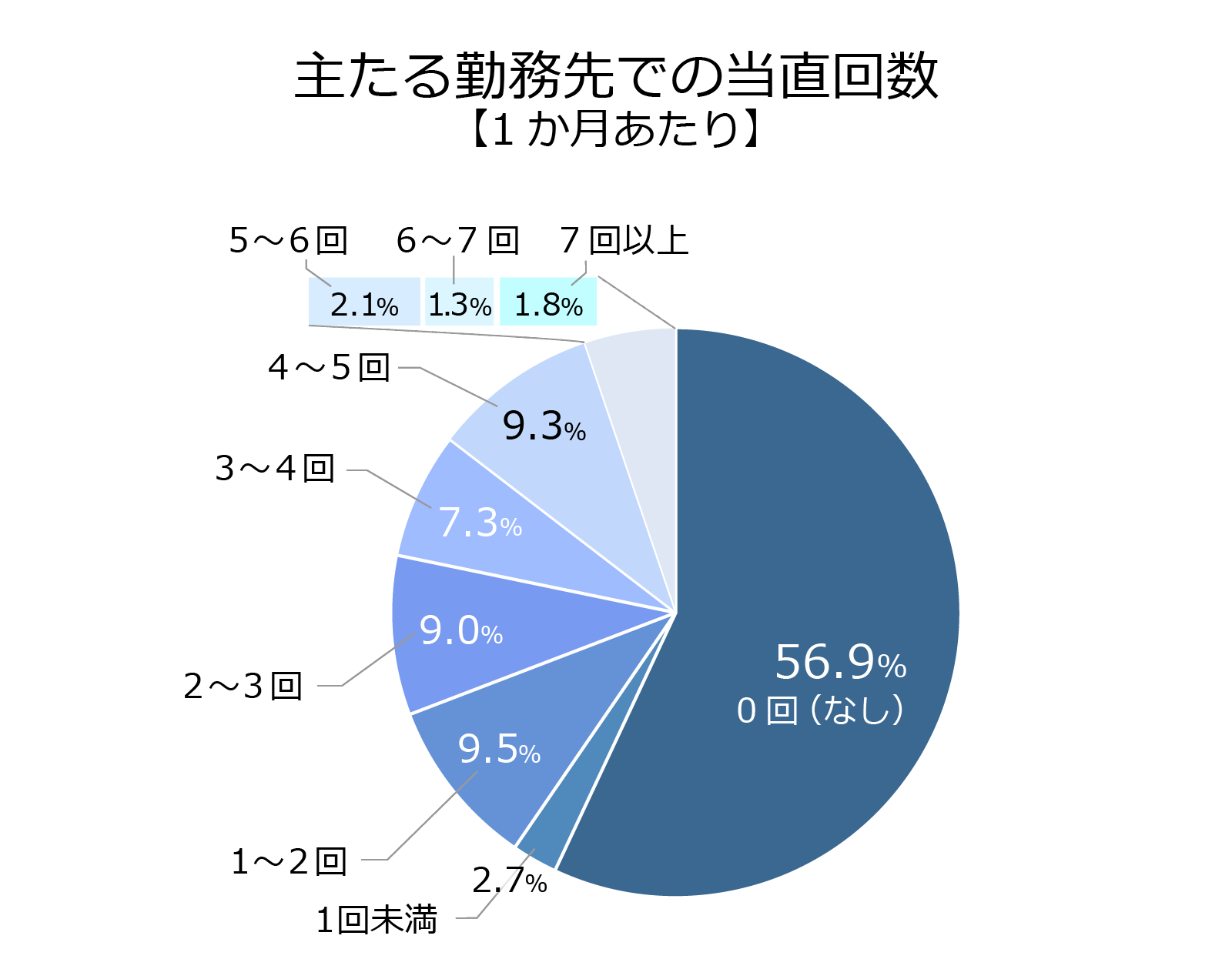

医師の当直回数

医師の主たる勤務先での当直回数は次の通りです。

「0回(当直なし)」が56.9%で最も多くなっています。「当直あり」の回答の中では、「月1~2回」が9.5%で最多でした。

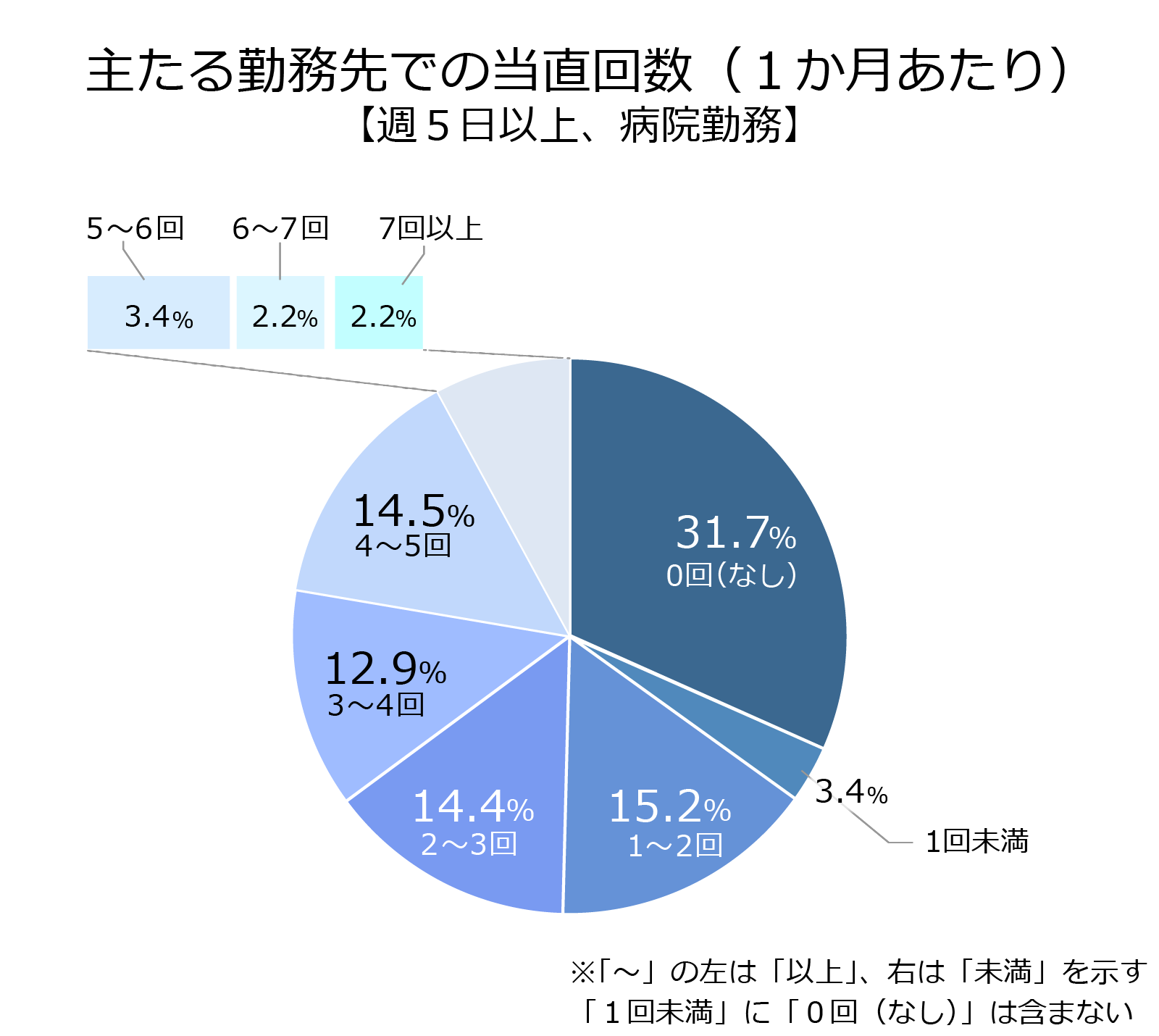

当直が義務付けられている”病院”で週5日以上勤務する医師に限定すると、「当直なし」と回答した医師が大きく減り、「当直あり」の医師が7割弱まで増加しました(下グラフ)。

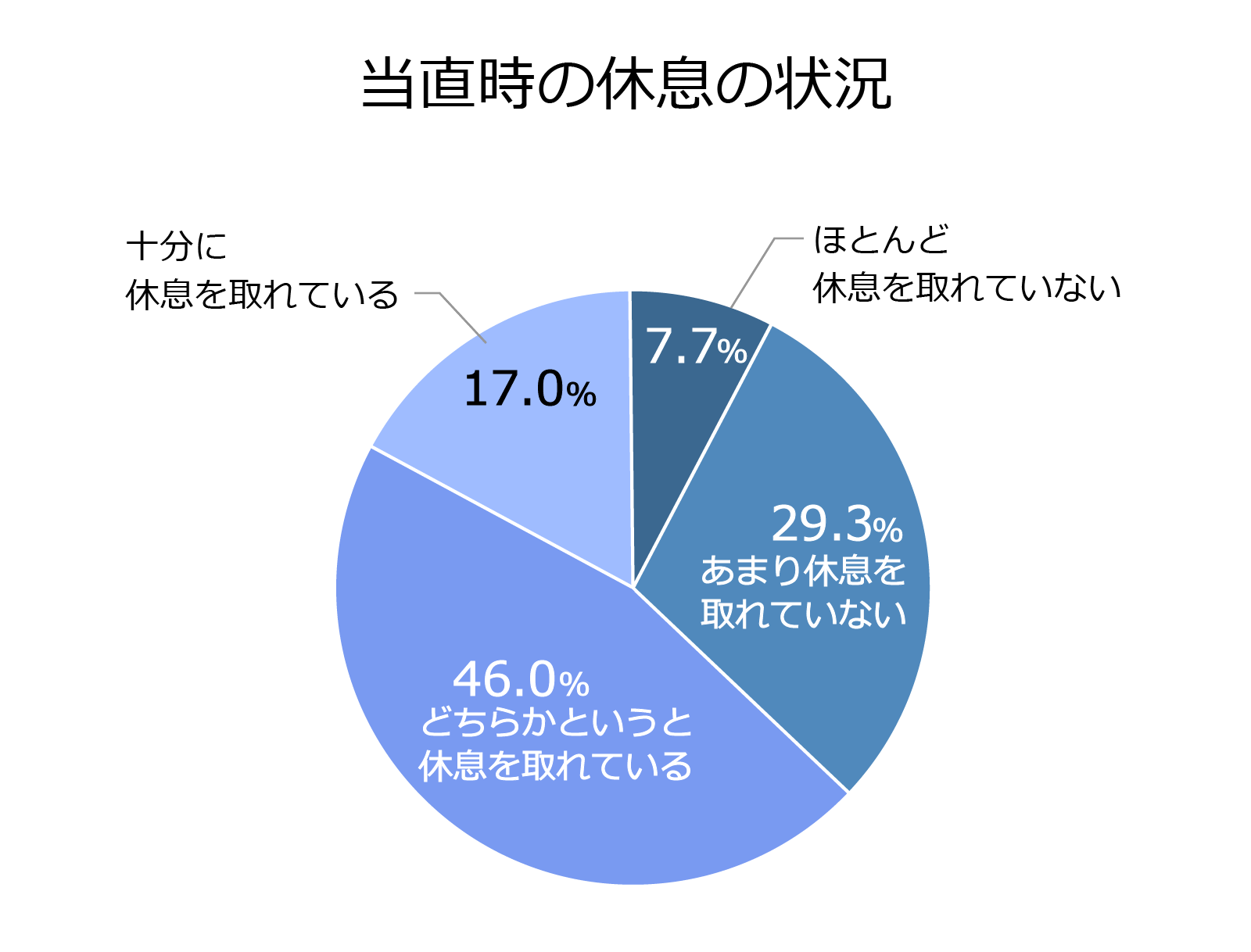

医師の当直時の休息状況

さまざまな条件によって業務内容に差が出る当直ですが、医師は当直中にしっかり休息をとれているのでしょうか。調査結果は次の通りです。

「十分に休息を取れている」「どちらかというと休息を取れている」が合わせて6割強で、過半数の医師が休息を取れていると感じていることがわかります。

一方で、4割弱の医師が当直時に休息を取れていないと感じていることになります。

厚生労働省の宿日直許可基準では、夜間に十分な休息時間が確保できることが許可付与の条件となっていますが、

四病協の調査では、約9割の病院が宿日直許可を取得しているという状況になっています。こうした宿日直許可の状況を踏まえると、当直時に医師が取れている休息はまだまだ少ないと考えられます。

当直の実態に関するより詳細な調査については、下記ページをご参照ください。

・多くの医師が「当直なし」の勤務を望む理由とは?

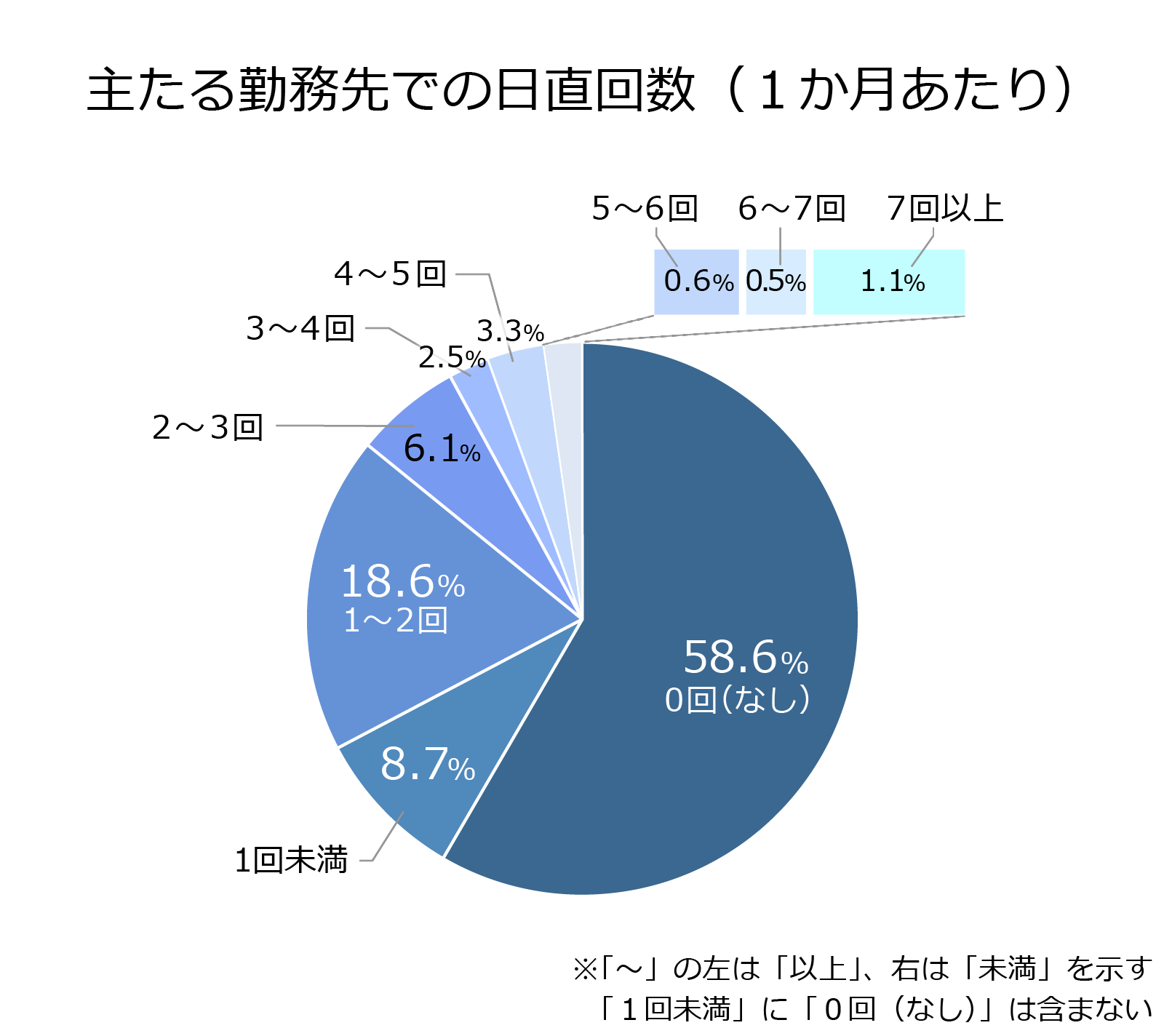

医師の日直回数

当直の実態はこれまで紹介した通りですが、休日・祝日の昼間に勤務する日直ではどうでしょうか。まず、日直回数の調査結果は次のようになりました。

「0回(日直なし)」の医師が58.6%と、最も多くなっています。「日直あり」の中では「1~2回」が最も多い回答でした。

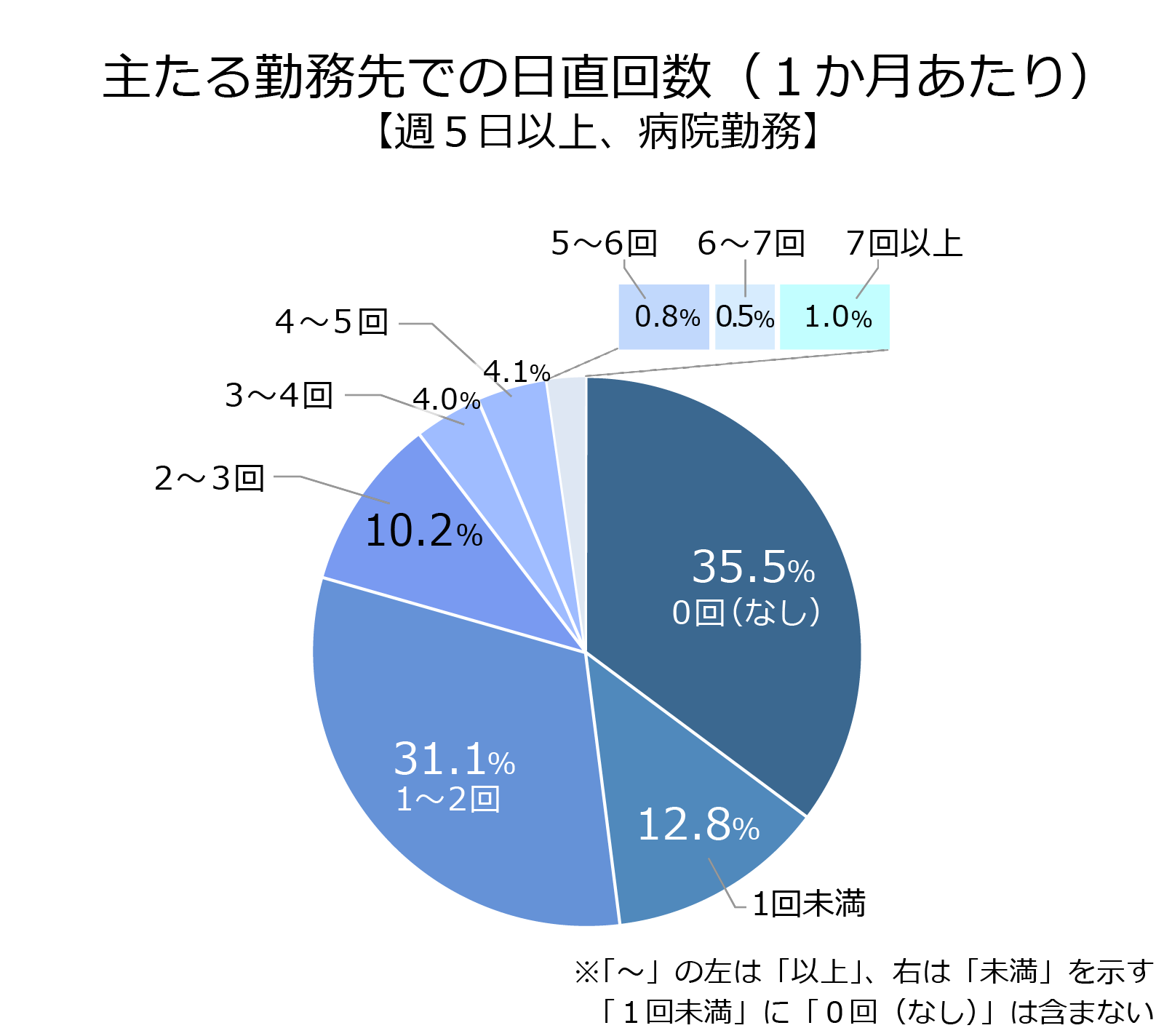

当直の結果と同様、主に病院で週5日以上勤務している医師に限定して調査した結果は次の通りです。

全体に比べて「0回(日直なし)」の回答が35.5%に減り、6割強の医師が日直をしていることがわかりました。

また、「1~2回」の回答が31.1%と、1割以上増加しています。

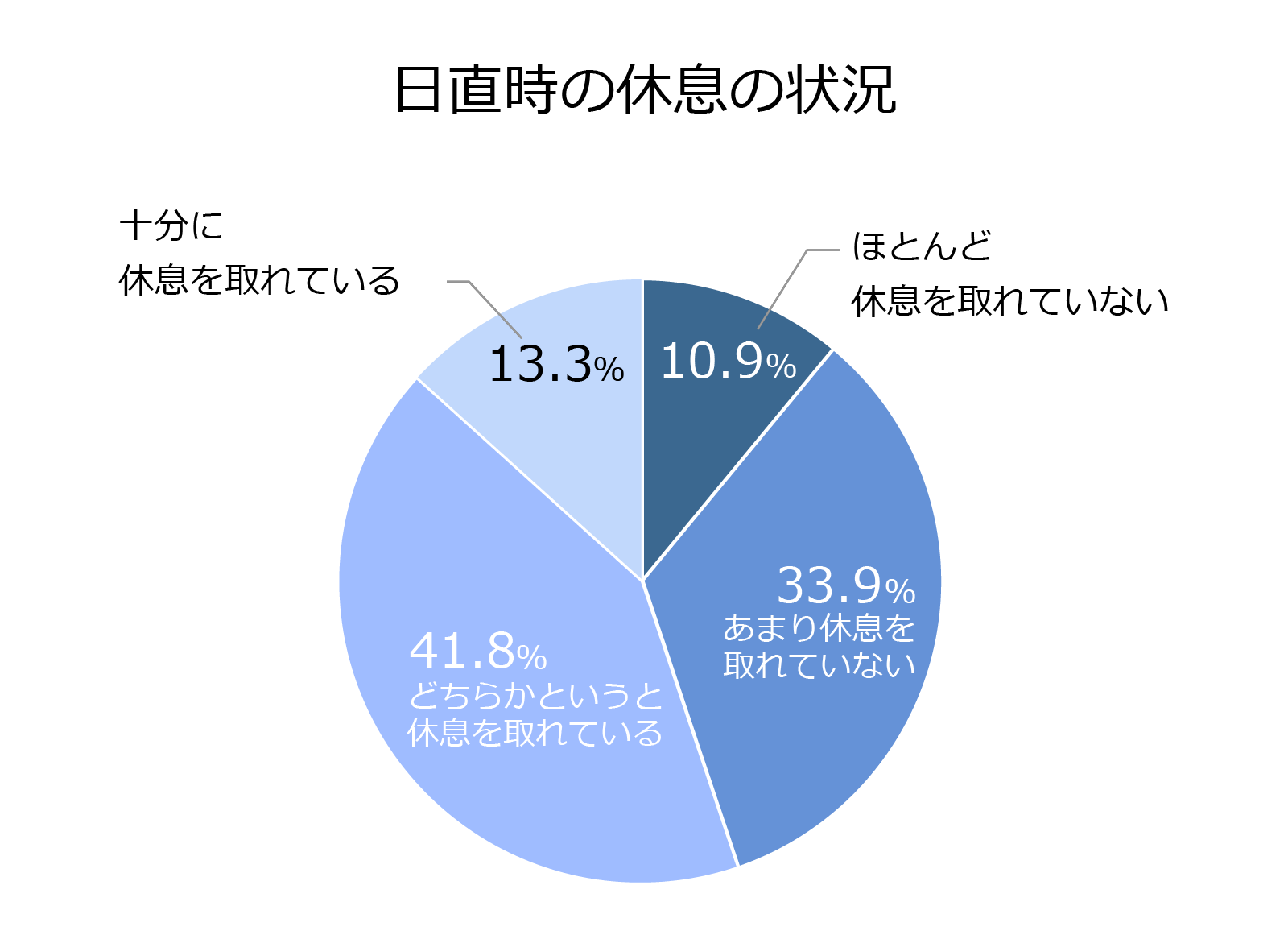

医師の日直時の休息状況

日直に関しても十分な休息を取れているかどうか聞いた結果、次のグラフのようになりました。

「ほとんど休息を取れていない」「あまり休息を取れていない」の回答が5割弱を占め、半数に迫る医師が休息を取れていないと感じていることがわかりました。

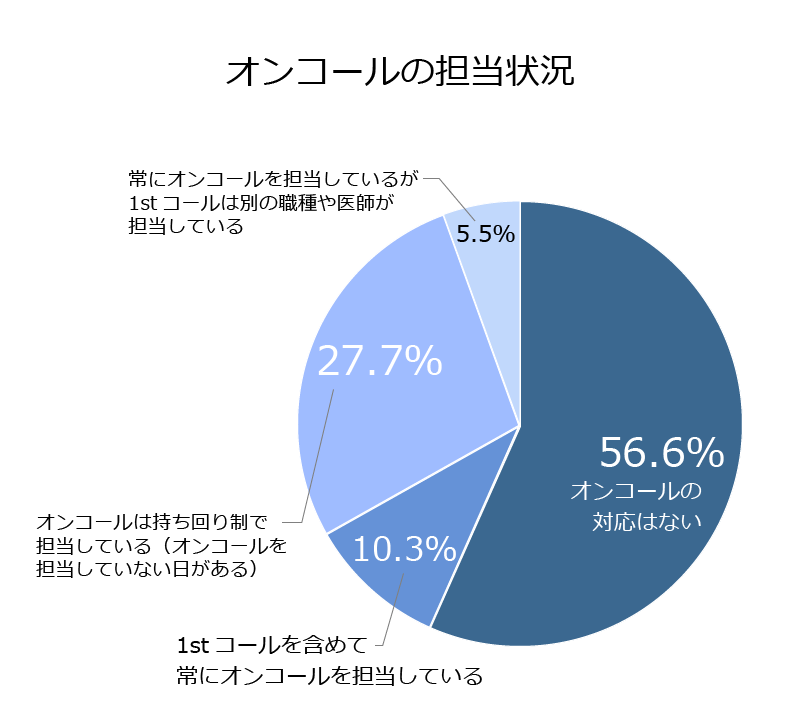

オンコールの担当状況

医師の働き方で他業種と比べて特殊な点のひとつが、夜間や休日のオンコール対応です。担当患者が急変した場合、業務時間外でも対応を求められることがあります。オンコールの担当状況について聞いた結果は次の通りです。

「オンコールの対応はない」が56.6%と最多で、次いで「オンコールは持ち回り制で担当している(オンコールを担当していない日がある)」が27.7%と多くなっています。

この調査についても、主に病院で週5日以上勤務している医師に限定して調べたところ、「持ち回りで担当している」が44.7%で最も多い回答でした。また、7割弱の医師がオンコールを担当していることがわかりました(下グラフ)。

オンコール時の電話・呼び出しの状況

「オンコールを担当している」と回答した医師を対象に、オンコール時の電話や呼び出しの頻度について聞いたところ、次のような結果になりました。

「ときおり電話や呼び出しがある」が42%で最多でした。次いで「電話はかかってくることもあるが呼び出しはほぼない」が26.6%と多くなっています。

オンコールを担当している時間は、名目上は業務時間外ですが、いざ呼び出された時すぐに病院にいけるよう待機しながら過ごさなくてはなりません。一般的な休日とは異なり、医師にとって負担となっていると考えられます。

勤務時間の長さについて医師はどう感じている?

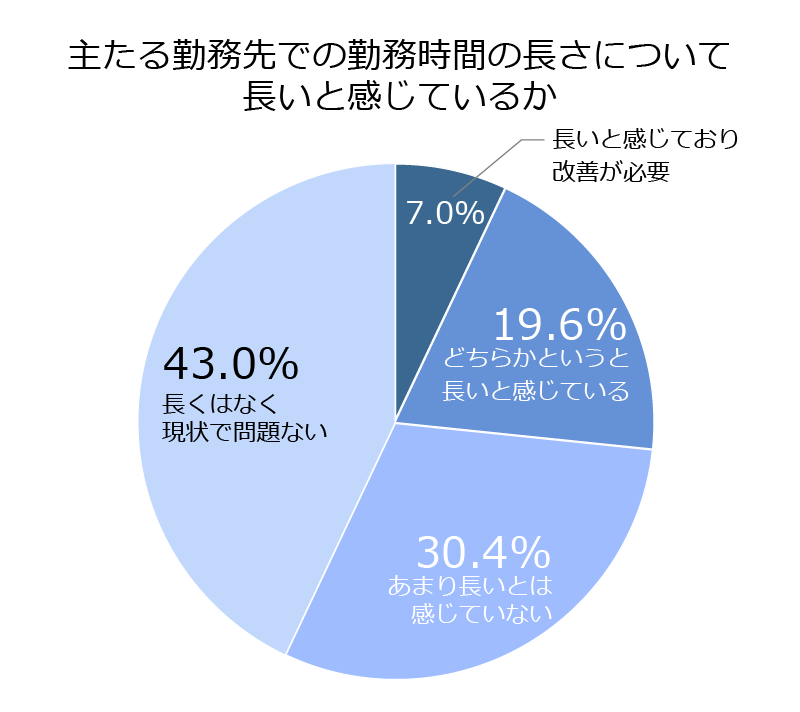

これまで見てきた医師の働き方を踏まえて、医師たちは主たる勤務先での勤務時間の長さについてどう受け止めているのでしょうか?

調査した結果、「長いとは感じていない」という回答が約7割と多数派でした(下グラフ)。

「長くはなく現状で問題ない」が43%で最多、次いで「あまり長いとは感じていない」が30.4%と多い結果でした。

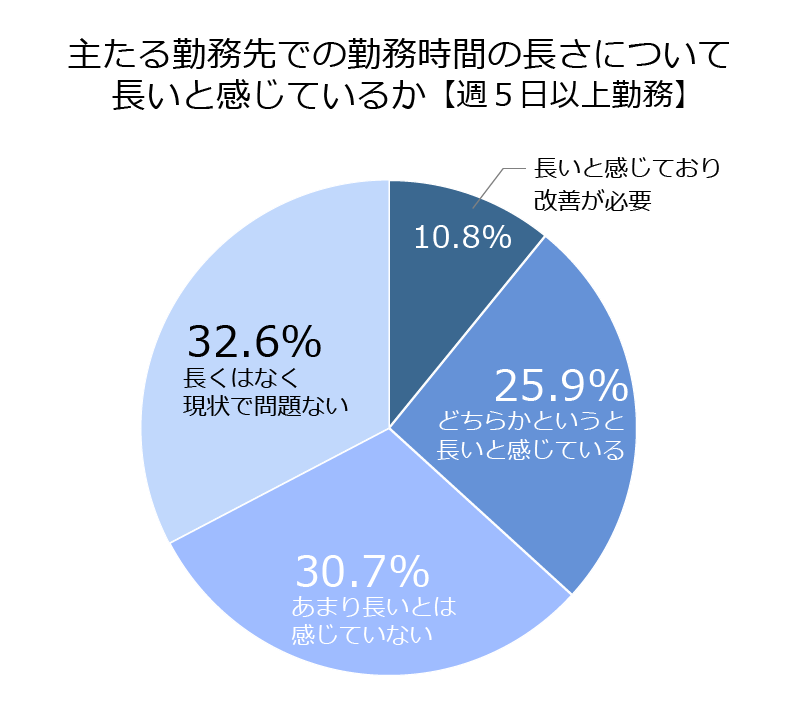

主たる勤務先で週5日以上勤務している医師に限定してみてみると、次のようになりました。

「長くはなく現状で問題ない」が約10%減少し、「どちらかというと長いと感じている」が約6%増える結果となりました。とはいえ、こちらの調査でも6割強の医師が「長いとは感じていない」と回答しています。

2024年4月から医師の働き方改革が始まるなど、医師の長時間勤務が問題となっていますが、現場の医師は長時間勤務の負担を感じていないのでしょうか。

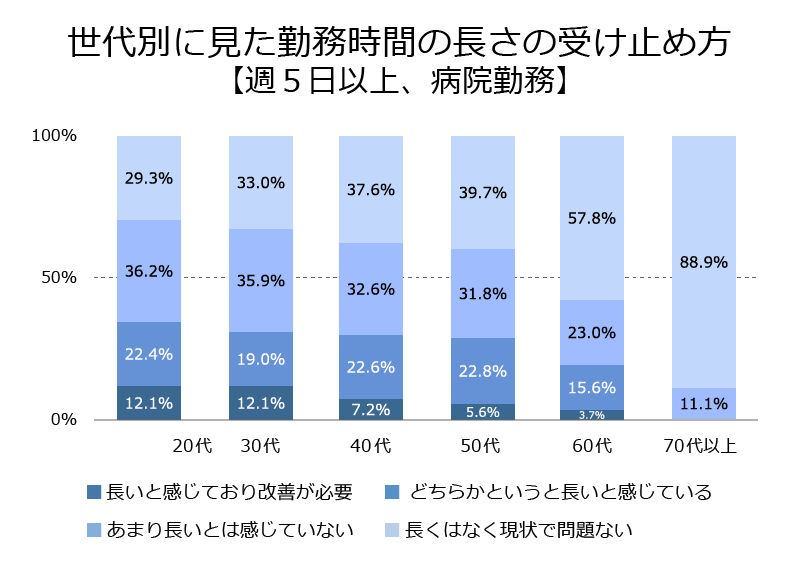

病院に週5日以上勤務する医師を対象に、勤務時間の長さについて、世代別の受け止め方を見てみました(下グラフ)。

若ければ若いほど勤務時間を長いと感じる医師が多いことがわかります。また、「長いと感じている」回答についてみると、最も多い20代では34.5%なのに対し、60代では19.3%まで減少し、70代では0%となっています。

20代は研修期間も含まれ、通常業務に加えて自己研鑽などにかかる時間も多いため、激務になりがちです。

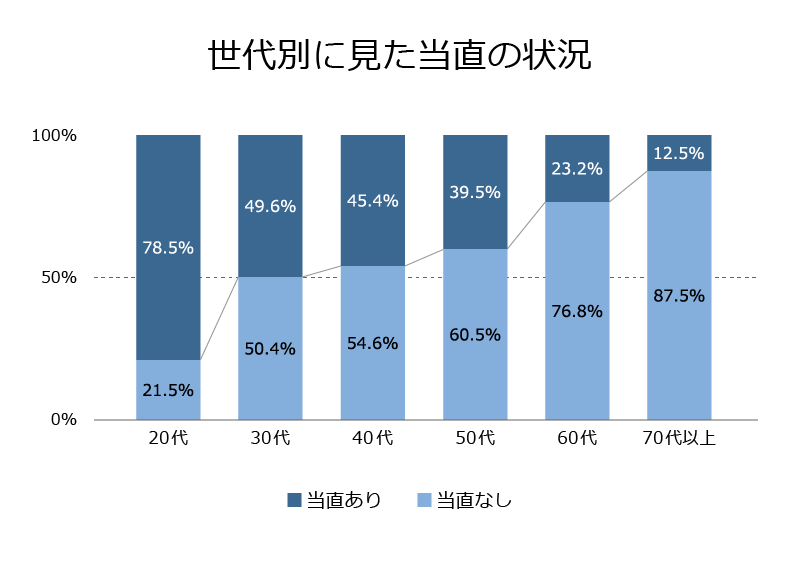

一方、60代を迎えると一般的に勤務時間は減る傾向にあります。長時間勤務につながりやすい当直について世代別の勤務状況を調べたところ、次のグラフのような結果となりました。

50代から60代、60代から70代以上にかけて、「当直なし」と答えた医師の割合が大きく上昇しています。勤務時間が減少した結果、「若いころに比べると長時間勤務だとは感じない」と受け止める医師が多いのではないかと考えられます。

なお、20代から30代にかけても「当直なし」と答えた医師の割合が大きく増加しています。30代はライフステージの変化や専門医取得など仕事上の一区切りを迎える世代であり、働き方を見直す医師が多くなっていると推測できます。

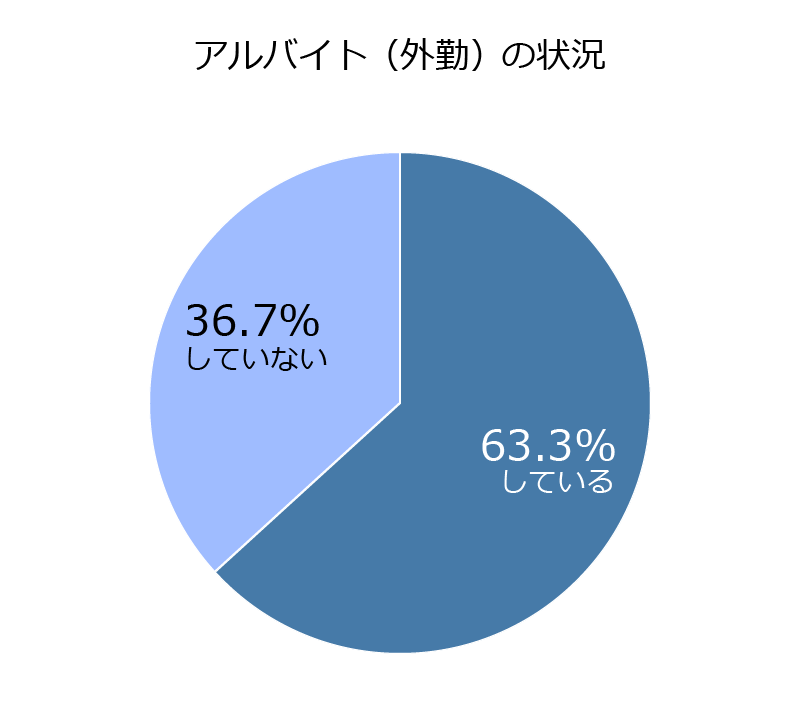

医師のアルバイト勤務の状況

一般的に、常勤先以外でも定期・不定期にアルバイトをする医師は多いです。今回の調査では、実際にアルバイトをしている医師は6割強という結果でした(下グラフ)。

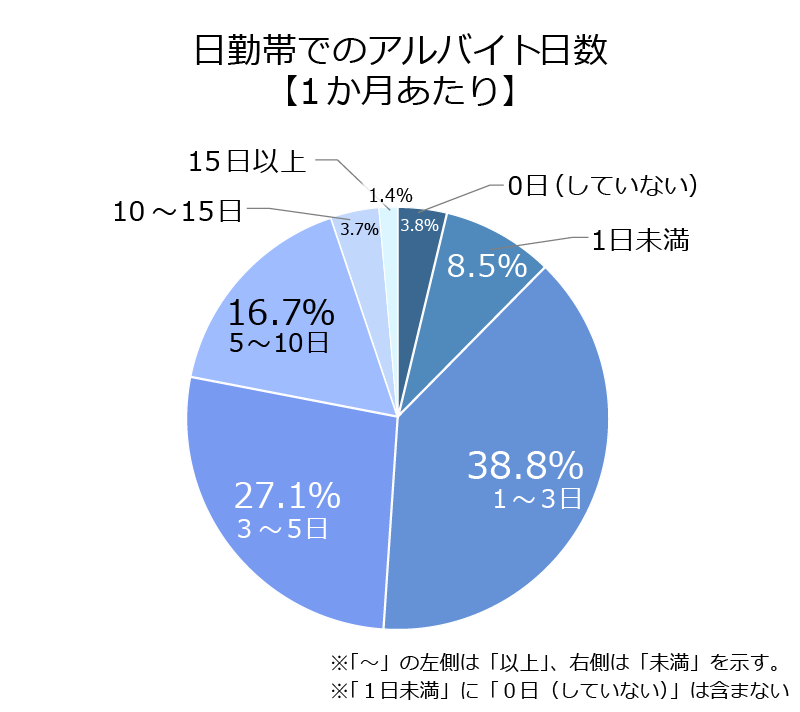

日勤・当直帯別のアルバイト勤務日数

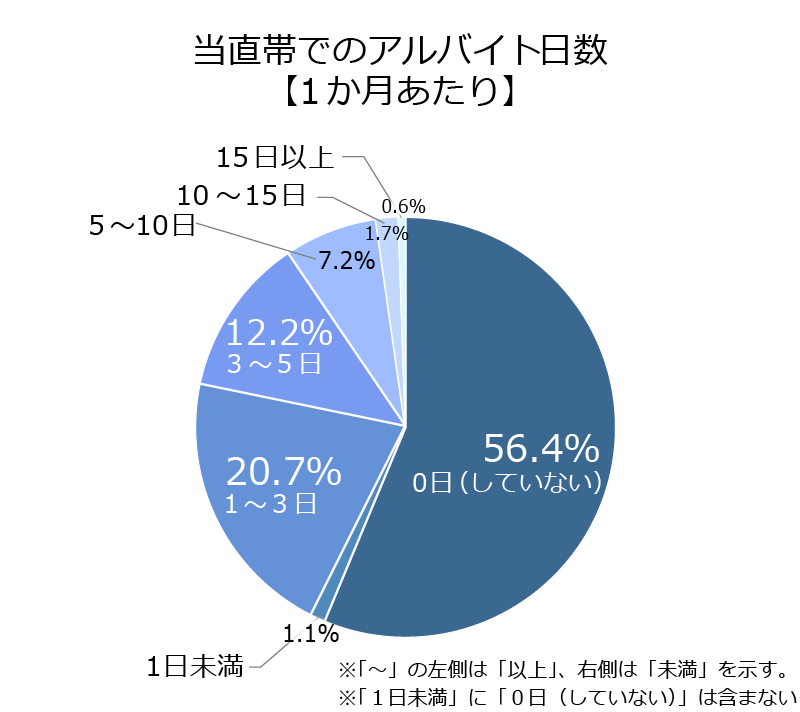

医師のアルバイト(外勤)勤務は、時間帯で分けると昼間の日勤帯と夜間の当直帯のものがあります。それぞれ月にどのくらい勤務している医師が多いのでしょうか。アルバイト勤務をしている医師を対象に聞いたところ、次のような結果でした。

日勤帯では「1~3日」が38.8%で最も多く、次いで「3~5日」が27.1%と多くなっています。また、中央値は2.5日となっており、だいたい2週間に1回のペースで日勤帯のアルバイトをしているといえます。

当直帯では「0日(していない)」が最も多く、56.4%でした。当直帯より、日勤帯にアルバイトをしている医師が多いことがわかります。

アルバイトをしている中では、「1~3日」が最も多く20.7%でした。

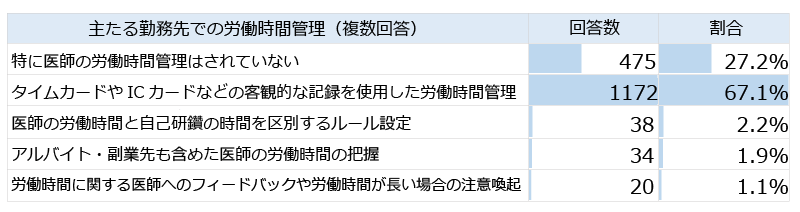

医師の労働時間管理の状況

医師の常勤先は、どのように医師の労働時間を管理しているのでしょうか。主たる勤務先での労働時間管理の状況を聞きました。

「タイムカードなどの記録を使用」という回答が67.1%と多い一方で、「特に労働時間管理はされていない」という声も3割弱あがっています。

医師の働き方改革では医師の総労働時間数に上限が設けられたため、常勤先は勤務医の非常勤先での労働時間も把握しておく必要があります。

しかし、このアンケートをとった2023年12月時点では、総労働時間の把握に努めている常勤先は2%に満たないという現状が見て取れます。

医師の労働時間を短縮するための取り組み

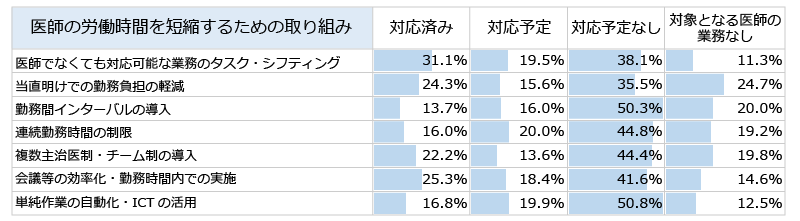

長時間労働の緩和のため、常勤先が実施している取り組みとして、「他職種へのタスクシフト」など7項目について実施状況を調査しました(下図)。

「対応済み」も含め、今後取り組みが進む可能性が高いのは「業務のタスク・シフティング」や「会議等の効率化、勤務時間内での実施」でした。一方、「勤務間インターバルの導入」や「単純作業の自動化・ICTの活用」では「対応予定なし」が約半数を占め、今後取り組みが進む見込みが低いことがわかりました。

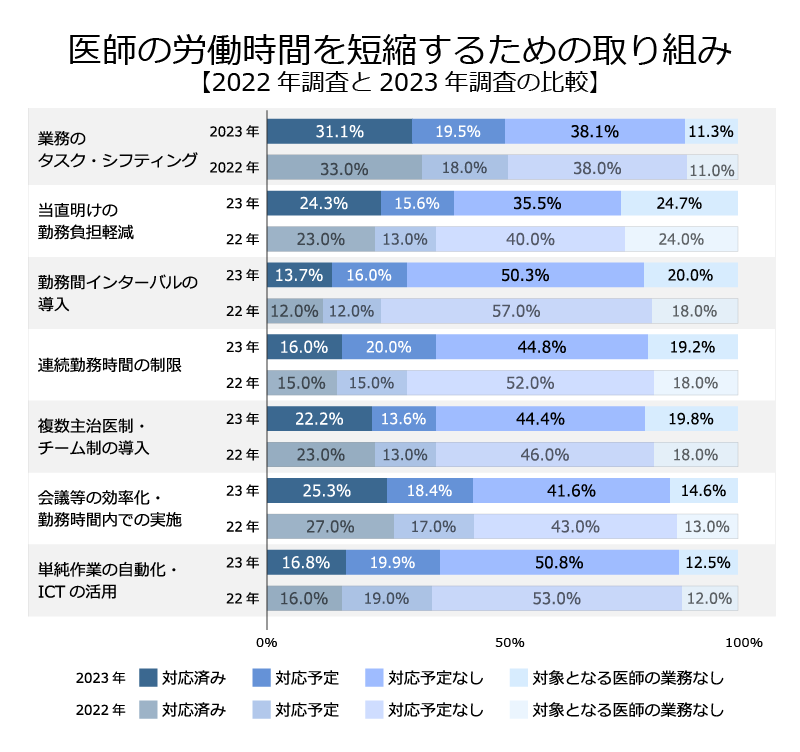

この7項目について、2022年6月に2002人の医師に聞いたアンケート結果と照らし合わせ、この取り組みが1年半でどの程度進んだか、次のグラフで示しました。

「当直明けの勤務負担軽減」や「勤務間インターバルの導入」、「連続勤務時間の制限」の3項目で、「対応済み・予定」の割合が微増しています。しかし、その差は最大でも6%と小さく、改革直前の1年半という期間での進捗と考えると芳しい結果とはいえません。

その他の項目においては差がほとんど見られず、取り組みが停滞していたと推測できます。

勤務先で実施している医師の働き方改革の取り組み(自由回答)

上記の7項目以外に、主たる勤務先が取り組んでいる医師の働き方改革の施策について自由形式でアンケートをとったところ、医師からは次のような回答がありました(一部紹介)。

-

- 電子カルテの閲覧ができるiPhoneの活用(40代男性、脳神経外科)

- Dr.JOYのビーコンの導入(50代男性、心臓血管外科)

- 遠隔ICUを用いた地域連携による他施設の働き方改革(20代男性、麻酔科)

- 有給確保のため、不在時にアルバイト医師を採用してもらっている(40代女性、健診・人間ドック)

- 積極的年休の取得の勧奨(70歳以上男性、リウマチ科)

- 外部の医師に当直アルバイトをお願いする(40代男性、泌尿器科)

- 常勤医の採用(60代男性、整形外科)

- スポット医の活用(30代男性、放射線科)

- 柔軟なシフト勤務。インセンティブもあり(30代女性、皮膚科)

- 不要作業の洗い出し、簡素化(30代男性、脳神経外科)

ICTの活用

有給取得の推奨

医師の人員強化

その他

上記のように多様な取り組みが実施されている一方で、「改善の取り組みがない」という回答もありました。次にその一部を紹介します。

-

-

- 業務が増えているのにスタッフの数を増やさないでそれを解決しようとしているので物理的に解決はむつかしいだろうなと感じている(40代男性、血液内科)

- 自分の中での働き方改革をするように、とのこと。(40代男性、泌尿器科)

- 無し。業務改善が無いまま時間を遵守するように言われている。(50代男性、小児科)

改善の取り組みはされていない

勤務先の働き方改革への取り組みに対し、大学病院の勤務医の過半数が「不満」と回答

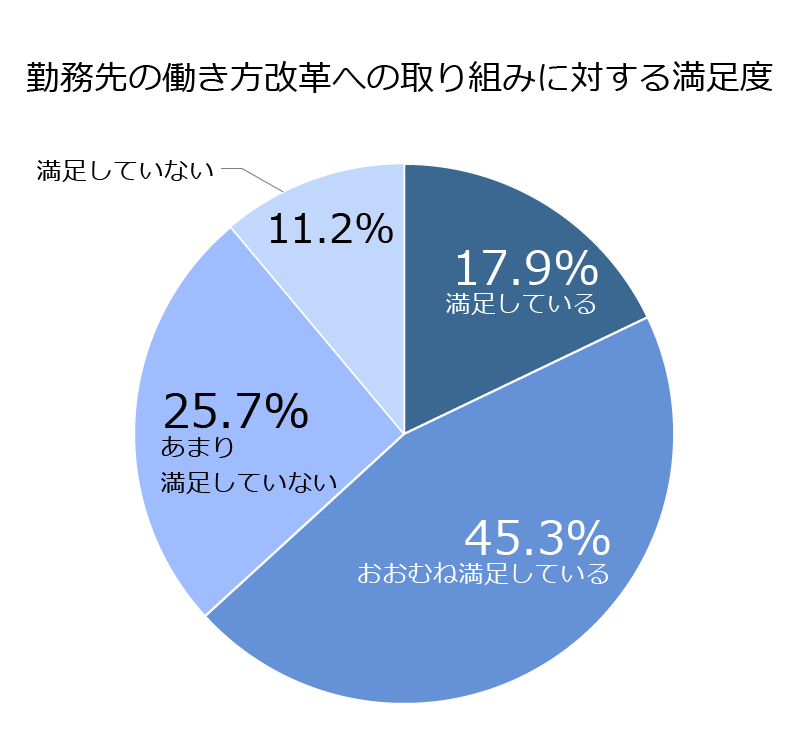

医師の働き方改革に対する勤務先の取り組みや姿勢について、医師はどのように感じているのでしょうか。満足度について聞いた結果、次のような回答がありました(下図)。

「満足している」「おおむね満足している」が63.2%、「あまり満足していない」「満足していない」が36.9%という結果でした。全体的には、約6割の医師が勤務先の取り組みに満足していると感じていることがわかります。

次に、勤務先別に満足度を調べた結果、次のグラフのような結果となりました。

満足度が高かったのは一般企業とクリニック(開業医)、介護施設で、8割超の医師が「おおむね満足している」「満足している」と回答しました。最も満足度が低かったのは大学病院の勤務医で、「あまり満足していない」「満足していない」と答えた医師は56.9%と、全体の過半数を占めました。

病院とクリニックについてみてみると、クリニックで働く医師よりも病院で働く医師のほうが満足度が低くなっていることがわかります。また、クリニックだけで比較すると、開業医よりも勤務医のほうが満足度が低くなっています。

病院のみで比較すると、大学病院のほうがそれ以外の病院よりも満足度が低くなる傾向にあります。

医師の勤務環境改善のために勤務先に対応してほしいこと(自由回答)

今後、医師の勤務環境の改善を進めていくために勤務先に対応してほしいことについて、自由形式で聞いたところ、次のような回答がありました(一部紹介)。

-

-

- 当直明けは休みにするのが当たり前になってほしい(50代男性、精神科)

- 当直明けは帰宅させて欲しい(40代男性、在宅診療)

- 給与の増加、バイトしなくても十分な給与(40代男性、小児科)

- 物価と連動した給与の付加(60代男性、一般外科)

- 生命に関わる緊急手術など、マンパワー不足でも患者を断ることができない。働き方改革が困難な現状を考えると、対価として、本来なら休みにする日を特別手当で補填するなどの対策が必要(50代男性、消化器外科)

- 医師を増やす努力。各診療科と大学医局に任せっきりにしないでほしい。(40代男性、脳神経外科)

- 非常勤医ではなく常勤医の充実を(50代男性、消化器内科)

- 医師でなくてもできる仕事は他のスタッフへ移行してほしい(40代男性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 医療クラークによる各種書類の記入もしくは打ち込み(60代男性、整形外科)

- 非番の呼び出しなし(30代女性、精神科)

- 休みを増やす(40代男性、救命救急)

- 委員会や会議を最小限に減らすこと。会議時間も1時間越えが多い、簡潔な会議を望む(50代男性、消化器内科)

- 勤務時間外に行われるミーティングの廃止(50代男性、消化器内科)

- 主治医制ではなくチーム制の導入(30代男性、小児科)

- 短時間勤務の導入(40代女性、老年内科)

- 多すぎて書ききれない(50代男性、小児科)

当直明けの勤務の軽減

インセンティブ付与・給与の増額

医師の人員強化

タスクシフトの推進

休日の確保

勤務時間外の会議・カンファレンスの見直し

その他

医師の働き方改革で勤務環境の改善は見込める?

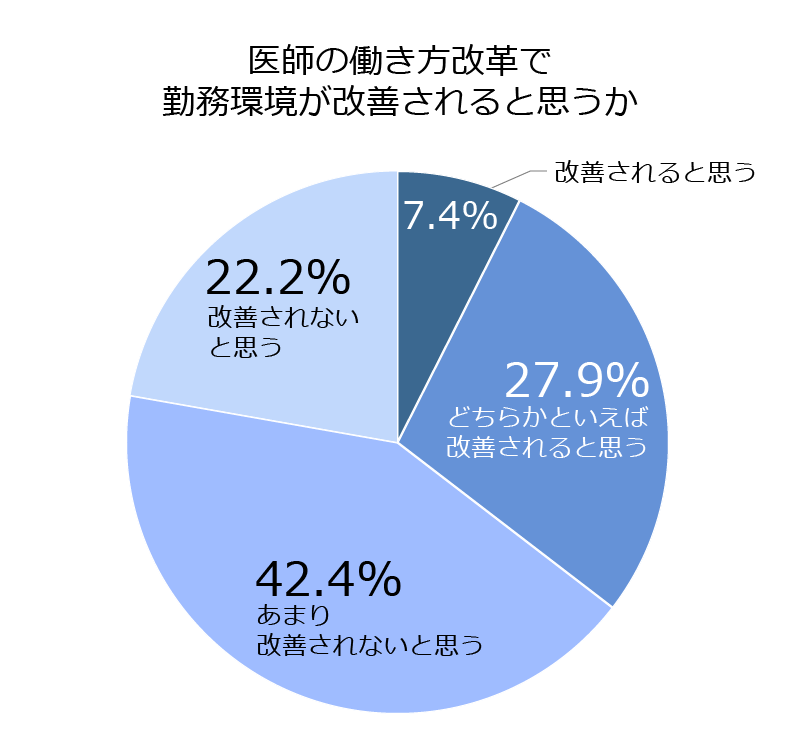

2024年4月から医師の働き方改革が施行されましたが、実際に医師の勤務環境は改善されるのでしょうか?医師が施行直前のタイミングでどのように考えていたか聞いたところ、次のグラフのような結果となりました。

「あまり改善されないと思う」が42.4%で最多となり、「改善されないと思う」の22.2%と合わせて64.6%の医師が働き方改革による勤務環境の改善に期待していないと回答しています。

4割弱の医師は「改善されると思う」「どちらかといえば改善されると思う」と回答しており、新制度に期待する声もあることがわかります。それぞれの理由について、次の章で一部紹介します。

医師の働き方改革で勤務環境が「改善される」と思う理由

-

- 法制化されれば従うから(40代女性、消化器内科)

- 罰則規定がある(50代男性、一般外科)

- 早出や居残りがなくなった。(60代男性、整形外科)

- 数年間掛けて調整してきており、それにすでに皆適応してきているので。(50代男性、緩和ケア)

- 皆が改革しようと同じ方向を向いている(40代男性、脳神経外科)

- 過度の連続勤務そのものを取り締まるという発想が初めて医療界に持ち込まれた(40代男性、一般内科)

- 医師の過労死の問題もあり、最近注目されているから。(40代男性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

法的な拘束力がある

実際に改善してきていると感じている

医師や医療機関の意識の変化

その他

医師の働き方改革で勤務環境が「改善されない」と思う理由

-

- 現在の医師数と業務量のまま勤務時間を減らすのは無理(50代女性、皮膚科)

- どう考えても医師の労働力が不足しているので,時間外労働にカウントできないサービス時間外が増える(40代男性、小児科)

- 患者さんの容態次第なので、時間で割り切れない。(50代女性、一般内科)

- 世間が、時間外の不便や、蘇生処置のハードルを上げることを受容しないで望まない結果になったら医療機関を訴えるような現状では、書類や仕事が減らない(40代女性、一般内科)

- 医療機関はやはりしんどくて当然、患者さんのために、という善意を利用して暗黙の了解とされることが多いため。(40代女性、循環器内科)

- 改革が形骸化している。特に宿日直許可の許可基準。(50代男性、消化器外科)

- 雑用を含めた医師の業務量が多すぎるので、規制をしても有名無実になると思う。(60代男性、救命救急)

- 表向きの労働時間が制限されても、自己研鑽の名目で無給労働が増加するだけだから。(40代男性、腎臓内科)

- 給与が下がって、負担が増えるため(40代男性、精神科)

- 当直時間が制限され、給料が減るから。(50代男性、その他診療科)

- 働いて稼ぎたい人が働けなくなるので。(40代男性、消化器内科)

- 当直派遣の関係で、常勤医の労働時間が結果的に増えると思う。(30代男性、神経内科)

- 非常勤などで救急診療を行っている病院の人手不足が懸念される(50代男性、消化器内科)

- 大学などからのバイトが減ると常勤の業務が増えるから。(40代男性、リウマチ科)

- 時間外労働ありきで今の医療は成り立っている。患者側が不便さを受け入れられないと思う。(40代女性、精神科)

- 受診する側の意識も変わらないと、病院の業務量は変わらないから。(50代男性、一般外科)

- サービス残業が増える(30代男性、緩和ケア)

医師数が不足している

医師の仕事の特殊性/特殊という意識

表面上対応されるだけで実態は変わらない

給与・収入の減少

派遣医師の減少による人手不足、常勤医への負担増加

患者の意識改革が期待できない

その他

医師の働き方改革に関するその他の自由回答

ここまで紹介した意見のほかに、医師の働き方改革に関して医師から自由形式で意見や感想を募ったところ、以下の回答がありました(一部紹介)。

かつて過酷な労働で自分や仲間が体調を崩す経験をしているので、総論では賛成ですが各論で心配が残ります。例えば、表向きは当直明けの勤務が禁止されても、勤務終了とした後研修医の先生が「研修のために自主的に」残ることを余儀なくされ、労働環境が変わらないのに収入が減るという本末転倒の事態が発生しないことを祈ります。(60代女性、精神科)

医師の働き方改革を行うことで、他のメディカルスタッフ、殊に看護師らの勤務の負担が増えないようにする必要がある。(50代男性、緩和ケア)

これを契機に、固定された勤務システムからより柔軟なシステムに医療界全体が移行していって欲しいと切に願っている。(30代男性、一般内科)

直ぐには実現しないだろうとは思いますが、過去の過酷な労働は二度とやりたくない(40代男性、健診・人間ドック)

働き方改革がすぐに効いてくるのは初期研修医だけかもしれないが、彼らの学年が上がってきた時に当たり前になってくれば良いと思う(30代女性、形成外科)

医師の過労は減るかもしれない。同時に、助かる患者も減るかもしれない。自分も含めてみんながそれを受け入れる必要があると思う。(50代男性、一般外科)

病院による改革より自身の働き方を変更するほか家庭との両立ができないと考えて転職しました。働き方改革でさらに勤務条件は悪化しており自分で持続可能な勤務先を探すほかないように感じます。(30代女性、産婦人科)

働き方改革に関しては導入後にさらに実情を踏まえて、さらに現場の声を聞いて改善できるようにしてほしい(40代男性、呼吸器内科)

医者の給料に差をつけるのが一番。働きたい人、稼ぎたい人はそのようにすればいいと思う。働きたい人まで抑制する必要はないと考える。(40代男性、血液内科)

診療報酬を上げて医師の給与を上げないと、まともな保険診療の勤務医は減っていくと思う。「時間外が減らされ給与が減った」では、今以上に自由診療やほかの業種に行く医師が増えると思う。臨床の質・研究競争力が低下し、日本はじり貧になっていくだけになると懸念しています(40代女性、救命救急)

優先度の低い、患者の生死に関係のない業務を減らす、という行動が必要なのに、それに注目がされていない(60代男性、整形外科)

働き方改革の前に、各病院で地域の中での役割分担をして患者の集約化、業務の効率化をする方がいいと思う。もちろん、地域によって状況は異なるので一概には言えないが、いろんな病院がみんな全部やろうとするから医師の数も分散されて各病院でそれぞれ疲弊すると思う。(30代女性、形成外科)

医師の働き方改革に関して、施行直前のタイミングでは期待と同時に疑念を抱く声も多かった実態が明らかになりました。

2024年4月に新制度が始まり、約1か月が経過しようとしています。

SNS上では働き方改革の実態について、医師から反響が上がっています。「とりづらかった休みが確保されるようになった」などの効果を実感する声は一部見られましたが、「表向きでは取り組まれているが実態は悪化している」「労働時間外の業務が増えただけ」などの厳しい意見も出ているようです。

医師転職研究所では、働き方改革によって医師の勤務実態や医療の現場がどのように変化していくのか、今後も継続して調査していきます。

回答者の属性

調査概要

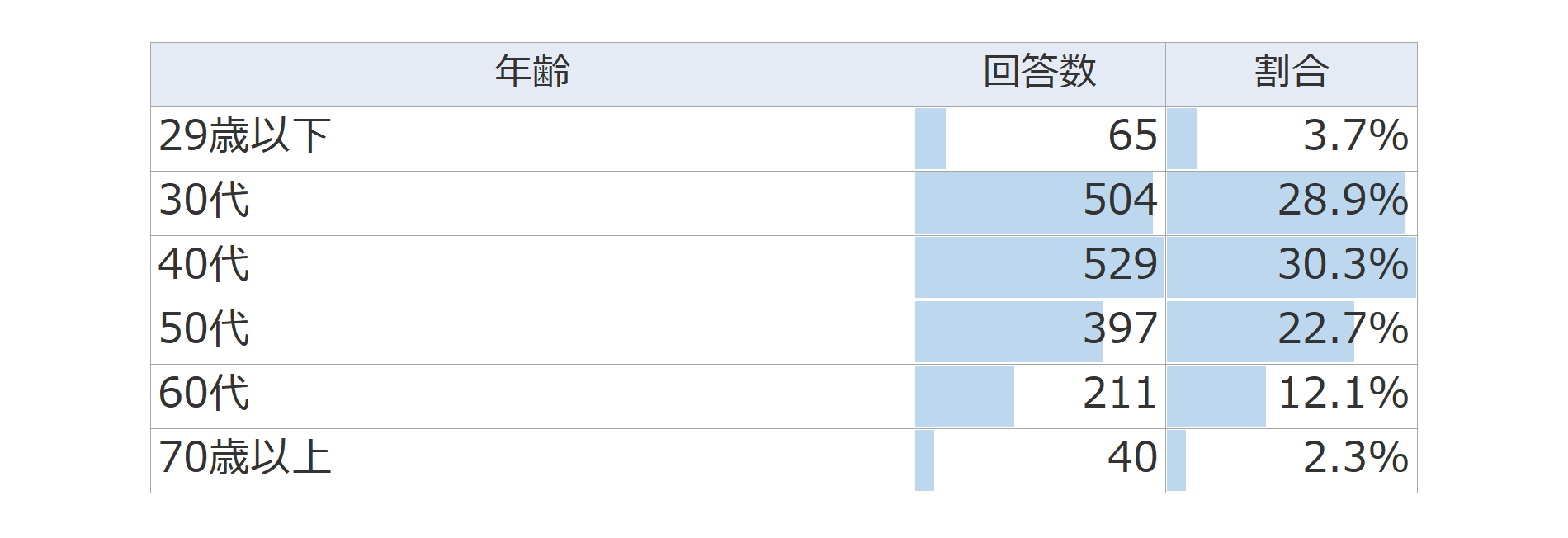

年齢

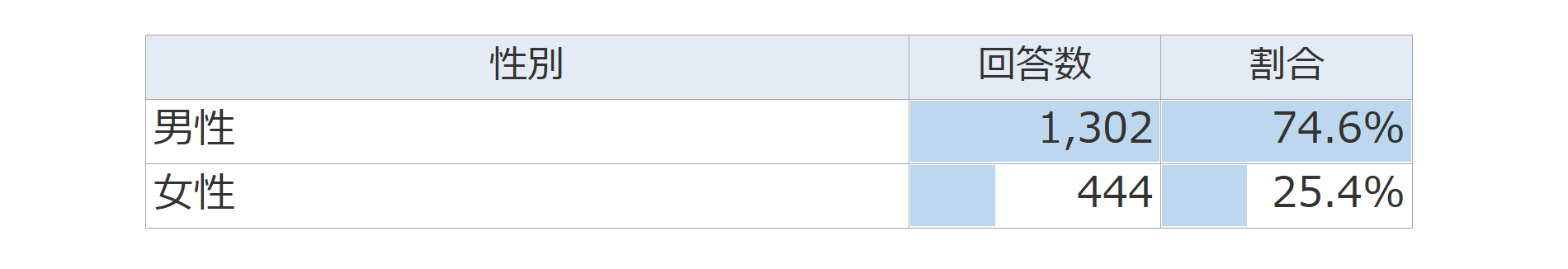

性別

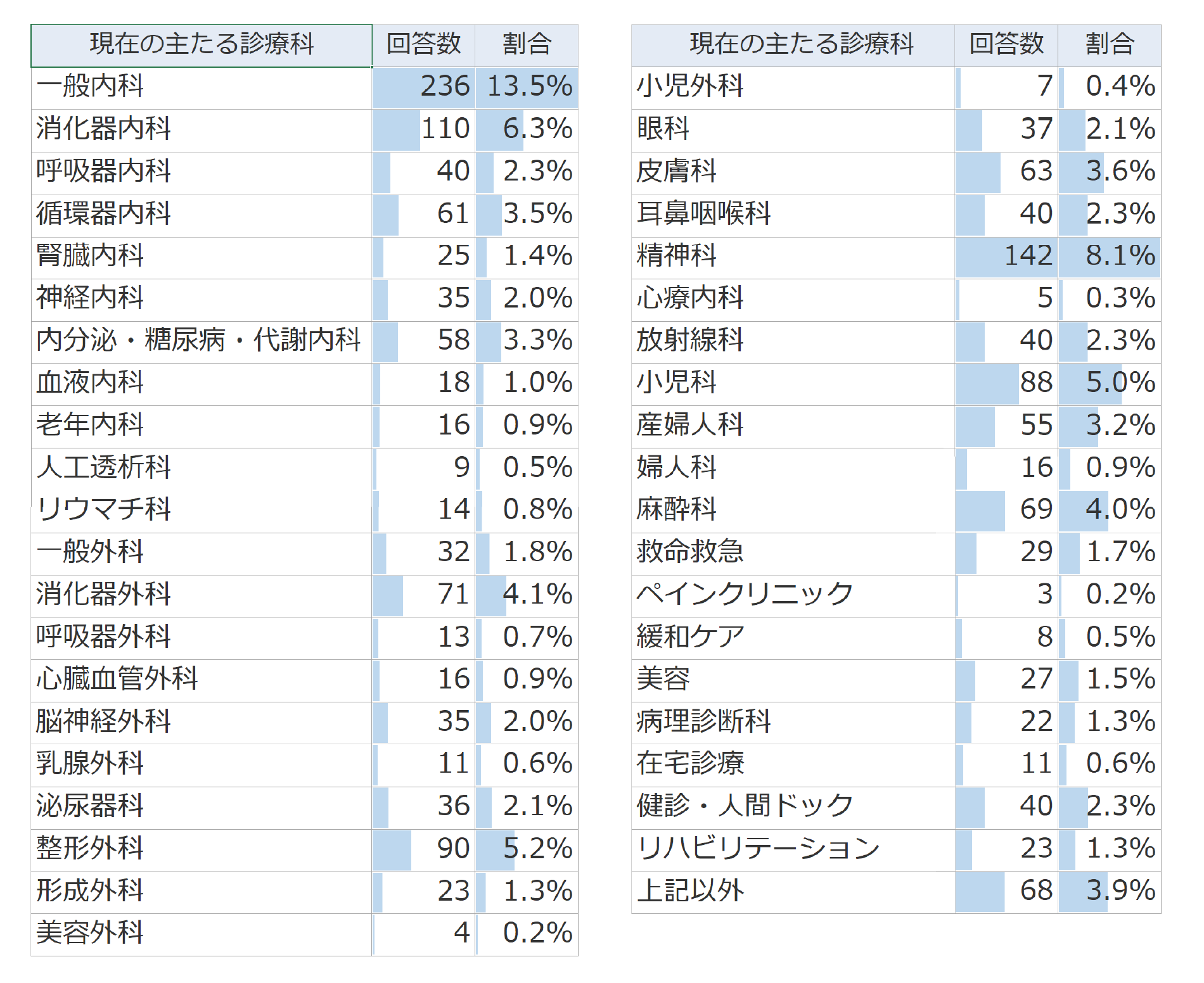

診療科

地域

主たる勤務先

公式SNS

公式SNS