2024年4月から時間外労働の上限規制などが盛り込まれた医師の働き方改革の制度が開始されます。

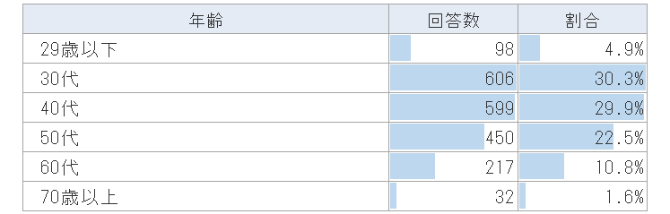

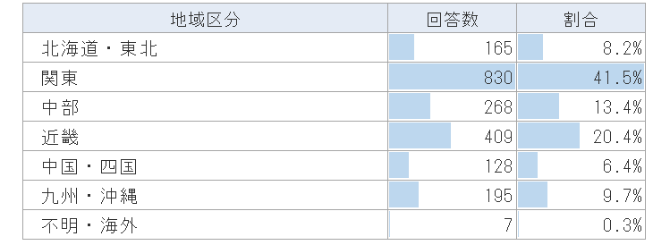

開始まで2年を切った現在、医師の勤務状況や医師の働き方改革に向けた準備状況はどのようになっているのでしょうか?2022年6月に実施した医師2,002名へのアンケート結果を紹介します(回答者の属性)。

目次

- 1. 医師の勤務先の状況

- 2. 医師の勤務日数

- 3. 医師の残業時間(時間外労働)

- 4. 医師の当直回数

- 5. 医師の当直時の休息の状況

- 6. 医師の日直回数

- 7. 医師の日直時の休息の状況

- 8. オンコールの対応状況

- 9. オンコール時の電話・呼び出し頻度

- 10. 現在の勤務時間を長いと感じている医師の割合

- 11. 医師のアルバイト勤務の状況

- 12. 日勤・当直帯別での医師のアルバイト勤務日数

- 13. 医師の労働時間管理の状況

- 14. 医師の労働時間の短縮のための取り組み

- 15. 勤務先で実施している医師の働き方改革の取り組み(自由回答)

- 16. 医師の働き方改革への勤務先の取り組みや姿勢に対する医師の満足度

- 17. 医師の勤務環境改善のために勤務先に対応してほしいこと(自由回答)

- 18. 医師の働き方改革で勤務環境は改善される?医師の期待度

- 19. 医師の働き方改革で勤務環境が「改善される」と思う理由

- 20. 医師の働き方改革で勤務環境が「改善されない」と思う理由

- 21. 医師の働き方改革に関するその他の自由回答

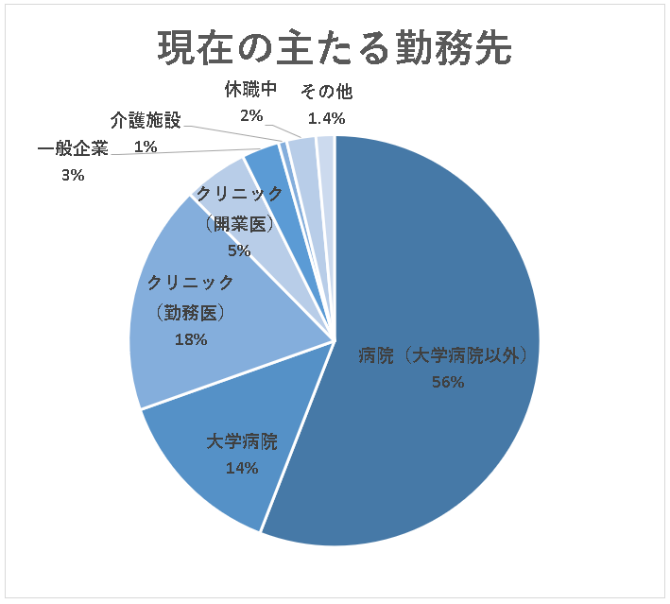

医師の勤務先の状況

今回調査した医師の主たる勤務先の状況は下図のようになっています。

病院(大学病院以外)が56%と最も多く、次いでクリニック勤務医(18%)、大学病院(14%)が多くなっています。

以下、勤務の現状に関する調査では休職中(2%)を除いた医師を対象として見ていきます。

医師の勤務日数

医師が主たる勤務先で週何日勤務しているかについて調査したところ、結果は下図のようになりました。

「週5~6日」が49%と最も多く、次いで「週4~5日」が29%と多くなっています。また、週6日以上も8%いる状況です。

なお、主たる勤務先の勤務日数の中央値・最頻値も「週5日」となっています。

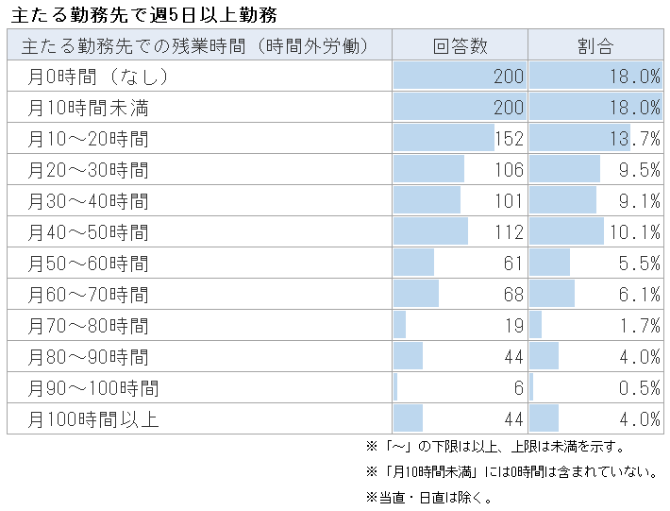

医師の残業時間(時間外労働)

当直・日直を除いた医師の残業時間(時間外労働)は下表のようになっています。

残業時間なし(月0時間)が28.9%と最も多く、残業が月10時間未満の医師も21.4%となっています。一方、月100時間以上の医師は2.5%という結果でした。

ただし、この中には非常勤のみで勤務している医師も含まれています。そのため、主たる勤務先で週5日以上勤務している医師に限定したところ、下表のようになりました。

残業時間なしは18%となっており、月100時間以上は4%となっています。やはり非常勤よりも常勤の場合に残業時間が長くなりやすいことがうかがえます。

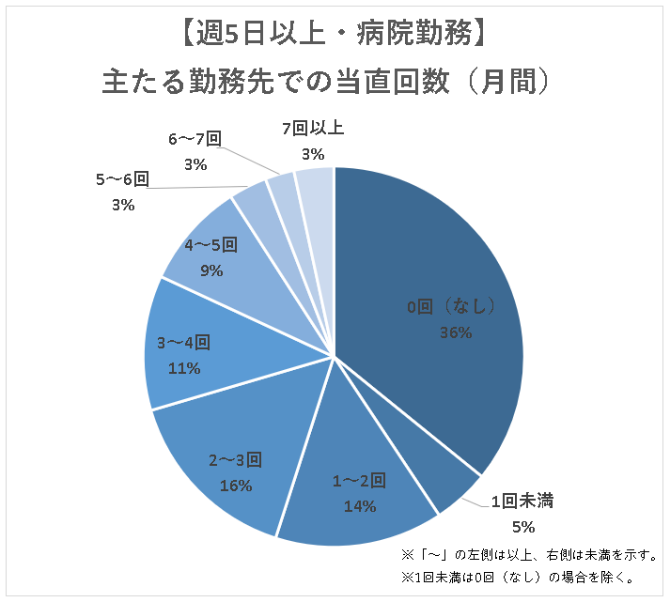

医師の当直回数

医師の主たる勤務先での当直回数については下図となっています。

0回(当直なし)が56%と最も多くなっており、当直ありの中では月2~3回が10%と多い結果です。

ただし、主たる勤務先が病院で週5日以上勤務している医師に限定すると、当直なしは36%となります(下図)。

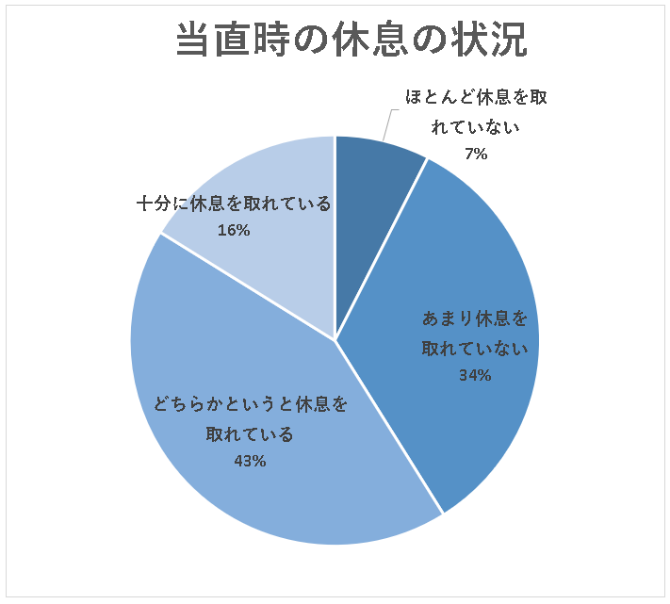

医師の当直時の休息の状況

医師の主たる勤務先での当直時の休息の状況について調査したところ、結果は下図のようになっています。

「ほとんど休息を取れていない」は7%、「あまり休息を取れていない」は34%と、合わせて4割程度の医師で「休息が取れていない」という状況です。

なお、厚生労働省の宿日直許可基準では、「夜間に十分な睡眠がとり得る」ことが条件の一つになっているため、当直中に医師が十分に休めていない場合は労働時間としてカウントする必要があると考えられます。

医師の日直回数

医師の主たる勤務先での日直回数については下図のようになっています。

日直なし(0回)の医師が58%と最も多くなっています。日直をしている中で限ってみると、月1~2回が最も多い状況です。

また、主たる勤務先が病院で週5日以上勤務している医師に限ると、日直なし(0回)は39%となり、6割以上の医師が日直をしている結果となっています(下図)。

医師の日直時の休息の状況

医師の日直時の休息の状況については下図のようになっています。

「ほとんど休息を取れていない」が10%、「あまり休息を取れていない」が36%と合計半数弱の医師で日直時に「休息が取れていない」という状況となっています。

オンコールの対応状況

医師の夜間や土日のオンコール対応については下図のようになっています。

「オンコールの対応はない」が56%と最も多く、次いで「オンコールは持ち回り制で担当している(オンコールを担当していない日がある)」が29%と多くなっています。

一方、主たる勤務先が病院で週5日以上勤務している医師に限定すると、オンコールなしは37%となり、持ち回り制が44%と最も多い結果となります(下図)。

オンコール時の電話・呼び出しの状況

オンコールしている医師を対象に、オンコール時の電話・呼び出しの状況について調査したところ、下図のような状況となっていました。

「ときおり電話や呼び出しがある」が42%と最も多く、次いで「電話はかかってくることもあるが呼び出しはほぼない」が30%と多くなっています。

オンコールで呼び出しの可能性もある場合は、すぐに勤務先に行ける態勢をしながらの生活となるため、やはりそれなりの負担感があると考えられます。

現在の勤務時間を長いと感じている医師の割合

上記のような働き方を踏まえて、主たる勤務先での現在の勤務時間について長いと感じている医師はどれぐらいいるのでしょうか?休職中を除く医師全体の結果は下図となります。

「長くはなく現状で問題ない」が43%と最も多く、次いで「あまり長いとは感じていない」が32%と多い状況でした。

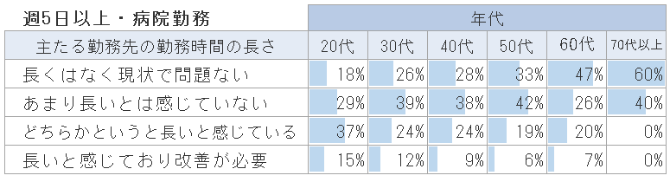

なお、主たる勤務先が病院で週5日以上勤務している医師に限定してみると下図のようになっています。

全体と比べると「長くはなく現状で問題ない」とする割合は30%と少なくなり、その他の回答の割合が多くなっています。

それでも、現在の勤務時間については長いと感じていない医師の方が多いようです。長時間勤務の問題から医師の働き方改革が進められている現状からすると意外に思えますが、どういった事情が影響しているのでしょうか?年代別で見てみると、下表のような結果となっていました。

20代の医師では勤務時間を長いと感じている医師が半数以上を占めるのに対して、年代が上がっていくにつれて、長くはなく現状で問題ないという医師が多くなっています。

医師として年数を経るにつれて、現在の働き方に慣れて「これが普通」と感じるようになっていくのかもしれません。

医師のアルバイト勤務の状況

医師においては主たる勤務先での勤務の他に、外勤先でアルバイトすることも一般的となっています。実際にアルバイトを実施している割合は下図のようになっています。

69%の医師がアルバイト(外勤)を実施しているという状況です。

日勤・当直帯別での医師のアルバイト勤務日数

医師のアルバイト(外勤)は時間帯で分けると日勤帯と当直帯のものがありますが、それぞれ月にどれぐらい実施しているのでしょうか?アルバイト勤務をしている医師を対象に調査したところ、下図のようになりました。

日勤帯のアルバイト勤務日数

当直帯のアルバイト勤務日数

日勤帯では月1~3日が最も多く、次いで月3~5日が多くなっています。また、中央値・最頻値では月4日となっており、おおよそ週に1回のペースで日勤帯のアルバイトをしていることが多いと考えられます。

一方、当直帯では月0日(なし)という回答が58%と最も多く、医師のアルバイトでは当直よりも日勤帯での勤務をしている医師が多いようです。

医師の労働時間管理の状況

医師の主たる勤務先での労働時間管理の状況については、下表のようになっていました(複数回答)。

タイムカードやICカードなどの客観的な記録を使用した労働時間管理を実施しているのは62.7%と多い一方で、特に医師の労働時間管理はされていないという回答も30.3%という状況です。

また、2024年開始の医師の働き方改革ではアルバイト・副業先も含めた労働時間管理が主たる勤務先に求められていますが、現状実施されているのは9.3%にとどまっていることがわかります。

医師の労働時間の短縮のための取り組み

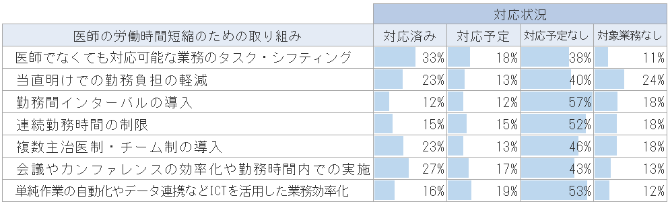

主たる勤務先での医師の労働時間短縮のための取り組みとして、他職種へのタスクシフトや当直明け勤務の緩和など、7つの項目について実施状況を質問したところ、下表のようになりました。

既に対応済みのところが比較的多いのは「医師でなくても対応可能な業務のタスク・シフティング」(33%)や「会議やカンファレンスの効率化や勤務時間内での実施」(27%)となっています。

一方で「勤務間インターバルの導入」や「連続勤務時間の制限」、「単純作業の自動化やデータ連携などICTを活用した業務効率化」では対応予定なしが半数以上を占める結果となっています。

勤務先で実施している医師の働き方改革の取り組み(自由回答)

上記の7項目以外に主たる勤務先で医師の働き方改革として実施している取り組みについて自由形式で質問したところ、医師からは下記のような回答がありました(一部紹介)。

-

- 当直の免除 (40代男性、消化器外科)

- 土・日・祝は、外部医師に当直を依頼している。 (50代男性、一般内科)

- 非常勤医師当直による夜間対応。 (60代男性、一般内科)

- 当直やオンコール後の帰宅促進 (40代女性、消化器内科)

- 当直医はほぼ寝当直で、救急外来の対応は研修医と非常勤が行う。 (30代女性、乳腺外科)

- 書類など、医師が必要なところだけ記載できるように準備してくれている (50代女性、呼吸器内科)

- 事務作業のコメディカルへの分担 (40代男性、眼科)

- 医療クラークの活用 (30代男性、産婦人科)

- 外来の受付を早めに終了する 医療秘書さんがカルテを口述筆記してくれる (40代女性、皮膚科)

- 外来業務にメディカルアシスタントがついている (30代女性、眼科)

- 年5日の有給消化 (50代男性、消化器内科)

- 年5日の有給休暇取得必須化 (30代男性、産婦人科)

- 有給休暇取得の勧め(法の5日は完全取得)、夏季休暇取得の勧め (50代男性、健診・人間ドック)

- 年5回有給を使うこと (40代女性、一般内科)

- 有給休暇の消化を推奨 (50代男性、呼吸器内科)

- 医師の増員 (50代男性、消化器外科)

- 増員 (50代男性、麻酔科)

- 非常勤医師の積極的活用 (60代男性、整形外科)

- 非常勤医の採用 (50代女性、老年内科)

- 医師数の確保 (60代男性、精神科)

- 土日も含めたシフト制の導入 (60代男性、循環器内科)

- ベビーシッターの雇用 (30代女性、耳鼻咽喉科)

- 医局秘書の在駐、AI問診の導入 (50代男性、整形外科)

- 時間外勤務申請の時間が大幅に超過する場合は、科長に連絡がいくシステムになっている (40代男性、脳神経外科)

- 緊急事態での勤務交代可能な体制作り (50代男性、一般内科)

当直の負担軽減

書類・事務作業の軽減

有給の取得推奨

医師の人員強化

その他取り組み

また、上記のような取り組みがある一方で、改善の取り組みがされていないという回答も一定数ありました。下記にその一部を紹介します。

-

- むしろ看護師の負担軽減と称して逆タスクシフトで医師の負担が増えてます。 (50代男性、皮膚科)

- 基本的に全て医師任せで、医師でなくとも対応できることに関しメディカルスタッフは一致団結して断わり、医師以外のみ働き方改革が進んでいるようだ (30代女性、皮膚科)

- ワーキンググループを作って取り組むふりをしている。結局働き方改革を書面上で守ってるふりをして、いかに医者を安く使って、売り上げを維持するか姑息なことを考えている。 (40代男性、呼吸器内科)

- 知らない間に有給が消えている(笑) (40代男性、リウマチ科)

- 2024年度以降も、なんとか当直翌日も働かせられるように、できる限り4時間未満となるように書いてほしいと暗に仄めかされている当直業務報告書の提出(宿直扱いにしたいようです) (30代男性、麻酔科)

改善の取り組みがされていない

医師の働き方改革への勤務先の取り組みや姿勢に対する医師の満足度

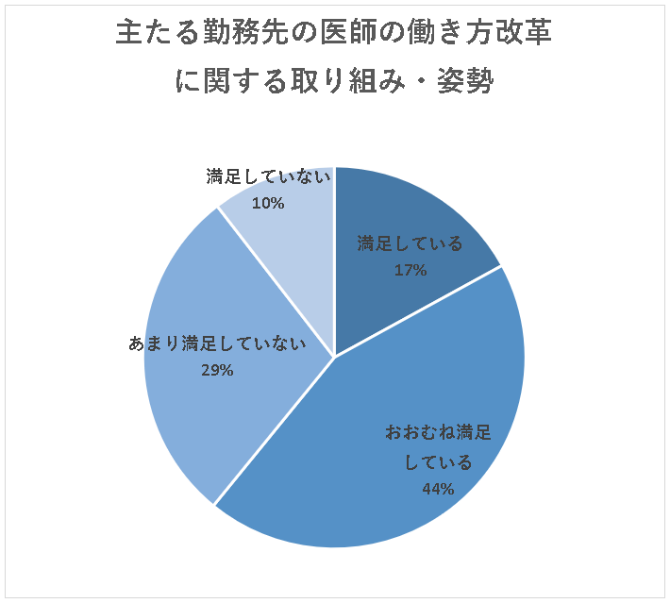

医師の働き方改革への主たる勤務先での対応について、医師はどのように思っているのでしょうか?満足度について質問したところ、下図のようになりました。

「満足している」が17%、「おおむね満足している」が44%となっており、合わせて61%の医師が勤務先の取り組み・姿勢に対して満足している状況となっています。

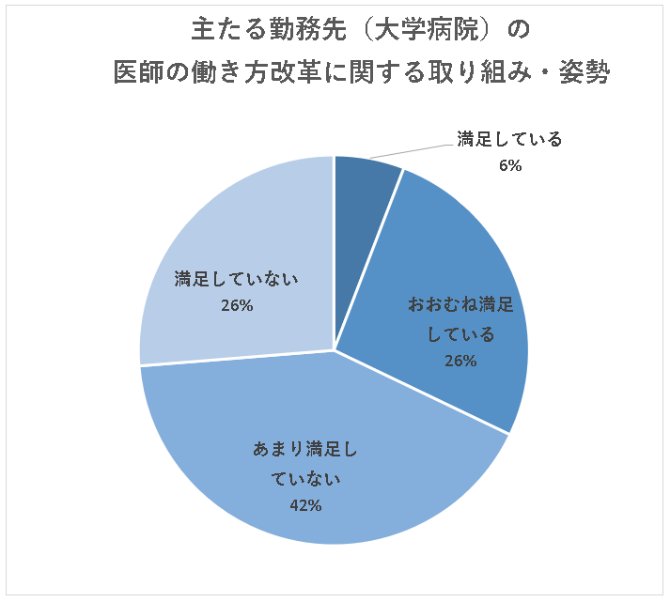

ただ、この状況は勤務先によって変わってくるのでしょうか?大学病院以外の病院と大学病院とでそれぞれ見ていくと、以下のようになっていました。

病院(大学病院以外)

大学病院

大学病院以外の病院では、全体と同様に「満足している」「おおむね満足している」合わせて6割程度の医師が主たる勤務先の取り組み・姿勢に満足している結果となっていますが、大学病院では「満足していない」と「あまり満足していない」を合わせて7割弱の医師が満足していないという状況です。

医師の勤務環境改善のために勤務先に対応してほしいこと(自由回答)

医師の勤務環境を改善するために勤務先に対応してほしいことについて自由形式で質問したところ、以下のような回答がありました(一部紹介)。

-

- 当直明けを帰れるようにして欲しい。朝早くの勤務も時間外に認定して欲しい。 (40代男性、消化器内科)

- 当直明けは早めに帰宅できるようにすること (30代女性、血液内科)

- 当直明けは昼までで帰るなどしてもらいたい。安全性や効率に問題がある。 (30代男性、老年内科)

- 宿直明けを休みにして欲しい (50代女性、整形外科)

- 当直翌日勤務の免除 (40代男性、腎臓内科)

- 勤務時間外手当がほんの少しでもあるといい。 (60代男性、一般内科)

- 副業しなくても十分な給料の補償 (40代男性、一般内科)

- 緊急手術にインセンティブをつけて欲しい (50代男性、心臓血管外科)

- 労働時間に見合った給与を希望 (40代女性、循環器内科)

- オンコールに対して給与の割り増しを (70歳以上男性、一般内科)

- 常勤医を増やす努力をしてほしい (30代女性、産婦人科)

- 医師の増員 (50代男性、消化器外科)

- 常勤医師のさらなる確保 (50代女性、在宅診療)

- 医師数の確保 (60代男性、精神科)

- 有能な医師の雇用 (50代男性、一般内科)

- 医師事務の導入をして欲しい (40代男性、消化器外科)

- 医師以外の労働者を増やすべき。タスクシフトが必要 (30代男性、皮膚科)

- コンピューター入力作業など事務員に補助してほしい (50代女性、皮膚科)

- 医師でなくても出来る業務はコメディカルにやらせて欲しい (40代男性、一般内科)

- 患者さんを呼び入れる、検査の依頼の予約の電話をするなど、医師ではなくてもできる仕事に対応するスタッフを配置して欲しい。 (40代女性、形成外科)

- 主治医制の廃止 (40代男性、小児科)

- 複数医師体制を構築が必要 (30代男性、精神科)

- 完全主治医制の廃止 (30代女性、血液内科)

- チーム制の導入 (30代女性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 主治医制ではなくチーム制にしていただきたい (30代女性、眼科)

- フレックスタイム制など、融通のきく勤務体系も選択できるとうれしい (30代女性、形成外科)

- 特に子育て中の医師の場合、朝早い出勤はなかなか難しいところがあります。 (40代女性、健診・人間ドック)

- 勤務時間のフレックスタイム制 (30代男性、循環器内科)

- 育児中の女医が働きやすい、時短勤務制度。 (40代女性、小児科)

- 妊娠中、産後1年程度は給与減なしで、時短勤務に対応。 (40代女性、放射線科)

- 会議の勤務時間内での開催 (50代男性、泌尿器科)

- カンファレンスは勤務時間内にしてほしい。男性ももっと働く時間について意識をもつべき。 (30代女性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 無駄な会議をなくす (40代男性、神経内科)

- 診療科全体で勤務時間内の会議などを徹底してほしい (30代女性、形成外科)

- 会議を時間内にしてほしい (40代男性、小児科)

- 大学病院勤務の医師が、アルバイトをしないと生計を立てられない状況をなんとかすべき。重症患者をみているのに低賃金では、医師のモチベーションも保てず、急性期病院の医師不足にも繋がると思う。 (30代女性、皮膚科)

- 当直室の環境改善 (40代男性、精神科)

- 代診医を段取りしてほしい。 (50代男性、一般内科)

- 医師の勤務環境を改善しようという姿勢を持ってほしいです。 (50代男性、皮膚科)

- 業務の内容が診療科によって幅があるため、業務量による管理を行ってほしい (40代男性、腎臓内科)

当直明けの勤務の軽減

インセンティブ付与・給与の増額

医師数の増加

タスクシフトの推進

主治医制の見直し

柔軟な勤務時間への対応

勤務時間外の会議・カンファレンスの見直し

その他

医師の働き方改革で勤務環境は改善される?医師の期待度

2024年に医師の働き方改革の制度開始を控えていますが、それによって医師の勤務環境は実際に改善されるのでしょうか?医師が現時点でどのように考えているかについて質問したところ、下図のような結果となりました。

「あまり改善されないと思う」が41%と最も多く、「改善されないと思う」の16%と合わせて57%の医師が新制度による改善に期待をしていないという状況です。逆に「改善されると思う」「どちらかといえば改善されると思う」という医師も合わせて4割強となっており、医師でも意見の分かれるところとなっています。

それぞれの理由については、下記のようになっています(一部紹介)。

医師の働き方改革で勤務環境が「改善される」と思う理由

-

- 法律で規定されるため。 (40代男性、血液内科)

- 法的に勤務時間の短縮は否応なくされると思うので (50代男性、消化器外科)

- 改善しない場合には行政処分等、罰則が伴うかもしれないから。 (30代女性、一般内科)

- 基準が明確となり対応せざるを得ないため (40代男性、一般外科)

- 法規上、改善せざるを得ないないから (50代男性、一般内科)

- 少しずつ、コメディカルに対応してくれるようになっている。 (60代男性、腎臓内科)

- 昔と比べれば医師の働き方は改善していると思うので、これからも徐々に変化していくと思うので。 (40代男性、眼科)

- 以前と比較すると非常に既に改善傾向 (40代女性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 30年前と比べて労働条件が改定のたびに改善されてきているのを見ているため。 (60代男性、循環器内科)

- 昔の研修医時代の処遇と雲泥の差を感じる。給与、労働時間など。 (60代男性、精神科)

- 新研修システムを経た医師が相対的に増えており、労務管理についての医師の意識が全体的に高まり、新時代に対応してきているから。 (50代男性、一般内科)

- 多くの医師の意識が変わってきた (60代男性、一般外科)

- 医療機関の意識付けが多少は進むと思うので。 (40代女性、その他診療科)

- 最近は若い人を中心としてそういう風潮を感じるから。昔のように長時間勤務が当たり前でなくなってきている。 (40代女性、精神科)

- 意識が変わるから (50代男性、消化器内科)

- これ以上は勤務環境が悪くなりようがないため (40代男性、一般内科)

- 若いドクターは財産であり、彼らの意見を十分に尊重してゆくべきだから、あくまでも希望的観測として。 (50代女性、在宅診療)

- 改革に管理職が前向きだから (60代男性、消化器外科)

- 医師の数が多くなっているから。 (50代男性、泌尿器科)

- 改善しなければ、人が集まらない (50代男性、麻酔科)

法的な拘束力があるため

実際に改善してきていると感じるため

医師や医療機関の意識の変化

その他

医師の働き方改革で勤務環境が「改善されない」と思う理由

-

- そもそも医師数が足りないのでサービス残業が増加するだけである (40代男性、神経内科)

- 数年前まで勤務医だったが若い医師の雇用数が少なく時間外勤務をやる人員が圧倒的にすくない (50代女性、小児科)

- 小児科医数自体が足りないから(特に夜間当直に入れる医師)。一部の医師に当直の負担が偏る状況は続くものと思われる。 (30代男性、小児科)

- 医師が増員されなければ、結局誰かが対応しなければならないから (50代男性、消化器外科)

- 休もうにも人数的に代わりの医師がいない為結局休めるはずもない為。 (40代男性、消化器外科)

- 緊急時の対応などもあるため結局、医師は時間を気にして仕事をしていられないから。 (50代男性、眼科)

- 医師は特別という考えがある為 (60代男性、整形外科)

- 医師は土日や夜間を問わずいつでも病棟などからの電話連絡に対応するのが当たり前だと思われているため。その医療業界の当たり前の感覚が変わらない限り変わらない。 (30代女性、形成外科)

- 職業的に時間外労働をなくすのは不可能 自己研鑽という名目の残業が増えるだけだと思う (20代女性、健診・人間ドック)

- 医業の本質からして改善は難しい (60代男性、循環器内科)

- 姑息的に数字あわせをするだけで、基本的に仕事内容は変わらない。 (50代男性、消化器内科)

- 結局人手が足りてなければ業務時間を偽って報告するだけであって変わらないと思う (30代女性、耳鼻咽喉科)

- 今でも連続当直は表向きは禁止されているものの、書類の偽造が行われていて、実際には行われている。 (50代男性、麻酔科)

- 超勤がつけられなくなりサービス残業が増える (40代男性、循環器内科)

- 医療機関は抜け道を作り、給料だけ下がる (30代男性、神経内科)

- 収入が減る (50代女性、一般内科)

- 結局患者さんの数は変わらないため働き方改革には医師の人員を増やす必要があり、1人あたりの給料が減る恐れがある (30代男性、麻酔科)

- 収入の減少、対価のない時間外労働の負担による精神的・身体的負担増加が考えられる。 (40代男性、形成外科)

- 外勤が減って年収が下がり、勤務状態は悪化すると考える (30代男性、形成外科)

- ただの減給となると考える。 (20代男性、呼吸器内科)

- 大学からの医局派遣が少なくなる分で、出先機関の常勤医にかえって負担が増える。 (70歳以上男性、老年内科)

- 就労時間管理されバイトに行きにくくなり、常勤先での仕事が増えるだけ (20代男性、整形外科)

- 当院は大学医師の当直バイトなどでなんとか成り立っており、働き方改革で当直バイトの見直しがあれば、当院の当直は回らなくなることが予想されるため。 (40代男性、消化器内科)

- これまで外部医師が対応していた当直業務を院内に割り振る可能性が高い。 (50代男性、健診・人間ドック)

- 大学、研究施設での給与の低さからアルバイト勤務が必須であり、アルバイト医師によって成り立っている地域の病院も多いため (30代女性、放射線科)

- 地域医療、自己研鑽などについての例外基準があるため (40代男性、その他診療科)

- 特例が認められており、特例が必要なのも事実だから (40代男性、脳神経外科)

- 例外規定が存在するから (40代男性、麻酔科)

- B水準なら時間外労働時間がかわらない。 (50代男性、小児科)

- 勤務医で入院患者を診ている場合は患者の状態によるから (50代男性、消化器内科)

- 医師が主体となって業務効率を改善する意思と周囲の協力や理解がないと医師の働き方改革は難しいと思われる。さらに、医師には応召義務もあるため、受付終了間際にいらした方への対応等細かいところをつめていかないといけないが、皆眼の前の仕事に忙しくそれどころではない。 (40代女性、循環器内科)

- 自己研鑽にどうしても時間を要する点と、大学病院での不足分を外勤で補っている部分は変えようがないと思う(大学病院の給料が上がるとは考えにくい) (30代男性、一般内科)

- 常勤医の契約形態が残業込みの年俸制になっており、経営側の改善意欲が感じられない (40代男性、一般内科)

- 特定の仕事の早いDrに業務が集中しており、業務の偏在が日常的に生じている。改善の動きは見られない。 (40代男性、泌尿器科)

医師数が不足しているため

医師の仕事の特殊性/特殊という意識

表面上対応されるだけで実質は変わらない

給与・収入の減少

派遣医師の減少による常勤医への負担増加

B水準・C水準で時間外労働を年1,860時間まで認める例外規定があるため

その他

医師の働き方改革に関するその他の自由回答

上記の他に医師の働き方改革に関して医師から自由形式で意見や感想を募ったところ、以下の回答がありました(一部紹介)。

育休などの制度を利用するのはもちろん構わないがその場合の人員補充などがなされなければ、「働ける人」にしわ寄せがいくことになり溝が深まるばかり。 (50代男性、その他診療科)

今までの医療システムが医療従事者の犠牲により成り立っていたことを政府が国民に十分周知することが必要。 (40代男性、一般内科)

耳鼻科や皮膚科、眼科など急性疾患の少ない科と産婦人科や脳外科など多い科で、仕事内容、医師の人数に偏りがあるのだから、一律な働き方改革などは、余力のない科には絵の中の餅だと思う。 点数などで給与に差をつけて忙しい科の医師の士気向上と、医師の偏りをなくす(マンパワーの必要な科に進む医師の数を増やす)などの現実的な策が必要と思う。 (50代女性、一般内科)

診療報酬の点数を上げて、大学病院や市中病院では医師の給与を増やし、もっと勤務する医師の数を増やせば、医師1人1人の負担が少なくなると思います。大学病院や市中病院の医師の給与が安いため、勤務している医師は忙しい割には報酬が少ないと感じてしまいます。その結果、条件が良いクリニックに優秀な医師が集中したり、自分で開業したりしてしまうので、医療全体を圧迫することの原因になっていると思います。 (50代男性、眼科)

主治医制でなくチーム制を導入すれば、かなり問題が解決されると思う。海外を見習うべき。患者も医療者も。 (30代女性、皮膚科)

もしも主勤務先からアルバイト禁止などされたら逆に改悪で迷惑な話だと思います。 (40代男性、消化器外科)

日本的な‘主治医制度’が医療者側だけでなく患者側にも根付いており、その意識を変えないと完全な分業制にはできず、結局は何も変わらないと思われる。主治医でなく科全体で安全に入院患者管理をするシステムを構築する必要があるが、そうなるとマンパワーも必要。 (40代男性、脳神経外科)

医師は滅私奉公して当たり前という世間の考えを変えていく必要があると思う。ともすれば生活を犠牲にして働く医師の報道などでこれこそが医師の鑑などと美化する風潮がおかしい。高給取りなんだからとか言われますが、勤務医は大して高給でもないことをきちんと世間に知ってほしい。 (30代女性、精神科)

まずは医師の診療行為に対する保険点数を上げることでしょう (60代男性、麻酔科)

結局、最終的には現在の業務を削る(効率化する)か、他の人に振るかであるが、少なくともカンファレンスを減らすことや各種書類の電子化や事務方への移管により多くの現場医師の負担は減らせると思う。 (40代男性、小児科)

コンビニ受診を減らせばだいぶマシになると思います。 (50代男性、一般外科)

2人の幼児がいる。夫も勤務医であり、お互いの環境が全体に改善すれば、常勤当直ありに復職したい。どちらか一方の改善だけでは、踏み出す勇気がない。 (30代女性、産婦人科)

常勤先での給与体系見直しをしバイトに行かなくても良いようにしてほしい、特に大学病院 (20代男性、整形外科)

命を預かる仕事なので,予定外のことも起こりうるが,なるべく当番医で対応できるようになど,時間外勤務が増えないように体制を考えてほしい。これは,女性のみならず,男性も同様です。女性は子育て中などで配慮してもらいやすいが,一人では家事育児介護ができないことも多い。男性の家庭への参加はとても大事だと思います。 (30代女性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

劣悪な状況で働く医師がいる限り改革は進まない。あくまで勤務医なら、“自分が辞めたら・・・”等と考える必要はない。経営陣が無能だからといって医師個人の責任感に頼るような体制はさっさと崩壊させるべき。ゼロベースで再建する方が簡単だと思う。 (30代男性、放射線科)

医師の勤務環境に関してはまだまだ多くの課題がある状況ですが、2024年の医師の働き方改革の制度が実のある改善となるように、それぞれの立場で働きかけていくことも重要なのかもしれません。

【参考】回答者の属性

調査概要

| 調査内容 | 医師の働き方改革に関するアンケート調査 |

|---|---|

| 調査対象者 | 株式会社メディウェルに登録している医師会員 |

| 調査時期 | 2022年6月20日~2022年6月30日 |

| 有効回答数 | 2,002件 |

| 調査公開日 | 2022年8月5日 |

年齢

性別

診療科

地域

公式SNS

公式SNS