医師では、特に研究職でなくても医学論文を読むことや自ら執筆することが広く行われています。こうした医学論文への関わりは医師のキャリアにとってどのような意味をもつのでしょうか?医師1,412名のアンケート結果を紹介します(回答者の属性)。

目次

- 1. 医師は医学論文をどれぐらい読んでいるのか?

- 2. 医学論文を多く読む診療科

- 3. 医師が読むことの多い論文・テーマの傾向

- 4. 医師がこれまで読んだ中で特に印象に残っている論文

- 5. 93%の医師が論文を読むことについて仕事やキャリアの「役に立つ」と回答

- 6. 論文を読むことが医師の仕事やキャリアに役に立つ/役に立たないと考える理由

- 7. 論文執筆・投稿の経験のある医師は80%

- 8. これまでに投稿した論文数は50本以上という医師も

- 9. 診療科別での医学論文の執筆・投稿状況

- 10. 今後も論文を投稿しようと思っている医師は53%

- 11. 医師が医学論文を執筆・投稿する上で気をつけていること・意識していること

- 12. 論文執筆・投稿に関して医師の印象に残っているエピソード

- 13. 論文投稿の実績は就職・転職など医師のキャリア形成にとって役立つのか?

- 14. 医学論文の執筆・投稿が医師のキャリアに役に立つ/役に立たないと考える理由

- 15. 医学論文と医師のキャリアに関するその他自由回答

医師は医学論文をどれぐらい読んでいるのか?

医師は普段医学論文をどのぐらい読んでいるのでしょうか?その頻度について質問したところ、回答は下図のようになりました。

「日常的に読んでいる」が25%、「ときどき読んでいる」が42%、「あまり読んでいない」が25%、「全く読んでいない」が8%という結果となっています。

また、1ヶ月で読む論文の本数については下図のようになりました(「全く読んでいない」医師を除く)。

「0本以上2本未満」が28%と最も多く、「2本以上4本未満」が27%と次いで多くなっています。中央値は3本/月となっています。

一方で、「10本以上」という医師も21%となっており、忙しい勤務の中で論文を多読している医師も一定数いることがうかがえます。

医学論文を多く読む診療科

医学論文を読む頻度や量は医師の専門分野によっても変わってくるのかもしれません。そこで診療科別に比較したところ、下表のようになりました(回答数20件以上の診療科で比較)。

「日常的に読んでいる」が最も多かったのは心臓血管外科(43%)で、次いで神経内科(42%)、血液内科(40%)、脳神経外科(39%)が多くなっています。

また、1ヶ月に読む論文数の中央値で最も多かったのは血液内科の6本で、次いで心臓血管外科・脳神経外科・小児科が5本と多い状況です。

医師が読むことの多い論文・テーマの傾向

医学論文の中で医師に多く読まれる論文やテーマはどのようなものなのでしょうか?医師の自由回答では下記のような回答が見られました(一部紹介)。

-

- NEJMなどのメジャー雑誌 (30代男性、老年内科)

- nature, science, NEJM, Cancer Res, Oncogene, JCI (60代男性、一般内科)

- NEJM (40代男性、循環器内科)

- JCO, Lancet系, EJC, Ann Oncology, Ann Surgery, JAMA系, NEJM ほか (40代男性、乳腺外科)

- BMJ Pub medなど。テーマはapoptosis関連が多いです。 (50代男性、一般内科)

- 産科婦人科の最新医療について/日本産科婦人科学会誌 (50代女性、婦人科)

- 耳鼻科領域。最近はSAS (40代男性、耳鼻咽喉科)

- 自分の研究分野(神経変性疾患) (40代女性、神経内科)

- 消化器がんの治療について (50代男性、消化器外科)

- 腎臓内科に関連した臨床系の論文 (50代男性、腎臓内科)

- 話題になった物が主で、決まっていない (60代男性、消化器外科)

- インパクトファクターの高い雑誌、医療系サイトで紹介された論文 (30代男性、呼吸器外科)

- インパクトファクターが高い論文 (30代男性、循環器内科)

- iF 高いの (40代男性、その他診療科)

- 医療系サイトで掲載された論文で、興味のある論文または泌尿器科系論文。 (70歳以上男性、泌尿器科)

- 研究に関連したもの (30代男性、人工透析科)

- 現在はコロナ関連 (70歳以上男性、小児科)

- 自分が担当している患者さんで、比較的まれな疾患に対する治療法など (40代男性、神経内科)

- 興味を持ったもの (40代男性、消化器内科)

- 治療に用いる新しい薬剤の効果や副作用に関する論文。 (60代男性、精神科)

NEJM・Lancet・JAMA・BMJなどのメジャーな医学誌

専門領域の論文

話題になった論文、インパクトファクターが高い論文

その他

医師がこれまで読んだ中で特に印象に残っている論文

これまでに医師が医学論文を読む中で、特に参考になったなど、印象に残っている論文について自由形式で回答を募ったところ、下記のようなものが挙げられました(一部紹介)。

Uric acid enhances alteplase-mediated thrombolysis as an antioxidant (50代男性、脳神経外科)

An aged immune system drives senescence and ageing of solid organs (30代男性、腎臓内科)

IASLC肺がんの新組織分類案 (30代男性、病理診断科)

LANCETの、閉塞隅角緑内障に対しては白内障してしまった方がいいとする論文 (30代男性、眼科)

免疫チェックポイント阻害剤で生じる腸炎の研究全般 (40代女性、その他診療科)

Extracellular CIRP is a novel DAMP to fuel inflammation and tissue injury in sepsis (30代男性、救命救急)

円錐切除後のHPVワクチンの効能 (40代男性、産婦人科)

MRC vitamin study research study. Lancet 1991; 338: 131-7. (70歳以上男性、老年内科)

市中肺炎に対して長期抗菌薬投与は不要であるという論文。 (30代男性、呼吸器内科)

先々月のIntensive Care Medicine に掲載されたCOVID-19患者のECMO使用による死亡率の低下を傾向スコア分析を用いて解析した論文 (20代男性、一般内科)

93%の医師が論文を読むことについて仕事やキャリアの「役に立つ」と回答

普段から医学論文を読む医師も多いということは、仕事やキャリアにおいても論文を読んでいることを活かせる場面が多いことが予想されます。実際に医師がどのように考えているのか調査したところ、下図のようになりました。

論文を読むことが仕事やキャリアの「役に立つと思う」という医師は57%と最も多く、「どちらかといえば役に立つと思う」も36%となっています。両者を合わせると、93%の医師が論文を読むことは仕事やキャリアに役に立つと考えている状況です。

論文を読むことが医師の仕事やキャリアに役に立つ/役に立たないと考える理由

論文を読むことが仕事やキャリアに役立つと医師が考える理由について質問したところ、以下のような自由回答がありました(一部紹介)。

-

- 最新の情報を得る上で、役立つと思う (60代男性、消化器外科)

- 常に知識をアップデートすることは臨床医として当然であると思う (40代男性、その他診療科)

- 最先端の知識を得られる (40代女性、消化器内科)

- 最新医療技術や、情報が得られるから (50代男性、耳鼻咽喉科)

- 最新の知見を通して、自分の考えをまとめることが出来るから (40代女性、小児科)

- 何か医学的判断をするのに根拠が多いほうが良いから (40代男性、その他診療科)

- 臨床論文に関して言えば、実際に臨床上問題になったり判断に困ることについて比較検討しているものが多いから。 (50代男性、麻酔科)

- 治療の方針を再検討できるから。 (40代男性、その他診療科)

- 治療法の選択の根拠になること。 (60代男性、整形外科)

- 自分が経験したことのない症例や知見について知ることができ、実臨床の参考になると考えるから。 (30代女性、消化器外科)

- 科学的に考える訓練になる (40代男性、老年内科)

- 科学的思考の訓練と維持に役立つ (70歳以上男性、一般内科)

- 医師としての能力が向上する (50代男性、一般内科)

- 見識を高める (60代男性、一般外科)

- 最先端の情報は論文で得るべきだと思う。論文を多く読むことで論文を客観的に評価する力が養われる。 (30代男性、呼吸器外科)

- 英語の勉強,自分の研究論文の参考になる,最新情報の取得 (40代女性、神経内科)

- 研究する上で役に立つ (50代男性、消化器外科)

- 論文を読んでいない者には論文は書けない (60代男性、小児科)

- 論文を書くことはキャリアアップには必須であり、書くためには読むことが必要であるから。 (50代男性、精神科)

- 論文を書く上で、型や統計の仕方など、非常に参考になる。自分の興味のあるテーマの最新情報を得るのには一番よい方法と思う。また、日常的に論文に触れることでポイントを掴んで読むのが早くなる。 (40代女性、その他診療科)

- 最新の情報を発信しているインフルエンサーが正しいのかどうか、自分の力で判別できるから (30代男性、消化器内科)

- 情報過多社会で信頼できるデータの宝庫だから (20代男性、その他診療科)

- ガイドラインに載らないものでも有用な論文はあるので (60代男性、脳神経外科)

- SNSで出典のわからない医学的?噂の検証ができるからです。 (50代女性、婦人科)

- 過去に師事した尊敬できる上司たちは皆多忙の中コツコツと読んでいました。 (50代男性、一般内科)

知識のアップデートになる

医学的判断を行う際の助けになる

論文を読むことが自身の能力向上に役立つ

研究や論文執筆に役立つ

その他

一方で、論文を読むことが仕事やキャリアの役に立たないと考える医師からは下記のような理由が挙げられました。

-

- 診療テクニックの向上にはつながらないので (50代男性、整形外科)

- 論文は結論で無いので。第一線の臨床では結論のみが大切。臨床研究をされている方は、また別の判断があるとは思う (50代女性、健診・人間ドック)

- 論文は莫大な数があり、その多くは10年後は消えている内容。多くの時間を費やして読んでも得られるものは少ない。 (50代男性、病理診断科)

- 役に立った実感がないから (30代男性、美容)

- 書いても読んでも給与に反映されないから (20代男性、一般内科)

役に立たないと考える理由

論文執筆・投稿の経験のある医師は80%

医学論文を執筆・投稿した経験がある医師の割合について調査したところ、結果は下図のようになりました。

「ある」が80%となっており、大半の医師は論文を執筆・投稿した経験があるという結果です。

これまでに投稿した論文数は50本以上という医師も

論文を執筆・投稿した経験が「ある」と回答した医師を対象にこれまでに投稿した論文の本数について調査したところ、結果は下図のようになりました。

「4本以下」が44%と最も多く、中央値は5本となっていました。一方で「50本以上」投稿したという医師も10%いる結果となっています。

診療科別での医学論文の執筆・投稿状況

論文執筆・投稿の状況について、医師の診療科別に集計したものが下表となります(回答数20件以上の診療科のみ)。

医学論文を執筆・投稿した経験が「ある」という割合や投稿した論文数が多いのは、心臓血管外科や消化器外科、泌尿器科など外科系の診療科が中心となっています。一方、血液内科以外の内科系の診療科や精神科・放射線科などでは論文を執筆・投稿した経験が「ない」という医師も一定数おり、投稿した論文数の中央値も比較的少なくなっています。

今後も論文を投稿しようと思っている医師は53%

論文の執筆・投稿経験のある医師を対象に、今後も論文を投稿しようと思っているかどうかを質問したところ、結果は以下のようになりました。

「思っている」が53%と過半数の医師が今後も論文を投稿する意向がある状況です。

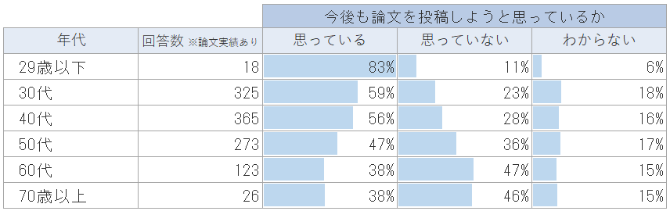

これをさらに年代別で見ると、下表の結果となりました。

全体的に年代が高くなるにつれて今後も論文を投稿しようと「思っている」割合は少なくなり、「思っていない」割合が多くなる傾向となっています。

医師が医学論文を執筆・投稿する上で気をつけていること・意識していること

医学論文を執筆・投稿する際、医師はどのようなことに気をつけたり意識したりしているのでしょうか?医師の自由回答では以下のようなものがありました(一部紹介)。

-

- 社会のためになるかどうか (50代男性、脳神経外科)

- 日常業務で浮かんだ疑問に関して、今まで誰も研究していないことが判明したときを出発点としている。 (60代男性、救命救急)

- 何故それを論文にしたいのか、研究テーマを決めて進める前に、目的、予想される結論、それまでにどんなデータをら集める必要があるかを、明確にする。初めの段階でこれらが明確になっていないと論点があいまいになり、論文としての質が上がらない。 (40代女性、その他診療科)

- 1例報告であれば、特異なもの。集団であれば、有意差がでて診療に役立つもの。 (40代男性、消化器内科)

- 普段から臨床上でも研究でも論文のネタになりそうなものをピックアップしておく。 (30代男性、救命救急)

- 英語表現を正しく (40代男性、老年内科)

- 英文で少しでも質の高い論文を投稿する (50代男性、眼科)

- 医学論文の形式は決まっているので、特に注意するのは正しい英語で書くことで、投稿する前にネイティブにスペル・チェックして貰う (70歳以上男性、病理診断科)

- 正しい英語表現を使う (50代男性、腎臓内科)

- 英語でできるだけpubmed収載のジャーナルを狙う (60代男性、循環器内科)

- 考察の裏付けとなる参考文献の厳選 (20代男性、その他診療科)

- 引用の正確さ (30代男性、眼科)

- 必ず引用文献をつけること (70歳以上男性、小児科)

- 参考文献の記載間違いに気をつけること。 (50代女性、婦人科)

- 引用には留意していた。 (60代男性、整形外科)

- 事象に対して誠実に真実を書くことです。 (40代男性、形成外科)

- 虚偽のデータを扱わないこと (60代男性、消化器外科)

- 嘘を書かない (30代男性、病理診断科)

- 正確なデータかどうか (40代男性、腎臓内科)

- データ改ざんはしないこと、思ったことと違う結果にも意味がある (40代女性、麻酔科)

- 簡潔に記載することを心掛ける。論点を明確にする (60代男性、呼吸器外科)

- 初めて読んだ人がすぐに理解できる論文を執筆すること。平易な英語(ときに日本語)で書くこと。 (60代男性、乳腺外科)

- 査読者の立場に立ってスタンダードに書くこと。 (50代男性、精神科)

- 分かりやすい表現 (40代男性、麻酔科)

- 論理の筋道を明確にすっきりとまとめること (40代女性、小児科)

- 報告すべき症例がないかどうか意識しながら診療する (40代男性、脳神経外科)

- 毎日の症例の振り返り。特に退院時サマリーを定期的に読み直す。 (50代男性、一般内科)

- 症例報告でも行うようにしている (30代男性、人工透析科)

- 貴重な症例を大事に (30代男性、小児科)

- 常に症例報告でもよいので題材がないか考えている (30代男性、呼吸器外科)

- 共同研究者との人間関係 (40代男性、その他診療科)

- インパクトファクターが低くてもなるべく早く英文にする (50代男性、整形外科)

- ありきたりの話はアクセプトされやすいが、読んでいてもつまらないので避けている。 (40代男性、循環器内科)

- 早く書く、機会を見つけて積極的に (30代女性、形成外科)

- 小さな論文でも良いので、コンスタントに世に出す (40代女性、神経内科)

テーマの発案・選定に関して

英語論文の投稿に際して

引用・参考文献への留意

内容の正確性・倫理面

わかりやすさ・読みやすさ

症例報告の論文に関して

その他

論文執筆・投稿に関して医師の印象に残っているエピソード

医学論文を仕上げて掲載されるまでの過程は順調にいくこともあればかなり労苦を要することもあります。アンケートから論文執筆・投稿に関して医師の印象に残っているエピソードの一部を紹介します。

研修ローテを終えて医局にかえってきたら、新しく来た教授は、病棟で汗かいてサマリー書いた医師よりも、症例報告論文を書いた医師の方を評価した。目からウロコだった。今から考えれば当たり前であるが。 (40代女性、神経内科)

英語原著論文を書くことが多いが、指導した学生が帰国子女で非常に優秀で逆に教えられたこと。 (60代男性、一般内科)

何度もreviseを繰り返して、何とかacceptされたときには達成感があった。 (30代男性、小児科)

有名な欧米誌に修正なくacceptされたこと。 (50代男性、一般外科)

初の論文が5度もrejectされたこと (50代男性、呼吸器外科)

症例が非常に珍しく(恐らく人類有史初)、世界的な雑誌にアクセプトされたこと。 (40代男性、神経内科)

査読者のあたりが悪く、別の雑誌に投稿しなおしたらすぐに採用されたのに驚いた。 (30代女性、精神科)

論文の草稿を上司に見てもらったところ、原型を止めないくらい修正されて、自分の論文ではないような気分になった。 (40代男性、泌尿器科)

アクセプトされたときももちろんだが、引用されたときがさらにうれしい。 (50代男性、リハビリテーション)

厳しい指導の末の、第一著者乗っ取り (30代男性、眼科)

論文投稿の実績は就職・転職など医師のキャリア形成にとって役立つのか?

医師にとって執筆・投稿した論文は一つの実績として残るものになりますが、そうした実績は就職・転職など医師のキャリア形成にとって役に立っているのでしょうか?

論文投稿をしたことのある医師に調査した結果は下図のようになっていました。

「役に立ったと思う」が36%と最も多く、次いで「どちらかといえば役に立ったと思う」が32%と多くなっており、合わせて68%の医師が論文の実績についてキャリアにおいて役に立ったと認識しているという結果です。

また、自身の論文投稿の実績に関わらず、一般的に医師のキャリアにおいて論文投稿の実績が役に立つと思うかどうかを質問したところ、以下のようになっていました。

「どちらかといえば役に立つと思う」が44%と最も多くなっており、「役に立つと思う」の35%と合わせて79%の医師が論文の実績を医師のキャリアにとって役立つと考えている結果となっています。

医学論文の執筆・投稿が医師のキャリアに役に立つ/役に立たないと考える理由

論文の執筆・投稿が医師のキャリアにとって役立つと考える医師が多いのは、どのような理由からなのでしょうか?医師の自由回答では以下のような回答が寄せられました(一部紹介)。

-

- 専門医取得に必要となるため (30代男性、一般外科)

- 専門医、指導医になるため必要。 (50代男性、一般外科)

- 専門医取得、役職のため (40代男性、整形外科)

- 専門医資格の一つに論文があるため (40代女性、リハビリテーション)

- 専門医取得のため。患者さんで時々検索してからくる方もいるため。 (30代女性、乳腺外科)

- 医局人事で動く場合医局への貢献にもなり、ひいては人事に反映されると思われます。 (30代男性、放射線科)

- 大学病院や国立病院機構では論文数で出世レースが行われているから。 (50代男性、一般内科)

- アカデミックに残るなら昇進に必要。 (30代女性、皮膚科)

- 留学や大学でのポスト等のキャリアアップにつながったため (40代女性、精神科)

- 医局に所属して働く上では出世するために論文投稿は必須であるが、医局外では特に必要ないかと思われる。 (30代男性、整形外科)

- 勤務する病院によっても異なるとは思いますが、論文を書いたことがあるという事で、上から一目は置かれやすい(そういう話題になりやすい)と思う。 (40代男性、神経内科)

- 論文投稿するほどであれば、学会発表もしているはずであり、投稿先のimpact factorが高ければ高いほど、注目度は高くなる。それは勤務先でもアピールになると考える。 (40代男性、脳神経外科)

- 臨床をどれだけしっかりやるかは履歴書に記入できず就職の際に評価の対象にならない。一方、論文の実績は履歴書に記入でき評価の対象になる。 (30代女性、呼吸器内科)

- 病院にもよるが、こうした業績をプラスに評価するところは少なくない。 (40代男性、消化器外科)

- 転職時の履歴として評価される場合もある (50代女性、その他診療科)

- まとめる能力がつく (50代男性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 論文執筆に際して調べ物をすることで知識が身につき、整理される。 (30代男性、小児科)

- 初めての症例への対応の仕方、考え方を学べる (30代女性、産婦人科)

- 一つの論文を書くには、たくさんの論文を読んだり考えたりするため、知識が増えます。 (40代男性、神経内科)

- 論文を書くためには、膨大な周辺知識を勉強する必要があり、反復して勉強することになるため、最も長期間にわたり深い知識として残り身につき、診療技術が向上する。 (40代男性、消化器外科)

- 論文を投稿していると信頼の持てる医師という評価を受けるため。 (40代女性、皮膚科)

- 公開されていると、信用につながる。 (50代男性、一般内科)

- 役職につく、専門医を受験するのに必要であった。 (40代男性、小児科)

- 論文を投稿している先生は一般的に信頼できると思います。 (30代女性、皮膚科)

- 専門家として認められる (60代男性、整形外科)

専門医取得に必要

大学医局やアカデミックなキャリアには必須

就職・転職時などに勤務先へのアピールポイントになる

医師としての能力向上に役立つ

医師としての信用を得られる

一方、論文の実績は医師のキャリアの役に立たないと考える医師からは、以下のような理由が挙げられました。

-

- 論文執筆とは全く無関係で、素晴らしい医師に沢山会いましたし、論文執筆が山ほどあるのに、ひどい医者にも沢山会いましたから。 (50代男性、麻酔科)

- 一般の医療機関で求められる能力ではないから (40代男性、腎臓内科)

- 論文は専門分野の人しか読まないので、市中病院の管理職医師や採用担当者が読むことはないし読んでも理解できないと思うため。 (40代男性、リウマチ科)

- 給与に反映されない。むしろ時間がとられてしまう。 (50代男性、整形外科)

- 市中病院勤務なら、正直そこまで役には立たないと思う。(大学など研究機関はもちろん必要であるが) (40代女性、麻酔科)

役に立たないと考える理由

医学論文と医師のキャリアに関するその他自由回答

以上に加えて、医学論文と医師のキャリアに関して自由回答を募ったところ、以下のようなものが寄せられました(一部紹介)。

論文が書けることと、臨床ができることとは別ということを身をもって知った (50代男性、緩和ケア)

実際には製薬企業から講演が依頼された時に論文の実績が調査された (50代男性、循環器内科)

書き始めや取っ掛かりには、身近に優秀な指導医が必要と思います。 (40代女性、消化器内科)

私は論文書きが好き。私自身は今アカデミアにはいないが、論文書きは続けるつもり。 (50代男性、老年内科)

医学論文はアカデミアで出世するもので、市中病院にいれば趣味の領域に思う (30代男性、人工透析科)

論文は完成する迄の作成過程で学ぶことが多く、キャリア形成のために実行すべきである (60代男性、呼吸器外科)

論文の執筆などに好意的な病院かどうかを前もって公開すべきだと思う (40代女性、消化器内科)

採用する側が論文投稿してきていなければ、採用する者が投稿してきた論文を適切に評価できず、その点を加味しないだろう。 (50代男性、一般外科)

沢山論文を書かれる方の生活や診療について見てみたいです。 (50代男性、一般内科)

キャリアなど考えず、医師として知識をアップデートする、そして新しいものを見出した時はそれを共有するために論文を書くべきであると思う (40代男性、その他診療科)

医師にとって医学論文を執筆・投稿することはキャリアを形成する手段の一つでもありつつ、それ以外の意義も多く含まれているといえます。一方、論文実績の価値は職場によっても変わってくるため、自身の思い描くキャリアの中でどれぐらいの重要度をもつのかについては一度考えてみてもよいのかもしれません。

【参考】回答者の属性

調査概要

| 調査内容 | 医師の論文とキャリアに関するアンケート調査 |

|---|---|

| 調査対象者 | 株式会社メディウェルに登録している医師会員 |

| 調査時期 | 2022年4月14日~2022年4月27日 |

| 有効回答数 | 1,412件 |

| 調査公開日 | 2022年5月25日 |

年齢

性別

診療科

地域

主たる勤務先

公式SNS

公式SNS