医師は長時間労働になりやすい職種の一つで、働き方改革による2019年4月からの残業時間制限でも適用除外を受けています。

当直を含めた連続勤務でなかなか家に帰れない、自宅にいても昼夜問わず呼び出しを受けてすぐに病院に行く必要がある、といった場合も少なくない中、医師の仕事と家庭との両立はどのような状況になっているのでしょうか?

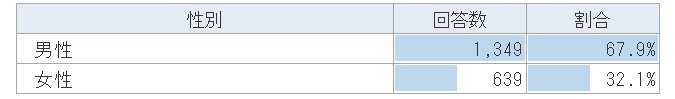

2020年10月に実施した医師1,988名のアンケート調査結果を紹介します(回答者の属性)。

目次

医師の勤務先および家族構成の状況

主たる勤務先

アンケートに回答した医師の主たる勤務先は以下のようになっています。

大学病院以外の病院勤務医が57%と最も多く、次いでクリニック勤務医が18%、大学病院勤務が15%を占める状況となっています。また、休職中は2%となっています。

以下、休職中以外の医師を対象に、仕事と家庭の両立の現状について見ていきます。

家族構成

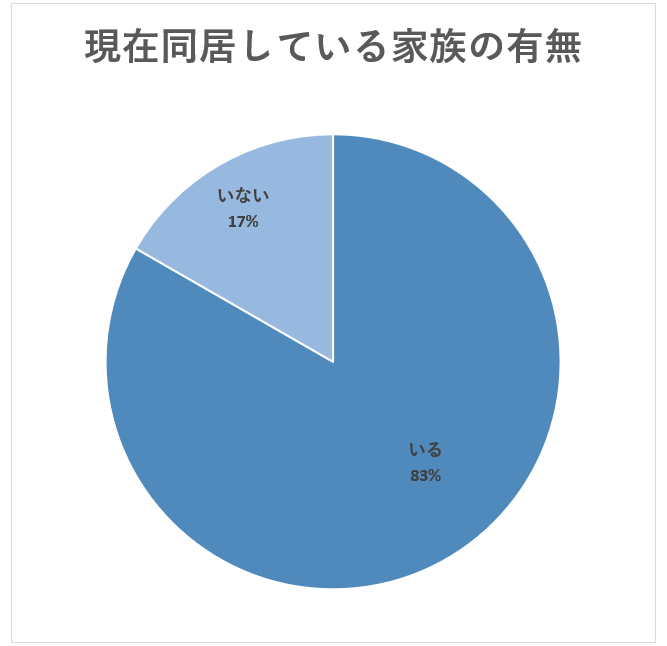

医師の同居中の家族の有無については、下図のようになっています。

「いる」という回答が83%と、8割以上の医師で同居中の家族がいる結果となっています。

さらに同居中の家族がいる医師を対象にその内訳について質問したところ、下表のような結果となりました。

「配偶者」が最も多く90.5%、「子ども」が次いで多く75.2%という状況です。医師によって様々な家庭環境がありうるものの、全体的には「夫婦と子ども」で構成されている家庭が多くなっています。

家庭内での育児・介護などの配慮・対応の必要性

同居している家族がいる医師を対象に、家庭内での育児や介護といった一定の配慮や時間、労力を要する対応の必要性について質問したところ、結果は下図のようになりました。

「必要である」が48%、「どちらかいえば必要である」が19%と、合計67%の医師が家庭内での配慮について「必要」と回答している状況となっています。

医師の家庭内での家事・育児・介護などの負担割合

家族と同居しながら働いている医師は、家庭内における家事・育児・介護などをどのように負担しているのでしょうか?アンケートの結果は、下図のようになりました。

「3割負担」が最も多く17%、次いで「2割負担」(16%)、「1割負担」(14%)が多い状況となっています。医師の半数以上において家事・育児・介護などの家庭内での負担割合は3割以下となっており、中央値[1]でも3割となっています。

男性医師における家事・育児・介護などの負担割合

これを男性医師に絞ったところ、下図のようになりました。

家事・育児・介護などの負担割合は男性医師では低い傾向となっており、3割以下の負担と回答している医師が72%を占めている状況です。

女性医師における家事・育児・介護などの負担割合

一方、女性医師では下図のようになっています。

「8割負担」という回答が最も多くなっており、7割以上負担していると回答する医師が72%となっています。男性医師とは対照的に女性医師では家庭内での家事や育児、介護などの負担の大部分を対応している場合が多くなっています。

医師が家庭内の収入で負担している割合

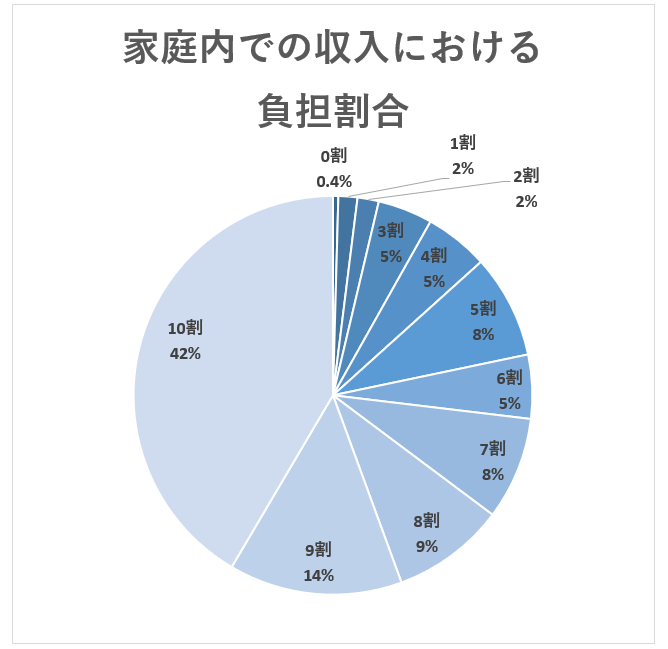

家族と同居しながら働いている医師に、家庭内の収入面での負担割合について質問したところ、下図のような結果となりました。

「10割負担」という回答が最も多く全体の42%を占めています。中央値でも「9割負担」となっており、医師は家庭内の収入の大半を負担している場合が多くなっています。

男性医師における家庭内での収入の負担割合

この傾向は、男性医師に絞ってみるとより顕著となっています(下図)。

「10割負担」の回答が55%と過半数を占める状況となっています。男性医師の場合、家計収入はもっぱら自身が担い、家事・育児の多くは専業主婦として配偶者が担うという、家庭内での役割分担が明確に分かれていることが多いようです。

女性医師における家庭内での収入の負担割合

一方、女性医師の場合、家庭内での収入における負担割合は下図のようになっています。

最も多いのは「5割負担」で19%、次いで「4割負担」が多く16%となっています。ただし、男性医師に比べて女性医師では負担割合がばらける傾向にあり、家庭による違いも大きいと考えられます。

以上の回答結果を中央値のみでまとめると、男性医師では家事・育児・介護などでは3割負担し、家計収入においては10割を負担しているという状況であり、一方女性医師では家事・育児・介護などでは8割負担し、家庭内での収入において5割負担しているという状況です。

医師の勤務状況

仕事と家庭の両立に関しては、どのぐらい仕事に時間を費やしているかということも影響すると考えられます。

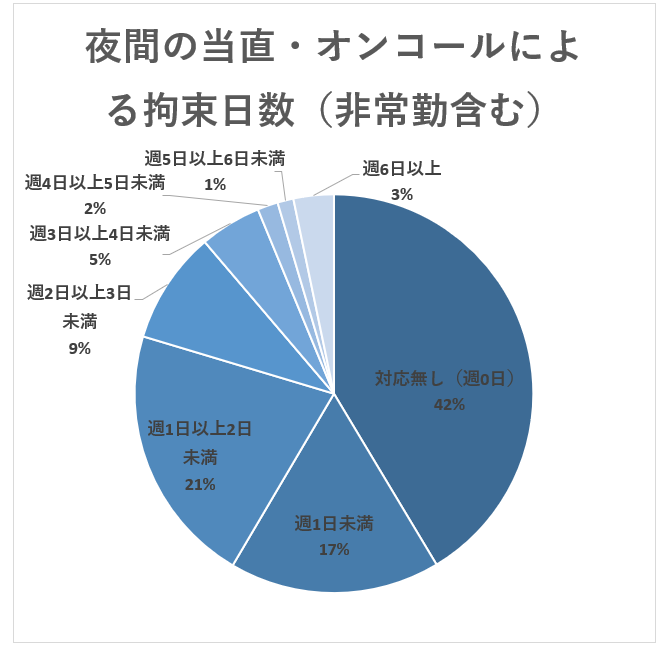

そこで、同居家族のいる医師(休職中を除く)を対象に非常勤を含む勤務状況について確認をしたところ、日中および夜間の仕事による拘束日数は以下のようになっていました。

日中の仕事による拘束日数では「週5日以上6日未満」という回答が49%と約半数を占めている状況です。次いで「週6日以上」が21%、「週4日以上5日未満」が19%と多くなっています。

夜間の当直・オンコールによる拘束日数は「対応無し(週0日)」が42%と最も多く、次に「週1日以上2日未満」が21%、「週1日未満」が17%という状況となっています。

これを男女別に見ると、以下のようになっています。

男性医師の勤務状況

男性医師の場合は日中・夜間ともに仕事による拘束日数は多い傾向となっています。日中で「週6日以上」という医師は25%、夜間で週1日以上当直やオンコールによる拘束がある医師も半数以上となっています。

女性医師の勤務状況

女性医師では仕事による拘束日数は男性医師に比べると少ない傾向となっています。日中で週5日未満の拘束日数の医師が約半数、夜間の当直・オンコールで「対応無し(週0日)」が69%という状況です。

現在の勤務状況で仕事と家庭の両立ができているか?

同居家族のいる医師(休職中を除く)を対象に、現在の勤務状況で仕事と家庭の両立ができているかを質問したところ、以下のような結果となりました。

「どちらかといえば両立できていると思う」が45%、「両立できていると思う」が35%と、合わせて80%の医師が家庭と「両立できている」という認識となっています。

これを仕事の拘束時間と掛け合わせると、以下のような回答状況となっています。

日中・夜間いずれにおいても、拘束日数が少ない方が「家庭との両立ができている」という回答が多い状況です。当直・オンコールなどの夜間の拘束では、週4日以上の拘束で「両立できていない」[2]とする回答が「両立できている」[3]を上回る結果となっています。

医師が自身の仕事と家庭を両立をしていく上で重要だと思う条件とは?

医師は仕事と家庭を両立していく上でどのようなことを大切にしているのでしょうか?同居家族のいる医師(休職中を除く)を対象に、自身が家庭と両立する上で重要だと思う条件を質問したところ、以下のような自由回答が寄せられました(一部紹介)。

-

- 夫婦におけるお互いの尊重 (40代男性、整形外科)

- 家族の仕事に対する理解 (40代男性、精神科)

- 配偶者とお互い協力し合うこと (50代男性、在宅診療)

- パートナーの考え方が自分と近い、もしくは理解し合う話し合う姿勢がある (30代女性、消化器内科)

- 夫婦お互いの理解と許容 (30代女性、麻酔科)

- 夜間の預かり保育(小学生なので、登校など、翌朝の対応も含めて) (40代女性、小児科)

- 一部の家事の外注。優先するところとしないところの切り分け (30代男性、その他診療科)

- 子供の年齢に応じた預け先の確保 (50代女性、眼科)

- 親のサポートが大変助かっています (40代男性、一般外科)

- 親、兄弟などいつでもどんな状況でも頼める人がいること (40代女性、一般内科)

- 家庭の事情(出産や急な休みなど)について、親身に温かく対応してくれる環境か、逆に事務的に淡々と対応してくれる環境か、どちらかが良い。中途半端に気を遣う環境が一番両立がむずかしい。 (30代女性、皮膚科)

- 職場の柔軟な対応と家族の理解 (50代女性、精神科)

- 職場の理解、実家のサポート (40代女性、腎臓内科)

- 職場の理解、休みが取りやすい体制制度、柔軟な勤務体系 (30代女性、麻酔科)

- 職場の上司や同僚の理解 (30代男性、循環器内科)

- 呼び出し等の時間外勤務のない環境 (50代男性、その他診療科)

- オンコールがないこと 定時で帰れること (40代女性、放射線科)

- 通勤時間が短いこと。当直や遠方への出張が少ないこと。 (50代男性、その他診療科)

- 当直の回数が減ること。予定時間を延長するような手術が減ること。 (30代男性、麻酔科)

- メディカルクラーク、ハウスキーパー等、サポーターの存在 (60代女性、精神科)

- 非常勤をしなくても済む十分な収入 (60代男性、脳神経外科)

- バイト当直をしなくてもすむように、主たる勤務先からの給料大幅増額。 (30代男性、一般内科)

- 十分な収入の保証と時間外の呼び出しの少なさ (30代男性、心臓血管外科)

- 常勤先での十分な給与 (30代男性、放射線科)

- 主たる勤務先での十分な給料 (40代男性、リハビリテーション)

- 時間外呼び出しがないこと。 入学式、運動会など休みがとれること。 (40代女性、一般内科)

- 家庭の事情で仕事を休めること、家事やプライベートの時間をとれること (50代女性、眼科)

- フレキシブルな急な休みの取得(子供の体調不良など) (30代男性、救命救急)

- 子供の体調不良時などに突然でも休むことができること。 (30代女性、健診・人間ドック)

- 有給休暇を取りやすい環境 (30代女性、乳腺外科)

- 家庭に仕事を持ち込まないこと (40代女性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 仕事の上でオンとオフの区別がしっかりした勤務体制が必要不可欠だと思います。 (40代男性、消化器外科)

- 完全に仕事から離れられる時間(24時間以上)が必要 (50代男性、老人内科)

- 家庭の時間に仕事で呼び出される事がない。 (40代男性、一般内科)

- 休日でも自宅で行う病院の雑用(事務的仕事)をもっと減らすことが重要。 (60代男性、一般内科)

- 勤務外の呼び出しがないこと。交代制が必要であると思われる。 (40代男性、呼吸器外科)

- 主治医制でなく当番制勤務であること (30代男性、小児科)

- 当直やオンコールがあると両立は難しいと思う。主治医制でなくチーム制等にすれば両立できる可能性はあるが若手にしわ寄せが行くであろうからすべての人が両立しようと思うと交代制勤務にするしかないと思う。 (30代男性、消化器内科)

- 看護師の様にシフト制のようなものを取り入れても良いと思う。 逆に誰が休むかをシフト表にして決めておいても良いと思う。 (30代男性、心臓血管外科)

- 主治医制でなくてチーム制であること (40代男性、小児科)

- 家族に感謝を常々伝え、出来ることはできるだけ行う。 (50代男性、その他診療科)

- 他人と比べず自分の価値観を明確にすること(すべて求めず、諦めるところはすぱっと。) (40代女性、救命救急)

- 家庭の時間を確保したうえで仕事をスケジュールする必要がある.仕事に流されてしまってはいけない. (50代男性、消化器外科)

- どの属性にも属さない。(医局や病院に属さないことで、家庭の時間を作っています。 (40代男性、整形外科)

- 職場における適切な仕事の割り振り。 (40代男性、呼吸器外科)

家族の理解・協力

家事・育児などのサポート環境・体制

職場の理解

時間外・夜間勤務や全体の拘束時間の減少

常勤先での収入増加

休みの取りやすい環境

仕事のオンオフがはっきりしていること

主治医制にしない

その他

医師という職業の、仕事と家庭の両立のしやすさは?

休職中や同居家族のいない医師も含めて、医師という職業一般として仕事と家庭との両立のしやすさを質問したところ、回答は以下のようになりました。

「あまり家庭との両立はしやすくないと思う」が36%と最も多く、「家庭との両立はしづらいと思う」と合わせて56%が、医師の仕事は家庭と両立しづらいと認識している結果となっています。

一方、「家庭との両立はしやすいと思う」「どちらかといえば家庭との両立はしやすいと思う」という回答は合わせて16%という結果でした。

自身については仕事と家庭の「両立はできている」という回答が多いものの、医師という仕事一般については「両立しづらい」という回答が多くなっているのは興味深い結果といえます。

勤務先や社会的な環境として医師の仕事と家庭との両立の実現のために必要なこと

医師が仕事と家庭の両立をしやすい状況にしていくためには、勤務先や社会的な環境としてどのようなことが満たされている必要があるのでしょうか?これに関する医師の自由回答では、下記のものが寄せられました(一部紹介)。

-

- 当直勤務をしなくてよい高めの給与と夜間の呼び出しがない勤務体制です。 (40代男性、消化器外科)

- 時間外呼び出しがないこと、日当直がないことはさらに良い (40代男性、整形外科)

- オンコール依存を減らし、当直帯は当直が担当するシステム (40代男性、神経内科)

- オンコール負担を減らす 遠隔でできる仕事を増やす (30代男性、整形外科)

- 時間外勤務の制限・突発的に休暇が必要になった際の十分なサポート体制・医師にボランティア精神を求めない社会性 (50代女性、健診・人間ドック)

- 勤務時間など働き方を選択できる制度があること (40代女性、皮膚科)

- 医師も一般職と同様、定時で帰れるくらいにするべき (30代男性、循環器内科)

- 長時間勤務の改善と担当医の複数化 (50代女性、美容)

- 長時間労働の改善、交代制勤務の導入などが必要。 (40代男性、整形外科)

- 勤務時間が超過しすぎないこと (40代男性、皮膚科)

- 医師がしなくてもよい仕事を分業し、看護師ほかパラメディカルにもどんどん権限を委譲していくべきだと思います。 (50代男性、麻酔科)

- 医師の仕事を選別すること(医師でなくてもできる仕事は他の職種の方にしていただく)。シフト制・チーム制などの導入。 (40代男性、耳鼻咽喉科)

- 医師免許が必須の業務以外の業務のコメディカルへの移行 (40代男性、老人内科)

- タスクシフティングをすすめる (29歳以下男性、皮膚科)

- 医師でなくてもできる仕事は分担する。カルテなどを使いやすくする。 (40代女性、人工透析科)

- 休みをとりやすくするべき (40代男性、一般内科)

- 研修医時代にも2週間に1日は休日の確保が必要である。 (50代男性、精神科)

- 休暇が定期的に取れること (40代男性、救命救急)

- 休みがとりやすい バックアップがある (50代女性、一般内科)

- 休みを取れるような医療の体制作り (30代男性、泌尿器科)

- 育休の取りやすい環境 (40代男性、精神科)

- 自分の指名の患者さんの予約があるのに、子供が熱を出すと大変困ります。代わりがきかないので自分としても、休むことに罪悪感を感じます。でも、子供も心配です。以前、初めてのシッターさんに、自宅で病児保育してもらったことがありますが、体調が悪いのに知らないシッターでギャン泣きでした。シッターさんには、みまもりカメラ(モニター)を外され、子供の様子も分からず、勤務中ずっと不安でしたし、不信感で気になって仕事に集中できませんでした。勤務先に病児保育があれば、勤務に穴をあけることもなく、職場の近くならば精神的にも気が楽です。慣れないシッターさんが自宅でどのような保育をしているか分からないなら、複数の人が出入りする保育園の方が安全なのかなと思います。 (40代女性、皮膚科)

- 育児休暇は不可欠であると考えます。 (60代女性、健診・人間ドック)

- 病児保育、院内保育園 学童の充実 (40代女性、麻酔科)

- 仕事の間に子供を預けれる施設の充実。 (30代男性、放射線科)

- オンオフがきっちりしていること。 (30代女性、皮膚科)

- on off の切り替えがしっかりとできる環境 (60代男性、麻酔科)

- 仕事が時間通りに終わり、帰宅後や休日に受け持ち入院患者さんから完全にoffとなれるような勤務体制が必要。(当院では無理でしょうが・・・) (60代男性、一般内科)

- 勤務時間外には呼び出されないこと (30代男性、老人内科)

- 家庭がある医師もない医師も、ある程度オンオフをつけられるような環境 (40代女性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

- 主治医制ではなく、時間外は徹底した当直や在院医師が引き継ぎ、対応する体制 (30代女性、精神科)

- 交替勤務制でオンコール以外は一切呼ばれないようにする必要がある. (50代男性、消化器外科)

- 主治医制をやめて複数の医師がチームで患者を診るような体制に変える (60代男性、脳神経外科)

- 主治医制度をゆるめる。看取るのは主治医でなくて、その時の当直医でいいことにする。 (50代女性、上記以外)

- チーム制にして勤務交代をスムーズに行う (40代男性、循環器内科)

- 患者側の意識(別の医師でも理解してくれる)、子供の体調不良などの際の協力体制 (40代女性、乳腺外科)

- 365日、24時間医師に対応を期待しないで欲しい。 (40代男性、一般内科)

- 医師もプライベートがあり、時間外に対応できないことがあっても許容される風潮がほしい (30代女性、泌尿器科)

- 主治医じゃないと、という環境がなくなること(夜間・休日は担当医が担当するということを社会が容認すること) (30代男性、小児科)

- すべての医師において、人生が患者ファーストであることが強要されない文化の醸成と、それでも医療が成り立つための制度の確立。具体的には、勤務時間の明確化や給与体制への反映。仕事に没頭したい医師であっても、長時間勤務でも短時間勤務でも給与が同じなどという事態が常態化すれば、モチベーションがなくなるのは当然であり、それを”やりがい”や”患者のため”という言葉でごまかすことはもはやできない時代に入っている (40代女性、救命救急)

- 子供が小さい時、発熱等で仕事が急にできなくなった時に代診してくれる人がいる制度があれば働きやすい。 (30代女性、循環器内科)

- 子育てに関する緊急時の対応 (40代男性、上記以外)

- 2人以上の複数名での勤務体制を作り、子供の急な発熱や下校などにも対応できる理解。 (40代女性、一般内科)

- 家庭で緊急事態が起こったときに、代わりに仕事を頼める医師がいること (30代男性、呼吸器内科)

- 定時で帰りやすい状況、急な休みにも対応できる柔軟さ(代わりの医師がいることなど) (40代女性、小児科)

- 休まないことを美徳としない風潮が必要。 (40代男性、婦人科)

- 医師は「家庭を犠牲にしても良い」という発想を無くすこと。 (30代男性、腎臓内科)

- 大学病院特有の早く帰る医師は悪みたいな雰囲気をなくさない限り両立は無理かと (40代男性、美容外科)

- 自己犠牲が美徳とされないこと。QOLをある程度重視しても研鑽できる環境。1年以上育休を取りやすいこと。主治医制ではなく担当医制が徹底されること。 (30代女性、小児科)

- 医師自身も、また社会全体としても、医師はいつ何時でも患者のために奉公すべきという概念を捨てること。またそういった働き方を評価してきた管理職レベルの医師が意識を変えること。 (30代男性、消化器外科)

- 専門医資格に勤務日数の制限を設けない、資格維持に育児による仕事軽減期間措置を設ける、十分な人員配置と人件費の提供 (30代女性、麻酔科)

- 遠隔読影をもっと利用してほしい。遠隔読影を利用すれば、読影加算がなくなる現状を改善すべき。 (70歳以上男性、放射線科)

- 当直を勤務時間とみなしてもらうこと。やりがい搾取をしないこと。 (30代女性、小児科)

- 家事支援サービスに助成がないのである程度の収入がないと利用しにくい。 (50代女性、精神科)

- 地方の零細病院を閉鎖し、中央の病院に医師を集中させる。主治医制をやめてチーム制にする。医師であってもほかの職種と同様の労働基準法を適応し遵守する。 (30代女性、上記以外)

当直・オンコールなどの時間外負担の軽減

勤務時間の低減

医師以外の職種へのタスクシフト

休日を取りやすい環境

育児支援環境の充実

オン・オフの切り替えがしやすい環境

主治医制の見直し

主治医以外が担当することへの患者や社会からの理解

小さい子どもがいる場合などの急な休みへの対応・代診支援

「休まないこと」や「自己犠牲」を美徳とする価値観の変容

その他

医師の仕事と家庭の両立におけるその他自由回答

医師の仕事と家庭の両立に関しては他にも医師から多くの自由回答が寄せられました。以下にその一部を紹介します。

若いときは、かなり病院に残ったことで今の自分があると思うが、時間になったら帰ることができる働き方も許容する医療界であったらいいと思います。 (40代男性、神経内科)

医者は結局時間外どんだけ働いているかが評価されるところがあるので(時間内がどんだけ暇でも)。無駄に病院に残るみたいな風習が無くなればいいなと思います。あと子育て中でも当直やオンコールは配偶者によっては可能であることも多いと思うので、そこは子育て中でも行っていくのが良いと思います。 (30代女性、小児科)

夫婦ともに医療職であることが多いので、どうしても妻側に負担がかかりやすくキャリアを諦めざる負えない。本来はシッターさんや家事代行を使い負担軽減できるが、今はコロナでなかなか難しくさらに負担が増えている。やはり身内のサポートが欲しいとこだが、距離的に難しかったりとなかなか厳しい。 (30代女性、小児科)

医師と言う職業は両立が困難な職業であることは仕方がないことだと思う。 (60代男性、一般内科)

子供のいる女性はオンコール,当直免除などされている施設もあるが,男性でも同じような条件を得る権利があると思います.女性にばかり権利を認めていることは逆に不公平になっていると思います. (50代男性、消化器外科)

今の環境では子供がうめないかつ不妊ので、あきらめています。24時間待機では無理です。子供がいない医師への配慮はないので、かなり厳しいです。 (30代女性、内分泌・糖尿病・代謝内科)

若い世代は働き方改革で就労環境が守られていますが、その分私たちのような年輩の医師にしわ寄せがきていることが理不尽だと思っています。 (50代男性、消化器外科)

医師は公務員でもなければスーパーマンでもなく、ただの普通の社会人なのだということを広く知ってもらいたい。何よりも少し年配の医師たちに。そして医師たちにはもう少し自分の人生や家族の生活を重視してもらいたい。 (30代男性、消化器外科)

医師も人間であるので、家族との時間や休養は必要。自己犠牲の上で働け、は時代錯誤。 (40代女性、小児科)

家庭を犠牲にする医師が多いが、犠牲にしても得られるものは少ない。 (40代男性、消化器内科)

家庭に傾きすぎても、やりがいが薄れる。例えばシフト制は予定を組んだりする上では大変良いが、結局誰がしても同じだということを認めることにもなる。 (30代男性、麻酔科)

常に家庭や子供がある女性医師VS男性医師或いはそれと同等に働いている女性医師、という構図から抜け出せない議論が続いており、不毛だと思う。大学や一般病院など到着や時間外勤務が必要な機関では欧米の一部で以前より行われている時間交代勤務制を取るなど、誰もが平等に休めるシステムを再構築する、時間を短縮して働きたい場合は最低限の義務を設定して収入も相応とするなど検討が必要と思う。個人のクリニックでは、採用者の裁量でかなり判断は異なるため、就業前の契約が守られないリスクを見極めるのは難しいのが現状と思う。 (40代女性、形成外科)

私自身は主人からの協力が全くない状態でしたので、子供が幼少期は仕事は1割程度でした。キャリアがそこでストップしてしまい、いまでも残念な思いはあります。 (50代女性、一般内科)

医師と言ってもいろいろな勤務スタイルがあるので、仕事を選べば医師はむしろ両立が他の業種より容易だと思います。 (40代男性、心臓血管外科)

一般の会社と同じかと思われるが、上司に理解がある方がいないと無理だと思います。また贔屓や差別などどの世界も同じだと思いますが、医師はとくにプライドの高い人が多いので、扱いに難しいことがおおいと思います。 (40代男性、呼吸器外科)

医師の自己犠牲的努力に頼る時代は終わりつつあり、両立する方が増えてくると思う (40代男性、泌尿器科)

一人で責任を持たされている業務が多いため、勤務時間外もいつでも駆け付けられるように給与は発生しないものの拘束された生活であり、家庭との両立には家族のサポートが必要な現状がある。また、県外に外出も呼び出しに対応できないため、制限されている。チーム医療で完全に分業できる体制が当たり前になれば、ある程度自由になり、仕事と家庭の両立がしやすくなると思う。 (30代女性、一般内科)

勤務医にも家庭があるので24時間365日オンコールはやめてほしい (30代男性、一般内科)

人の命を扱う仕事であるがゆえ、どうしても働くことでストレスを感じる。さらに時間的にも余裕がなくなると、家庭で子供にキツく当たってしまったり、夫と喧嘩をしてしまったりする。日本で女性が育児、家事をするという根本的考えがあるため、男は子供が産まれても変わらない環境で働き続けることができるが、女は変わらずにはいられない。そうしないと、子供を守ってあげることができない。職場によっては理解してくれるところもあるが、なかなか難しいのが現状。そのため、女医が出産後転職せざるを得なくなるのだと思う。 (30代女性、麻酔科)

子供にとって親が楽しんで生活している姿を見せる事が 家庭の幸せになる事はどんな仕事をしていても同じです。 (50代男性、救命救急)

医師の女性比率が高まってきている中、仕事と家庭をどう両立させていくかということは医師のキャリアにおいても持続的な医療を提供していく上でもより重要なテーマになってきているといえます。

男女問わず、医師が納得のいくキャリアを歩めるよう、医師転職研究所では今後も医師のキャリアに役立つ情報を提供していきます。

【参考】回答者の属性

調査概要

| 調査内容 | 仕事と家庭の両立に関する医師のアンケート調査 |

|---|---|

| 調査対象者 | 株式会社メディウェルに登録している医師会員 |

| 調査時期 | 2020年10月19日~2020年10月30日 |

| 有効回答数 | 1,988件 |

| 調査公開日 | 2020年11月20日 |

年齢

性別

診療科

地域

<注>

[1] 0割~10割の11段階の質問形式のため、中央値では階級値を用いる(以下同様)。

[2] 「あまり両立できていないと思う」「両立できていない」の合計。

[3] 「両立できていると思う」「どちらかといえば両立できていると思う」の合計。

公式SNS

公式SNS