新型コロナウイルスの感染拡大は、医療機関での医師の募集状況にも少なからず影響を与えています。実際にどのような変化が起きているのか、以下ではその背景も踏まえつつ最新の医師の採用動向について整理していきます。

目次

コロナ禍での患者数の減少と医療機関の経営状況の悪化

まず、新型コロナウイルスの感染が拡大する中で、感染リスクを恐れた患者が受診を控えるようになり、医療機関を受診する患者数が以前よりも減少してきています。以下の中医協の資料では、小児科・耳鼻咽喉科・眼科をはじめとする多くの診療科で患者が減っていることが見て取れます。

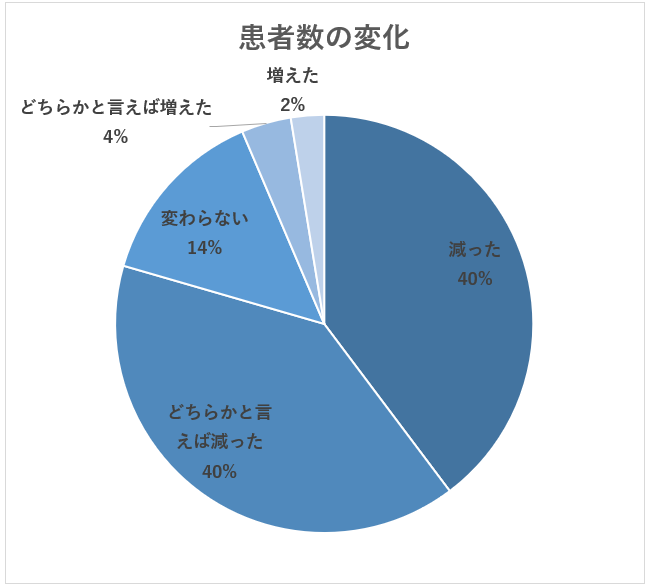

また、株式会社メディウェルが2021年1月に実施した医療機関への調査(下図、n=78)でも、新型コロナが広まる前と比べて患者数が「減った」「どちらかといえば減った」とする回答が合わせて8割弱を占める状況となっていました。

患者数の減少はそのまま医療機関の収益の減少に繋がります。特に医療機関の場合、全体の費用に占める人件費(固定費化しやすい)の割合が平均5~6割と高く[1]、患者減が経営に与えるインパクトもそれだけ大きいといえます。

新型コロナの感染対策による医師の勤務への影響

もう一つのコロナ禍での医療機関の環境上の変化としては、やはり新型コロナの感染対策があります。患者や職員の感染リスクを減らすための各種対策は、医師にとっても負担となっています。

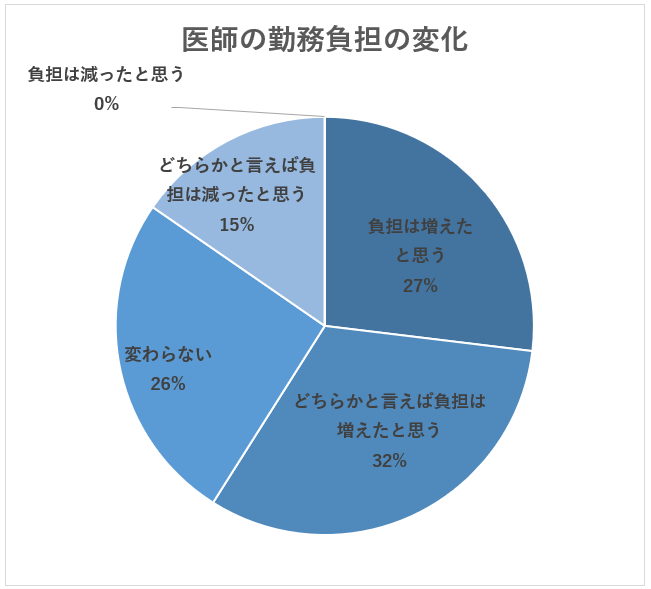

先に挙げた医療機関への調査でも、患者数が減ったのとは対照的に、医師の負担は「増えたと思う」「どちらかと言えば増えたと思う」という回答が6割弱を占める結果となっていました(下図)。

また医師は、主たる勤務先以外で副業やアルバイトをすることも多いです。2020年12月の調査では、医師全体の7割が副業・アルバイト勤務をしているという状況です(参考:医師1,869名への年収事情調査)。

そのような中、新型コロナウイルスの感染防止の観点から、常勤先以外での勤務を控える動きがあり、実際に以下のようなケースが見られました。

- 大学や常勤先の医療機関から非常勤勤務を控えるよう伝えられるケース

- 非常勤先の医療機関から雇い止めや採用の中止をされるケース

- 医師が自主的に非常勤での勤務を控えるケース

直近では新型コロナワクチンの医療従事者への接種も始まってはいるものの、こうした感染リスクやその対策による勤務への影響もまだまだ残っている状況となっています。

非常勤医師の募集が減少した医療機関の採用動向

このようなコロナ禍の環境の中で、医療機関での医師の募集状況はどのように変化したのでしょうか?常勤・非常勤それぞれで見ていきます。

常勤

コロナ前後で「変わらず募集している」が73%と約3/4を占めています。募集している数の増減では以前と比べて今は97%で、常勤ではあまり募集に影響が出ている状況ではないといえます。

非常勤

非常勤では「変わらず募集している」が44%に対して、「以前は募集していたが、募集を取りやめた」が15%と、常勤に比べて募集の取りやめが多くなっています。募集している数の増減では以前と比べて80%まで減少しています。

医師求人サイトに掲載される非常勤求人はさらに減少傾向に

さらに、医師求人サイトに掲載される非常勤求人の減少はより顕著になっています。

新型コロナウイルスの影響が出る前の2020年3月時点と、2021年1月時点での定期非常勤とスポット求人の掲載数を主要の医師求人サイト9サイト(スポットは7サイト)で比較したところ、定期非常勤ではコロナ前後で平均して74%に、スポットでは平均して49%に減少している状況となっていました(株式会社メディウェルでの調査)。

この背景の一つには、医療機関の経営も厳しい環境にあるため、採用になかなか費用をかけられず、求人として出回りにくい状況があると考えられます。

また、医師の求人サイトを運営する各紹介会社では、求人をウェブ上に掲載する前に、良い求人が出るのを待っている会員医師に優先的に案内する場合もあります。全体の求人が減少している中では求人待ちの会員医師が相対的に多くなるため、結果としてウェブ上に掲載される求人がさらに少なくなっているといえます。

コロナ禍で医師が求人を探す際の3つのポイント

このようなコロナ禍で医師が求人を探す際のポイントとしては、以下の3つがあります。

1.募集が埋まる前に早めに見つけて応募できるようにしておく

求人が少なくなっている状況なので、条件の良い求人を中心に募集が早めに埋まるようになってきています。そのため、事前に求人サービスに登録するなどして、良い求人が出たらすぐに見つけて応募できる状態にしておくと良いといえます。

2.医療機関から選ばれる医師になるための研鑽や面接対策

これまで医師の求人市場に関しては、医療機関からの求人の数に対して医師が少ないという状況が続いていたため、需給バランスから「医師が医療機関を選ぶ」という面が強い傾向にありました。

しかし、求人が少なくなったことや経営面から医療機関が採用に関してよりシビアになってきたことで、「医療機関が医師を選ぶ」という面も以前より強くなってきました。

そのため、医師として選ばれるための資格やスキルの研鑽はもちろん、採用面接などでも医療機関へ良い印象を与えられるように対策することが今までにも増して重要になってきています。

3.今の状況に合わせて自身の条件を柔軟に見直すことが良い場合も

コロナ禍で症例が減ったなどして、診療科や業務内容によって求人が出づらくなっている領域もあります。そのような場合に同じ条件にこだわり過ぎると、勤務できる可能性を狭めてしまうことにもなります。

時には今の状況に合わせて条件を見直して、幅広く求人を探してみるというのも一つ有効な方法です。

コロナ禍で全体的に求人は減っているものの、在宅医療や透析などでは根強いニーズがあります。また、未だに数は少ないものの、オンライン診療に関連した求人や新型コロナワクチン接種などの求人も出始めています。

医師の募集状況は刻々と変化していますので、以上に挙げたポイントを押さえつつ、チャンスを逃さないように最新情報への感度を高めてみてはいかがでしょうか。

<注>

- [1] 中央社会保険協議会による「第22回医療経済実態調査」(令和元年11月)では、一般病院における給与費の構成割合が55.5%という状況。

公式SNS

公式SNS