病院に勤務する医師の年収は平均すると約1,500万円 [1] 、世間一般には「医師の年収は多い」と認識されています。実際、給与所得者の平均給与は432万円 [2] 。ともすると「医師の年収は高すぎる」といった批判が出ることもあるかもしれません。

しかし、その1,500万円という”高額”な平均年収には、それなりの理由があるはずです。その給与を支払う病院経営者の観点から見たときに、医師の年収はどう見えてくるのでしょうか?以下、医師の年収が決まる仕組みを医療機関経営の視点から説明します。

<関連情報>

・医師の年収・給料はどのぐらい?1,855名の医師の最新アンケート調査

・勤務医の一般的な年収相場とは?転職した医師1,901名の調査結果

・年収1,800万円以上の医師の求人一覧

目次

病院経営の要となる医師の存在

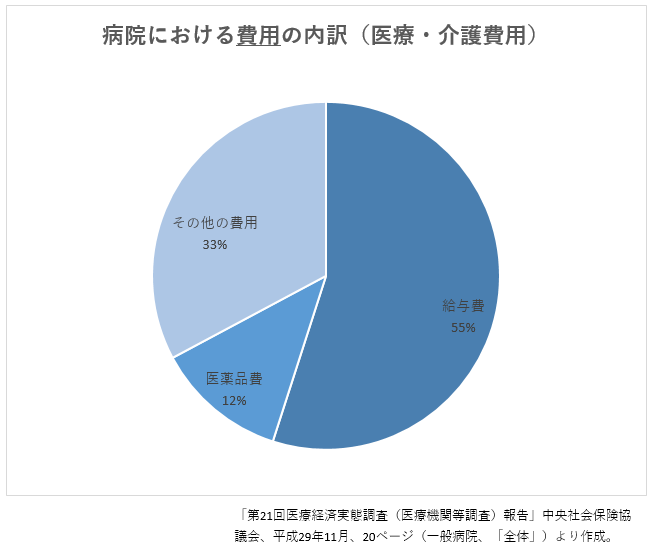

病院も一般的な企業と同様に、サービス提供の対価として収益を得て、それをもとに給与など様々な費用を支払って経営しています。病院において提供するサービスは、もちろん医療です(一部「介護」も含まれます)。収支の内訳(概要)は以下のようになっています。

これを見ると、まず病院の収益のほとんどが外来・入院の診療収益によって占められていることがわかります。そして、これらの診療は法律により医師以外が行うことはできないと決まっています [3] 。

つまり、医師は病院の収益の要といえます。

それでは、医師1人当たりの病院の収益への貢献=売上は、年間でどのぐらいなのでしょうか?

全国公私病院連盟と日本病院会が共同で調査を実施した「平成29年 病院運営実態分析調査の概要」を参考に医師の年間の売上(診療収入)について算出したところ、以下のような結果となりました。

医師1人あたりの売上は年間8,500万~1億円

調査では、医師1人1日当たりの診療収入について、DPC(患者の病気の種類や病態別に「この検査にいくら」といった出来高払いではなく、病気の種類や状態に応じて入院診療の1日当たりの単価を一括で決めておく仕組み)を導入している病院(DPC病院)とそれ以外の病院とに分けてデータを掲載しています。(前掲資料、20ページ)。

医師1人1日当たりの外来での売上は、DPC以外の病院では12万2千円、DPC病院では10万9千円となっています。一方、入院での売上はDPC以外の病院で27万6千円、入院で22万6千円となります。合計すると、医師1人1日当たりの売上はDPC以外の病院で39万8千円、DPC病院で33万5千円になります。

これに年間の勤務日数である254日 [4] を掛け合わせると、DPC以外の病院では1億109万2千円、DPC病院では8,509万円になります。つまり、医師の年間の売上は約8,500万~1億円となっているといえます(下表)。

医師の売上への貢献に対し年収1,500万円は多い?少ない?

年間売上の約8,500万~1億円に対する医師の年収(1,500万円)の割合を単純に計算すると、約15~18%となります。自分の収入の5~7倍の売上に貢献しているということで、大まかに考えると、医師の年収は収益上の貢献に対して決して過分とは言えないものと見受けられます。

しかし、病院での医療提供は医師のみの力で行なっているわけではもちろんありません。そのため、売上に対する医師の貢献度は看護師や薬剤師などの他職種との兼ね合いでも考える必要があります。

病院での各職種への給与配分の状況を簡単に説明すると、仮に医師1人当たり年間1億円の売上の場合、その売上から医薬品費や給食費など諸々を抜いた職員全体の給与費の割合は約55% [5] 、つまり5,500万円になります。

医師の給与はこのうち3割弱の1,500万円で、残りの約7割強の4,000万円が他職種の給与になっています。

4,000万円の残りの給与費は、看護師や薬剤師など他職種7~8人の給与として配分されます [6] 。大まかな状況を簡易的な図で表すと、以下のようになっています。

このような状況を踏まえると、医師の年収1,500万円は多いのでしょうか?医療提供に携わる人員のうち、医師の貢献度合はどのぐらいで見るべきでしょうか?

これは個別の状況によっても異なりますが、

-

- 収益は基本的に医師の業務と結びついており、医師がいなければ売上がそもそも生み出せず他職種が余剰人員となる。

- 病院における価値は、適切な医療を提供することにあり、医師はその価値を提供する上で中心的な役割を担っている。

- 他職種の業務は医師の指示に基づき、その責任下でないと法的に実施できないことが多い。

といったことを考慮すると、1人の医師が少なくとも1,500万円の年収に相当する貢献度があると考えるのは、適切であるように思われます。加えて、医師の採用は難易度が高く、昨今では大きな病院中心に「医師招聘部」など医師の採用を専門とする部署を設けているところも増えました。医師がいなくなった場合の収益における影響や採用コストを考えれば、医師の給与も相応の金額になっていることが適当といえます。

医師の売上は対応する患者数で大きく変わる

医師1人当たりの年間売上が8,500万~1億円というのは、あくまで平均的な医師の場合であり、実際には患者当たりの売上単価や対応する患者数によって変わってきます。

先ほどの医師の1日当たりの売上を構成する要素は以下のようになっています [7] 。

しかし、この医師の担当人数は変動も大きい領域です。実際に医師転職ドットコムで求人を探してみると、DPC病院で外来週2コマ(1コマ20名前後)、入院担当15名という業務内容の求人が見つかりました。

この求人の場合で仮に上の表の単価に当てはめてみます。外来の週2コマ(1コマ20名)は週5日勤務として1日当たり8名となりますから、下表のようになります。

なんと1日で100万円以上の売上になりました。年間にすると2億5千万円を優に超えることになります。実際には、15名を全て1人の医師で診るというわけではなかったり、あるいは重症度が低い患者が中心で患者単価も安いというような事情も考えられますが、このように対応する患者数によっては医師当たりの売上も大きく増減します。

対応している患者の数を踏まえると明らかに年収が低過ぎる医師も?

医師の年収は患者の対応人数よりも経験年数に応じた給与体系になっている病院が多く、医師の転職理由の5番目にも「給与・待遇」が入っています。「対応が多い割に給与や待遇に反映されない」と感じる医師も多いようです。

対応患者が多ければ、それだけ負担も責任も大きくなりますし、時間外対応の可能性も高くなります。年収が業務負担と釣り合わなければ、「自分の働きが評価されていない」と不満を抱くのも当然といえます。

このため、民間病院を中心とした幾つかの病院では、より業務量に応じて正当な給与を支払おうと年収の基準を柔軟に決めていたり、インセンティブ制を導入したりするところも出てきています。給与制度は病院によって大きく異なるため、転職前後で年収が大幅にアップした事例も多くあります。

<事例1>

50代男性、内科医。家族5人がバラバラに生活しており、自宅に戻ることを希望。子どもたちの学費や生活費がかさんでいたため、自宅から通えて年収の高い病院へ転職を希望。

転職前年収:1,700万円 ⇒ 転職後年収:2,400万円

詳細:https://www.dr-10.com/case/case521.html

<事例2>

40代男性、整形外科医。医局人事で勤務していたが、頻繁にある転勤と、子どもの教育費捻出のため転職を検討。

転職前年収:1,600万円 ⇒ 転職後年収:2,400万円(部長待遇)

詳細:https://www.dr-10.com/case/case526.html

<事例3>

30代女性、耳鼻咽喉科医。残業や当直・オンコールの対応に疲弊していたため、夜間や休日対応のない医療機関への転職を希望。

転職前年収:1,100万円 ⇒ 転職後年収:1,500万円

詳細:https://www.dr-10.com/case/case123.html

勤務医の場合は「自分の仕事がどれぐらいの売上に貢献しているか」という視点で考えることは少ないかもしれませんが、今の年収が見合っているか確認する意味でも、一度自分の業務を経営視点から振り返ってみてはいかがでしょうか。

<注>

- [1] 「第21回医療経済実態調査(医療機関等調査)報告」(中央社会保険医療協議会、平成29年11月)によると、一般病院に勤務する医師の平均年収は14,880,603円。

- [2] 「平成29年分民間給与実態統計調査」(国税庁、平成30年9月)。

- [3] 医師法第17条 医師でなければ、医業をなしてはならない。

- [4] 「平成29年就労条件総合調査の概況」(厚生労働省)では、「医療,福祉」業の労働者1人平均年間休日総数が111.2日となっているため、これを111日として年間日数の365日から引いて計算している。

- [5] 「平成29年 病院運営実態分析調査の概要」(前掲)、12ページ。実際には56%だが、概説のため55%で計算している。

- [6] 同上、16ページ。医師1人当たりの職員数(医師含む)は8.4人のため、医師1人に対して他職種7~8人が病院の職員として勤務していることになる。

- [7] 同上、18ページ。対応患者数は患者1人1日当たりの単価と医師1人1日当たりの売上から算出。

公式SNS

公式SNS